Содержание

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге: описание, история, архитектурный стиль

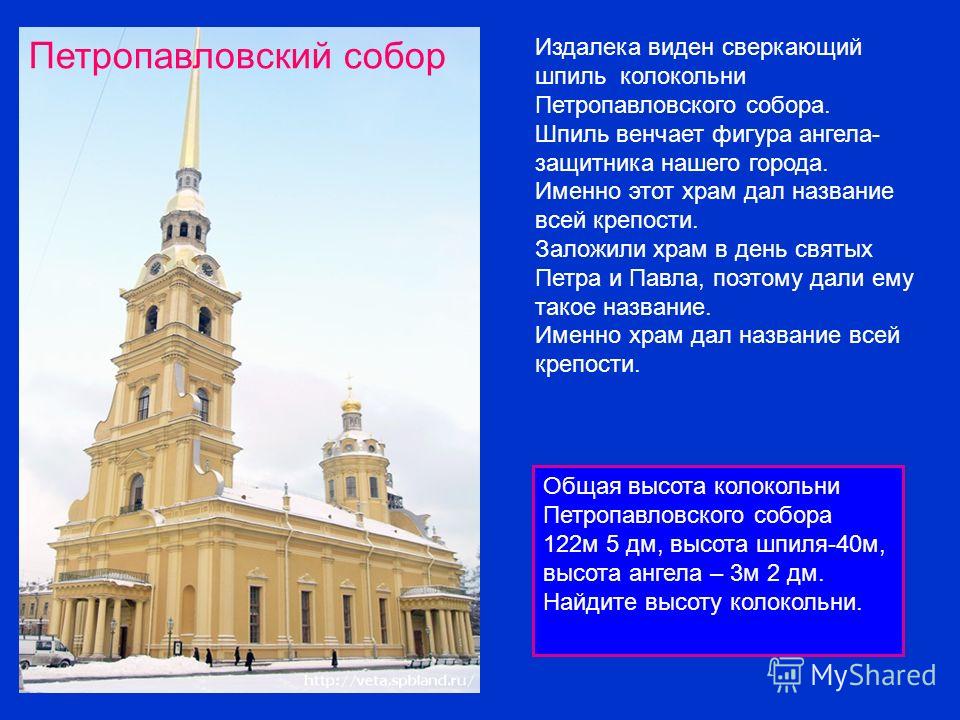

Один из символов Санкт-Петербурга –Петропавловский собор, «видевший» всех российских императоров от Петра Великого до Николая Второго,самый старый храм из сохранившихся в северной столице. Он сразу задумывался не только как культовое сооружение, но и наблюдательный пункт, память славным победам русского воинства,усыпальница императоров и членов их семьи.

Факты о Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге короткой строкой:

- Длина главного здания: 61 м.

- Ширина: 27,5 м.

- Высота стен: 15 м.

- Высота иконостаса: 20 м.

- Размеры ангела (четвертого по счету): крест – 6,5 м, высота фигуры – 3,2 м, размах крыльев – 3,8 м.

- Высота купола с крестом: 72 м.

- Первоначальная высота колокольни со шпилем: 106 м.

- Наивысшая точка собора после реконструкции 1858 года: 122,5 м.

- Период строительства: 21 год.

Петропавловский собор оставался высочайшим зданием Санкт-Петербурга до введения в эксплуатацию башни «Лидер» в 2013 году.

История Петропавловского собора

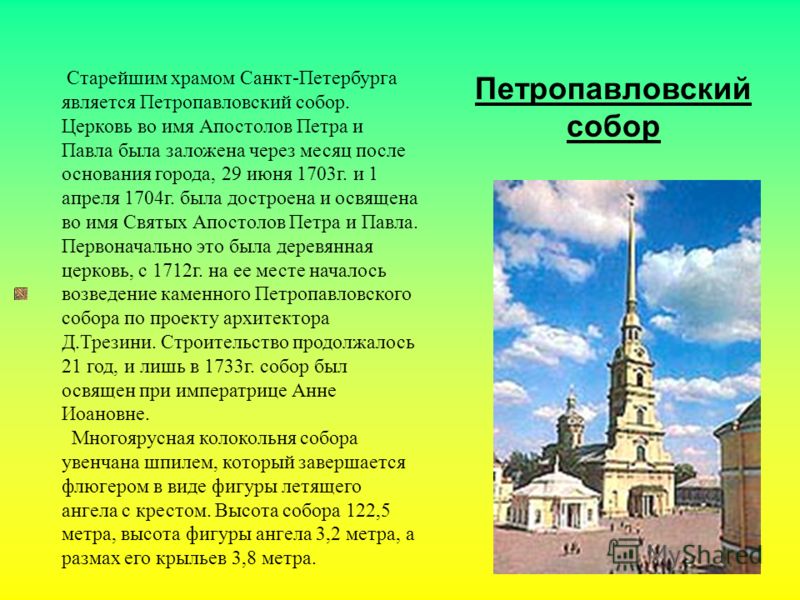

Крепость, заложенная на берегу Невы близ ее устья 16 мая 1703 года*, форпост на только что отвоеванных землях, знаменовала основание новой столицы, абез храма на Руси городов не строили.

Закладка

Начало возведения церкви в самом центре укреплений приурочили к именинам государя 29 июня 1703 года, в день первоверховных апостолов Петра и Павла. От нее официальное названиеполучила и крепость – Петропавловская.

*Даты в статье приведены по Юлианскому календарю. В XVIII веке он отставал от Грегорианского на 11 дней.

Первый храм был деревянным, построенным в русских традициях, но уже имевшим высокую башню вместо куполов.Она служила наблюдательным пунктом: война со шведами была в разгаре. Появление вражеской эскадры ждали в любой момент. Освящение церкви состоялось 1 апреля 1704 года.

Освящение церкви состоялось 1 апреля 1704 года.

Деревянная Петропавловская церковь. Гравюра XVIII век.

Новый, каменный собор потребовался, когда Санкт-Петербург уже стал полноправной столицей государства, а угроза нападения шведов непосредственно на город ослабла. Он символизировал мощь и силу российского государства, осваивающего новые земли и одерживающего победы в Северной войне.

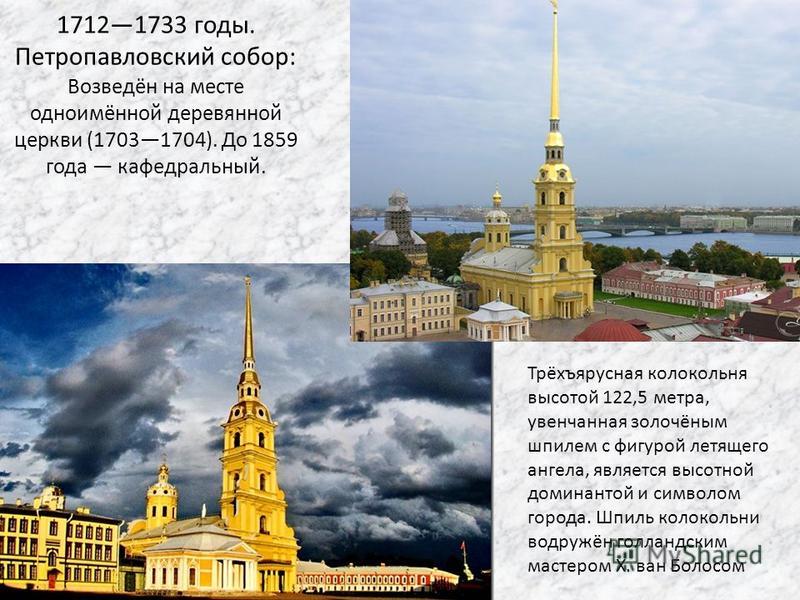

Закладка каменного собора состоялась в день рождения Петра I 30 мая 1712 года. Царь повелел начать стройку с колокольни, он же стал и автором эскиза всего храма. По задумке высота нового шпиля должна была превышать звонницу Ивана Великого в Кремле (81 м) и Меншикову башню (церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах в Москве – 84 м).

Государь сразу предполагал использовать колокольню как наблюдательную площадку и место приема иностранных гостей, чтобы с высоты удивлять их развитием новой столицы, фортами Кронштадта и новым парком с дворцами Петергофа.

Особенности строительства

Главным архитектором Петропавловского собора стал Доменико Трезини, уже с 1703 года пребывавший в Санкт-Петербурге. За период жизни в новой столице под руководством мастера было построено около 40 объектов. Из них до наших дней сохранились не более десяти. Почти все они претерпели значительные изменения и далеки от первоначального вида.

За период жизни в новой столице под руководством мастера было построено около 40 объектов. Из них до наших дней сохранились не более десяти. Почти все они претерпели значительные изменения и далеки от первоначального вида.

Колокольню достроили только к 1724 году: установили куранты и корильон (голландский музыкальный инструмент из колоколов), деревянный шпиль покрыли золоченой медью, а обычный крест заменили на флюгер в виде ангела, держащегося за главную ось. Здание собора при жизни Петра Великого едва успели подвести под крышу.

Интересно: первоначальную церковь, вокруг которой велось строительство, разобрали только перед возведением кровли и поставили на Васильевском острове, освятив ее в честь апостола Матфея.

Освящение иконостаса состоялось в 1731 году при императрице Анне Иоанновне. Годом постройки Петропавловского собора считается 1733, когда в престольный праздник храм был освящен целиком. Архитектор Трезини скончался спустя 7 месяцев после окончания строительства.

Назло всем стихиям

В конце апреля 1756 года в шпиль Петропавловского собора ударила молния. Металлическая обшивка не спасла от пожара. Конструкции развалились и рухнули на крышу храма и входной портик. В пожаре расплавилась часть колоколов курантов и корильона. Иконостас удалось вынести наружу благодаря быстрой разборке силами солдат голицынского полка, квартировавшего в крепости.

При императрице Елизавете удалось только возвратить иконостас на прежнее место и восстановить кровлю. Сложную конструкцию «с переломами» упростили до обычной двускатной.

Перестройка колокольни пришлась на царствование Екатерины II и длилась почти 20 лет. В результате укрепили фундамент звонницы, увеличили ее каменную часть, установили новые куранты работы мастера Оорта Краса, заменили портик на западной стене и пристроили к южной. Абсолютно новой деталью собора стал придел во имя святой Екатерины.

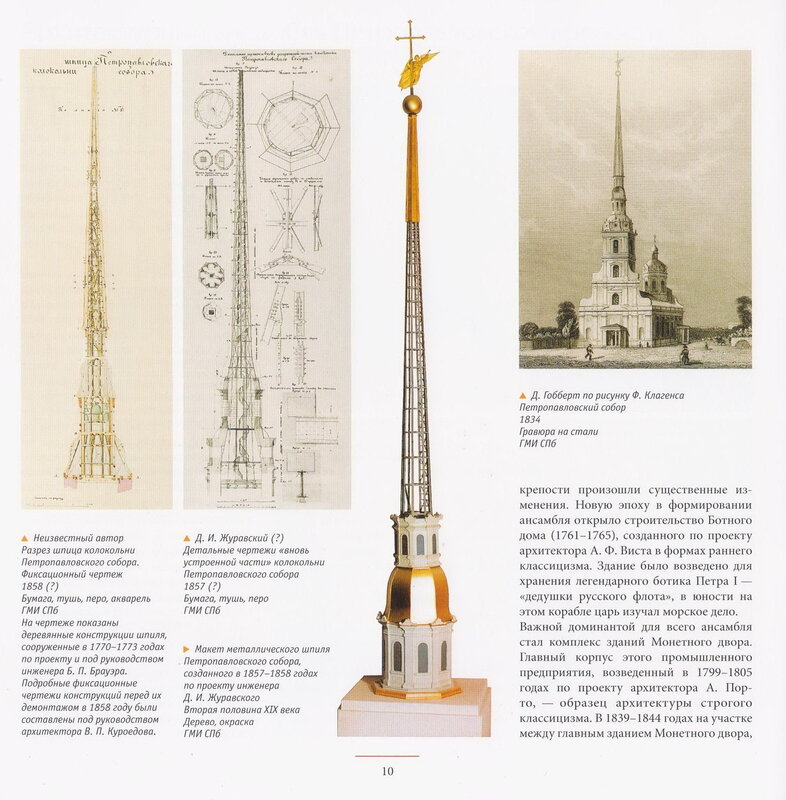

Длина нового шпиля выросла сначала до 112, затем до 117 м. Каркас при этом остался деревянным. Екатерина повелела установить и громоотвод во избежание новой катастрофы. Фигуру ангела возродили по чертежам Трезини.

Екатерина повелела установить и громоотвод во избежание новой катастрофы. Фигуру ангела возродили по чертежам Трезини.

К сожалению, практически сразу после установки ангел оказался сломан ураганом 1778 года. Архитектор Антонио Ринальди принципиально изменил конструкцию. Во-первых, он исключил функцию флюгера. Во-вторых, совместил центры тяжести скульптуры и креста. Ангел как будто обнимает основание креста одной рукой. Движение механизма стало направлено на снижение парусности.

Ангел на шпиле собора

Сильные ветра не пощадили и более крепкое сооружение. В 1828 году они снесли одно из крыльев ангела. Вернуть его на место взялся ярославский кровельщик Петр Телушкин. На высоту он забрался без установки лесов с помощью веревочных приспособлений.

Генеральную реконструкцию шпиля провели в 1857-1858 годах. Деревянные конструкции заменили металлическими, придали восьмигранную форму. Позолотили не только шпиль, но и купола колокольни и собора. Ангела опять заменили, но сохранили формы, созданные Ринальди. Общая высота Петропавловского собора в Санкт-Петербурге увеличилась до 122,5 м.

Общая высота Петропавловского собора в Санкт-Петербурге увеличилась до 122,5 м.

На курантах добавили минутную стрелку, корильон убрали, а бой курантов настроили на две мелодии: «Боже, царя храни!» и «Коль славен наш Господь в Сионе».

Петропавловский Собор в XX веке

После революции 1917 года за исполнение «царских» мелодий куранты обстреливали восставшие, а в 1919 году культовое здание закрыли. Часть сокровищ оказалась разграбленной. С введением музейного статуса оставшиеся ценности передали в Эрмитаж.

Летом 1941 года золоченые части храма были прекрасной мишенью для немецких самолетов. Чтобы предотвратить его полное разрушение, провели маскировочные работы. Группа альпинистов повторила подвиг Петра Телушкина и с помощью веревочных конструкций перекрасила золото в серый цвет ленинградского неба. Фигуру ангела спрятали под мешковиной.

Снятие маскировочного чехла с купола, 1944 г.

Реставрация

Послевоенные реставрационные работы длились с перерывами более 50 лет. В 1952 году восстановили разрушения снаружи, к концу десятилетия –основные повреждения внутри. Работу продолжили в 80-е годы, но в Перестройку не хватило денег для объекта культуры. Завершили ее уже в XXI веке – восстановили корильон, сусальное золото иконостаса, фреску на алтарной стене, освежили картины под сводами Петропавловского собора.

В 1952 году восстановили разрушения снаружи, к концу десятилетия –основные повреждения внутри. Работу продолжили в 80-е годы, но в Перестройку не хватило денег для объекта культуры. Завершили ее уже в XXI веке – восстановили корильон, сусальное золото иконостаса, фреску на алтарной стене, освежили картины под сводами Петропавловского собора.

Необычная архитектура Петропавловского собора

Архитектурный стиль Петропавловского собора в Санкт-Петербурге специалисты относят к петровскому барокко. Фактически это смешение разных европейских направлений: ренессанса, классического барокко, маньеризма, классицизма и даже некоторых элементов готики.

Очертания Петропавловского собора мало походили на традиционный православный храм, как снаружи, так и внутри. На ленточном фундаменте глубиной 2 метра возвели базилику в виде строгого прямоугольника. Такая форма храма характерна для католических и лютеранских культовых зданий.Единственный купол расположен прямо над иконостасом.

Снаружи ее украшают пилястры (плоские полуколонны) и головки херувимов над окнами. Только в алтарной части была установлена большая картина «Предстояние апостолов Петра и Павла перед Христом», позднее замененная фреской в православных традициях.

Окончательный вид колокольни

Три четырехгранных яруса плавно переходят в восьмискатную крышу, под которой спрятан механизм курантов. Над ней поочередно расположены барабан с куполом-короной, маленькая башенка-основание и сорока метровый шпиль. Все эти детали восьмигранные, их металлические части позолочены. Этот каркас крепко держит ангела с крестом, вес сложной фигуры составляет 250 кг.

Несмотря на нехарактерные для православия внешние формы и интерьеры собора, его благословил сподвижник Петра архиепископ Феофан Прокопович. Храмы, копирующие очертания Петропавловского собора, позднее строились по всей России почти до конца XVIII века.

Внутреннее убранство Петропавловского собора в Санкт-Петербурге

Единый зал Петропавловского собора в Санкт-Петербурге разделен двумя рядами пилонов (колонн) на 3 нефа. Его оформление больше напоминает парадный зал дворца. К этому и стремился Петр I. В период строительства завершилась Северная война, Россия превратилась в империю. Новый храм должен был стать главным памятником победы.

Его оформление больше напоминает парадный зал дворца. К этому и стремился Петр I. В период строительства завершилась Северная война, Россия превратилась в империю. Новый храм должен был стать главным памятником победы.

Для украшения интерьеров использованы различные виды мрамора, яшма, родонит. Своды оформлены лепниной, звездными и цветочными орнаментами. Чуть ниже по стенам расположены не иконы, а картины с библейскими сюжетами. Собор освещается пятью огромными паникадилами (люстрами) из венецианского стекла и горного хрусталя. Из них только ближнее к алтарю – подлинное, XVIII века. Остальные – копии, восстановленные в послевоенное время.

Царское место

При оформлении собора использованы не только иконы, но и многочисленные скульптуры, что тоже относится к традициям католической церкви:

- архангелы Михаил и Гавриил по бокам царских врат;

- Давид и Соломон:

- Ангелы и Господь Саваоф;

- Святой дух в виде голубя;

- Апостолы в иконостасе и украшении кафедры.

Царское место перед иконостасом у южной стены – возвышение, покрытое пурпурным бархатом под золотой сенью в виде короны, – кресла не предполагало. Императоры и императрицы молились стоя, как обычные прихожане.

Кафедра

Кафедра для проповедей напротив царского места по северной стене –из католических традиций (православные священники обычно проповедуют с амвона). Она выполнена в виде лестницы. В ее ограждении – картины на тему «Сначала было слово».

Особенности иконостаса Петропавловского собора

Царские врата иконостаса собора

Иконостас высотой 20 м выполнен в форме триумфальной арки. Он не закрывает алтарь от молящихся, как это принято в православии. Его легкие, ажурные контуры устремляют взгляды вперед и вверх. Царские врата скопированы с входной группы в Версальский парк.

Изготовление иконостаса было заказано мастерам Грановитой палаты. Каркас его деревянный. В покрытии использовано матовое и глянцевое сусальное золото, что при солнечном свете создает фееричное мерцание. При реставрации 2011 года этот эффект сохранен.

При реставрации 2011 года этот эффект сохранен.

Иконы выполнены русскими мастерами, но в западных традициях. Богородица изображена Всецарицей: на троне, в торжественном облачении, с короной Екатерины I. Говорили, что и лицом она похожа на супругу Петра.Иисус – в облачении царей допетровского времени, в митре московских патриархов. Обе главные иконы символизируют не только мир горний, но и величие российских правителей.

Храм славы

В Петропавловском соборе хранились захваченные шведские знамена и штандарты. После Октябрьской революции их передали в Эрмитаж. В настоящее время восстановлены их копии.

Императорская усыпальница

Погребать представителей императорской династии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга начали еще в процессе строительства. В подлестничном помещении колокольни захоронили сестру Петра I Марию, его сына – царевича Алексея и его жену Шарлотту, в самом храме – нескольких детей императора, умерших в младенчестве, у северной стены — вдову царя Федора Алексеевича – Марфу (на месте будущего Екатерининского придела).

Для погребения самого императора пришлось срочно внутри возвести часовню, где и поместили саркофаг с телом. Два года спустя там же временно положили и гроб императрицы Екатерины I. Их торжественные похороны состоялись после освящения иконостаса в 1731 году.

Могилы находятся под полом собора на глубине двух метров. Первоначально места погребения обозначались плитами. Саркофаги белого мрамора установлены в 1865 году. При новых захоронениях их копировали.

Цветные надгробия выполнены по заказу императора Александра III для своих родителей – Александра II (зеленой яшмы) и Марии Александровны (розового орлеца). Их установили в 1887 и 1906 годах соответственно.

Последним захоронением в соборе стало перенесение праха матери Николая II Марии Федоровны из Копенгагена. Ее положили рядом с мужем императором Александром III. Надгробие заметно по свежему блеску золоченого надгробного креста.

Великокняжеская усыпальница

К концу XIX века мест для захоронений императорских особ, великих князей и княгинь дома Романовых не осталось. В 1908 году для этих целей построили великокняжескую усыпальницу. С Петропавловским собором она соединена торжественной галереей. В нее из собора перенесли 8 захоронений нецарствующих особ, а до 1917 года погребли еще 5 человек.

В 1908 году для этих целей построили великокняжескую усыпальницу. С Петропавловским собором она соединена торжественной галереей. В нее из собора перенесли 8 захоронений нецарствующих особ, а до 1917 года погребли еще 5 человек.

В советское время здание посчитали не представляющим исторической ценности, убранство было изъято или разграблено. В годы войны усыпальница пострадала от обстрелов. Реставрация велась периодами до 2016 года. Сейчас она доступна для осмотра.

В постсоветское время произведены захоронения великого князя Кирилла, его сына Владимира и их жен Виктории и Леониды.

Захоронение императора Николая II и его семьи

Останки императора и его близких, обнаруженные под Екатеринбургом в июле 1991 года (кроме цесаревича Алексея и его сестры Марии), торжественно погребены 17 июля 1998 года по распоряжению Президента РФ Бориса Ельцина в Екатерининском приделе Петропавловского собора.

Предварительно была проведена полная реставрация придела. На стенах установлены памятные плиты всех погребенным. Впервые рядом с представителями императорской семьи были похоронены простые граждане – слуги и врач, расстрелянные вместе с ними.

Впервые рядом с представителями императорской семьи были похоронены простые граждане – слуги и врач, расстрелянные вместе с ними.

На плитах уже написаны имена Алексея и Марии, но их останки, найденные в 2007 году, до сих пор не упокоены. Результаты следственных действий, проведенных СК РФ, и однозначно подтвердивших в 2018 году подлинность всех останков, не признаны РПЦ. Ближайшее рассмотрение этого вопроса назначено на Архиерейский собор в ноябре 2021 года.

Интересные факты и легенды Петропавловского собора

Грандиозные сооружения обычно обрастают мифами и домыслами. Не обошелся без них и собор Петра и Павла в Петропавловской крепости.

- При закладке собора в крепость будто бы прилетел орел и остался жить. Якобы сам император с руки кормил гордую птицу, считая ее доброй приметой успешных начинаний.

- Императрицу Екатерину II и ее убитого супруга Петра III их наследник Павел захоронил одновременно. Для этого провели вскрытие могилы его отца, траурную церемонию по переносу гроба и посмертное сокоронование.

Из единой даты 18 декабря 1796 года на обоих надгробиях кажется, что пара будто бы правила долго и счастливо и умерла в один день.

Из единой даты 18 декабря 1796 года на обоих надгробиях кажется, что пара будто бы правила долго и счастливо и умерла в один день. - Много сплетен было о вскрытии захоронений императоров в советское время. В действительности в 1939 году извлекли прах великой княгини Александры Георгиевны, дочери греческого короля, супруги младшего сына Александра II и передали на историческую родину по просьбе царственных родственников. Прах императоров не беспокоили. Это подтверждено исследованиями мраморных плит у надгробий.

- После установки рубиновых звезд на башни московского Кремля, возникла аналогичная идея и в отношении Петропавловского собора. Планам помешала война.

петропавловский собор в Санкт‑ПетербургеСанкт‑Петербург

Петропавловский собор, краткая история, фотографии, где находится, как добраться

Это самый старый и самый известный собор в Санкт-Петербурге.

Даже Исаакиевский, намного более величественный с архитектурной, и сложнейший с инженерной точки зрения, все равно в умах горожан и туристов остается на втором месте.

Шпиль Петропавловского собора — это настоящий «бренд» и символ города.

Когда Петербурга еще не было, и только начиналась строиться Петропавловская крепость, на ее территории одной из первых построек стала деревянная церковь. Освятили её в честь Святых Петра и Павла.

В 1712 году прямо вокруг стен старой церкви, начал возводить новую, каменную. Разумеется работами руководил самый успешный придворный архитектор — Доменико Трезини.

Петр Первый велел начинать строительство с колокольни.

Почему собор начали строить с колокольни, а не с алтаря и кассы для пожертвований — ответ прост: царю прежде всего были нужны не молитвы, а смотровая площадка для контроля за подступами к крепости. Напомним, Северная война еще была очень далека от завершения.

Но, колокольня отличалась не только этим.

Во время своих европейских турне царю понравились куранты. Они были закуплены и установлены на еще не достроенную колокольню Петропавловского собора. Главным же её украшением стал шпиль, высотой 112 метров.

Главным же её украшением стал шпиль, высотой 112 метров.

Шпиль был сделан по проекту архитектора Ван Болеса. Это была деревянная конструкция, обшитая золочеными медными листами, а Трезини установил на вершине флюгер, выполненный виде ангела.

Собор стал не только первым в Петербурге, он еще и послужил примером строительства церквей по всей России до середины 18 века.

Традиционно на Руси их строили пятиглавыми, тонкостенными, темными. Теперь стало по-другому.

Постройку венчает один купол, стены его гораздо толще обычных, а окна – большие и светлые.

Внутри стены, опять же вопреки традициям, расписаны не только библейскими, но и светскими сюжетами.

Кафедра и царское место выполнены из резного позолоченного дерева, обитого бархатом.

Символом победы России в Северной войне служит уникальный иконостас, выполненный в форме триумфальной арки. Изготовили его в Москве, в мастерской Ивана Запрудного, по чертежам Доменико Трезини.

Так как Запрудный внес много корректив в первоначальный проект, авторство приписывают обоим архитекторам.

Привезли иконостас в Петербург по частям и покрыли позолотой уже на месте. Кстати, и некоторые иконы, дошедшие до нас с 18 века, очень необычны по своей форме.

Строили его 21 год.

Не смогли закончить ни при Петре, ни при его наследнице — Екатерине, и даже не при внуке — Петре Третьем. Только во время правления Анны Иоанновны, в 1733 году он был освящен 29 июня 1733 года, в праздник Святых апостолов Петра и Павла.

В конце апреля 1756 года в шпиль ударила молния, он загорелся, упал на основную кровлю и повредил её. Колокольня тогда полностью сгорела, само здание сильно пострадало, но благодаря разборной конструкции, иконостас удалось спасти.

В авральном режиме собрали рабочих практически со всех строек города, и в кратчайшие сроки собор был отремонтирован.

А вот колокольню восстанавливали целых 20 лет. Так как решено было сделать ее каменной, пришлось вбивать в фундамент дополнительные сваи. Шпиль вырос до 117 метров. На нем установили нового ангела, а на башне – новые куранты, голландской работы.

Так как решено было сделать ее каменной, пришлось вбивать в фундамент дополнительные сваи. Шпиль вырос до 117 метров. На нем установили нового ангела, а на башне – новые куранты, голландской работы.

Позднее механизм потребовал ремонта, который выполняли уже русского мастера гатчинского завода Лаврова. Сегодня на четырех уровнях башни установлены 103 колокола, 31 их которых относятся ко второму голландскому карильону 1757 года.

История часов Петропавловского собора началась в 1720 году, когда в Голландии был куплен механизм и комплект карильона в 35 колоколов.

Но, что примечательно, на главной колокольне города не было православной звонницы. Мелкий штрих, но он один из многих, показывающий тайное противостояние светских и религиозных властей.

Правда, сразу после смерти Петра, когда на трон взошла ограниченная в правах Екатерина (кстати, немка!), в 1725 году на втором ярусе была устроена русская православная звонница, которая стала служить сигналом к началу перезвона всех петербургских церквей.

Забавно, но в тридцатых годах после революции карильон пытались перестроить на исполнение «Интернационала», из чего, к счастью, ничего не вышло.

Ангела на шпиле не щадили ветра, постоянно гулявшие по Северной столице. Особенно сильно его повредили ураганы 1778 и 1830 годов. Его восстановление после урагана 1830 года – пример удивительной находчивости и смелости одного человека.

История и правда, уникальна: отремонтировать флюгер вызвался кровельщик Петр Телушкин. Он взобрался на шпиль без страховки, при помощи веревки и одних рук. Постепенно перекидывая веревку выше и выше, цепляясь за двухсантиметровые фальцы, кровельщик взобрался на самый верх и сумел починить Ангела.

Последний раз пику реконструировали в середине 19 века. Он снова вырос, теперь его высота вместе с ангелом составляет 122,5 метра. Таким он дошел до наших дней, до сих пор это самое высокое сооружение в городе.

Так как высота зданий исторической застройки определялась по Зимнему дворцу, с колокольни отлично видна вся панорама города, от Здания 12 коллегий до Смольного монастыря и даже до Александро-Невской Лары.

Высота шпиля такова, что туристу практически невозможно сфотографироваться на фоне колокольни. Или она не попадет в кадр, или фотографу придется отойти так далеко, что человек — объект съемки на фотографии, окажется неразличимой «букашкой».

С самого начала Петропавловский собор стал служить усыпальницей для членов царской семьи. Сам Петр и его жена также упокоились в стенах собора, перед алтарем. Когда же в самом храме не осталось места для надгробий, рядом была сделана пристройка на 30 склепов. Оба здания соединили коридором.

Став императорской усыпальницей, принявшей в себя первого представителя дома Романовых больше 300 лет назад, Петропавловский собор сыграл заметную роль и в формировании идеологического цемента современной России. Сюда были перевезены и официально захоронены останки последнего русского Императора и его семьи.

Таким образом в российской истории разом поставили очень много «точек»…

Адрес:

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Соборная площадь, дом 1

Официальный сайт

- spbmuseum.

ru

ru

Как добраться:

Ближайшая станция метро: Горьковская.

Самые высокие православные колокольни России

Сверкающие на солнце золотые купола, плывущие в воздухе звуки колокольного звона… Вот что заставляет душу русского православного человека трепетать в величественном трепете. Сегодня мы расскажем вам о самых высоких колокольнях России.

Петропавловский собор — 122,5 м

Петропавловский собор (официальное название — Петропавловский собор) — русский православный собор, расположенный в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости. Собор был королевской усыпальницей. Сейчас это яркий образец архитектуры петровского барокко. Собор был построен в 1733 году по проекту архитектора Доменико Трезини. Строительство длилось 21 год. Петропавловский собор имеет высоту 122,5 метра и до 2015 года был самым высоким зданием Санкт-Петербурга. С 2013 года Собор является 3-м по высоте зданием в городе после 140-метрового небоскреба Leader Tower и жилого комплекса «Князь Александр Невский» высотой 124 метра.

С 2013 года Собор является 3-м по высоте зданием в городе после 140-метрового небоскреба Leader Tower и жилого комплекса «Князь Александр Невский» высотой 124 метра.

Колокольня Воскресенского собора — 106 м

Воскресенский собор — православный собор в Шуе, известный своей 106-метровой колокольней, первой в Европе колокольней, стоящей отдельно от храма. Строительство собора было начато в 1810 году, а закончено оно было в 1832 году. Над проектом работали два архитектора Г. Маричелли и В. Саватьев. Спустя 50 лет, в 1891 году, на третьем ярусе колокольни был установлен седьмой по величине в России колокол весом 1270 пудов. Ныне Воскресенский собор является самым высоким зданием Ивановской области.

Храм Христа Спасителя — 103 м

Храм Христа Спасителя — крупнейший русский православный собор, расположенный в Москве. Собор был построен в 1883 году в знак победы и в память о погибших в войне 1812 года. Первоначально строительство храма началось по проекту архитектора Александра Витберга в 1817 году, но работы остановились в 1825 году из-за обвинений архитектора в финансовых растратах. Затем дизайнером нового проекта был назначен Константин Тон. Он закончил строительство собора в 1883 году.

Затем дизайнером нового проекта был назначен Константин Тон. Он закончил строительство собора в 1883 году.

50 лет спустя, в 1931 году, собор был разрушен в результате сталинской реконструкции Москвы. Было решено восстановить его только в 1994-1997 годах. Сейчас собор может вместить около 10 000 человек.

Исаакиевский собор — 101,5 м

Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, расположенный на Исаакиевской площади. Его высота 101,5 м. Собор был построен и освящен в 1858 году во имя преподобного Исаакия Далматского, покровителя Петра Великого. На его создание ушло 40 лет. Архитектор Огюст Монферран спроектировал и построил собор под руководством императора Николая I. Сейчас этот православный собор является и музеем, и церковью.

Колокольня Казанско-Богородицкого монастыря — 99,6 м

Казанско-Богородицкий монастырь — монастырь, расположенный в городе Тамбове. Тамбовская духовная семинария располагается в корпусах собора. Также в монастыре есть воскресная школа для детей и взрослых. Многоярусная монастырская колокольня, построенная в 1848 году, была снесена в советское время. На месте колокольни построена школа № 32. 10 августа 2007 года состоялось торжественное освящение креста и закладного камня. Весной 2009 г.началось строительство новой надвратной колокольни, высота которой сейчас составляет 99,6 метра.

Также в монастыре есть воскресная школа для детей и взрослых. Многоярусная монастырская колокольня, построенная в 1848 году, была снесена в советское время. На месте колокольни построена школа № 32. 10 августа 2007 года состоялось торжественное освящение креста и закладного камня. Весной 2009 г.началось строительство новой надвратной колокольни, высота которой сейчас составляет 99,6 метра.

Мы посмотрели 5 самых высоких православных колоколен в России. Каждый из них завораживает любого, кто хоть раз видел эти архитектурные шедевры.

Собор святых Петра и Павла

Этот собор в стиле барокко, скорее европейский, чем русский, посвящен святым апостолам Петру и Павлу и стоит на восточной стороне центральной площади крепости. И по этой причине это огромное пешеходное пространство названо Соборной площадью.

Высота собора составляет 122 метра, а его высокий шпиль занимает около 40 метров высоты собора. Если не считать телебашни, собор и по сей день остается самым высоким зданием города. Но это больше, чем просто собор — это также место последнего упокоения царей Романовых, начиная с самого Петра и вплоть до Николая II. Собор является освященным храмом, службы в нем проходят по расписанию, а в остальное время он остается открытым как часть музейного комплекса крепости.

Но это больше, чем просто собор — это также место последнего упокоения царей Романовых, начиная с самого Петра и вплоть до Николая II. Собор является освященным храмом, службы в нем проходят по расписанию, а в остальное время он остается открытым как часть музейного комплекса крепости.

Итальянский архитектор Доменико Трезини начал работы по замене первоначального деревянного храма святых Петра и Павла в 1712 году. трехнефная базилика. Почему? Потому что это было то, что любил император. Гиды иногда утверждают, что Петр надеялся использовать этот дизайн, чтобы проиллюстрировать главенство светской власти. Даже если это правда, маловероятно, что отличные возможности смотровой площадки шпиля были частью идеи.

Петр I лично руководил строительством собора и следил за тем, чтобы его проект получил все самое лучшее. Например, колокола карильона были специально привезены из Европы и установлены в колокольне, хотя она еще даже не была закончена. Первоначально карильон играл две мелодии – «Велик господь наш на Сионе» и «Боже, царя храни». В советское время карильон модифицировали так, чтобы он исполнял национальный гимн СССР, но он был настолько фальшивым, что конечным результатом был немелодичный лязг. В эти дни старые мелодии были восстановлены.

В советское время карильон модифицировали так, чтобы он исполнял национальный гимн СССР, но он был настолько фальшивым, что конечным результатом был немелодичный лязг. В эти дни старые мелодии были восстановлены.

Собор строился двадцать один год – его основатель не дожил до завершения своего последнего упокоения. Его забальзамированное тело было помещено в саркофаг и пролежало на стройке шесть лет, пока его не поставили на место. Его последняя жена Екатерина I тоже умерла в течение этих шести лет, и их тела были окончательно погребены вместе – их души соединились на небесах.

Резная икона собора уникальна. Вырезанная по эскизам Трезини, она больше похожа на триумфальную арку – еще один символ имперской мощи России. В киоте сорок три иконы – в центре – Царские врата с фигурами апостолов.

Флюгер в виде летящего ангела на шпиле собора — еще один штрих, добавленный Трезини. Оригинальный флюгер украшал шпиль более 30 лет, но затем в шпиль ударила молния, свалившая ангела. Его замена прошла не лучше и была снесена ураганом. Третью поставили так решительно, что она не крутилась как следует на ветру – и заржавела на месте.

Его замена прошла не лучше и была снесена ураганом. Третью поставили так решительно, что она не крутилась как следует на ветру – и заржавела на месте.

Четвертый ангел — нынешний, капитально отреставрированный в 2003 году к 300-летию основания города. Сфера — тоже на шпиле, но ниже ангела — содержит Послание будущим поколениям вместе с иконой Богородицы.

С ангелом-флюгером связана известная легенда о героизме. В 1830 году ангел нуждался в срочном ремонте после штормового повреждения. Но у канцелярии не хватило средств на возведение необходимых лесов вокруг всей башни. Вертолёт по имени Петр Телушкин утверждал, что может карабкаться по канатам — без лесов и без страховки. И он это исправил.

Царь щедро наградил Телушкина чем хотел – верхолаз предпочел получить царскую грамоту, позволяющую ему бесплатно пить в любом трактире России. Однако он быстро потерял ордерную бумагу после сильного запоя. Царь предложил замену, которую он не мог проиграть – новый ордер был вытатуирован на правой стороне его шеи.

Из единой даты 18 декабря 1796 года на обоих надгробиях кажется, что пара будто бы правила долго и счастливо и умерла в один день.

Из единой даты 18 декабря 1796 года на обоих надгробиях кажется, что пара будто бы правила долго и счастливо и умерла в один день. ru

ru