Содержание

Страшная реальность блокады Ленинграда — Карина Саввина

Карина Саввина,

8 сентября 2016, 23:45 — REGNUM «Ленинградцы не знали, что творилось с Ленинградом»

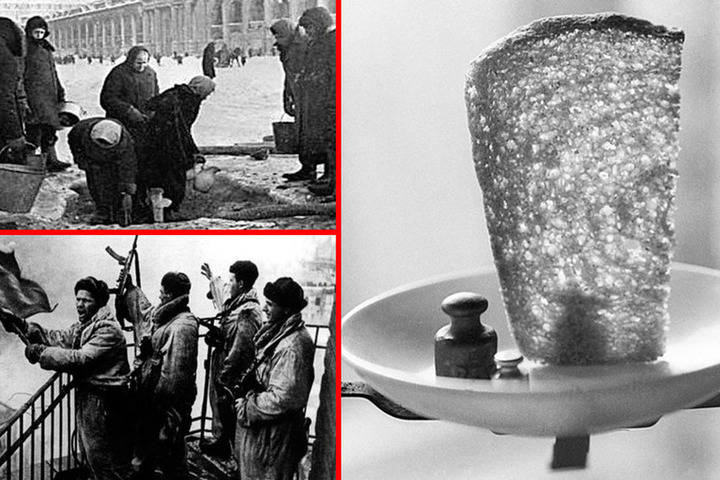

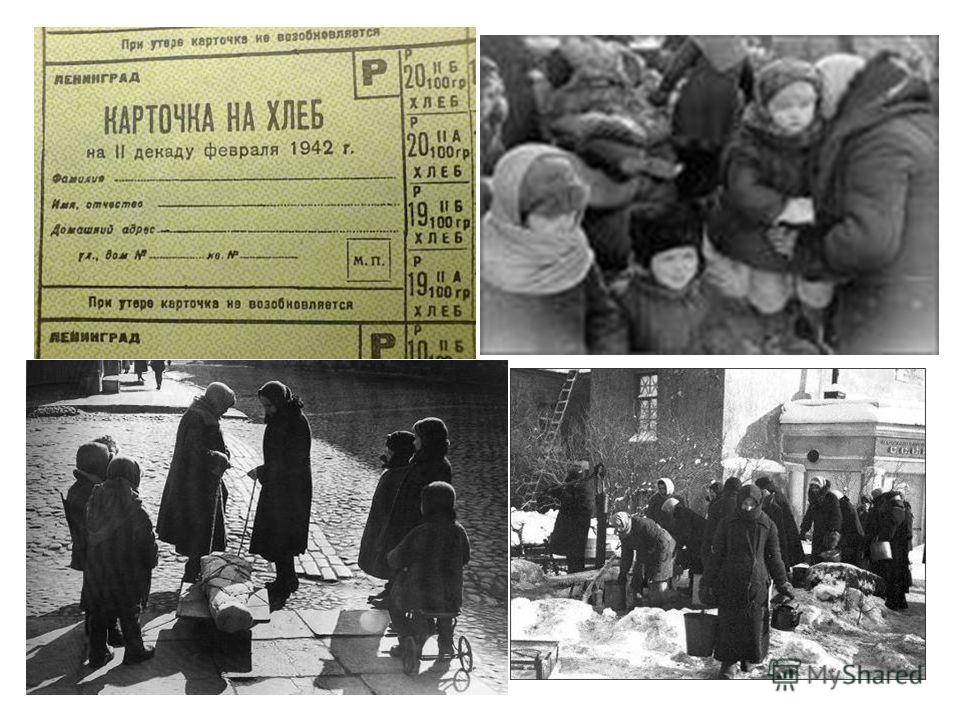

Суточная норма хлеба в блокадном Ленинграде

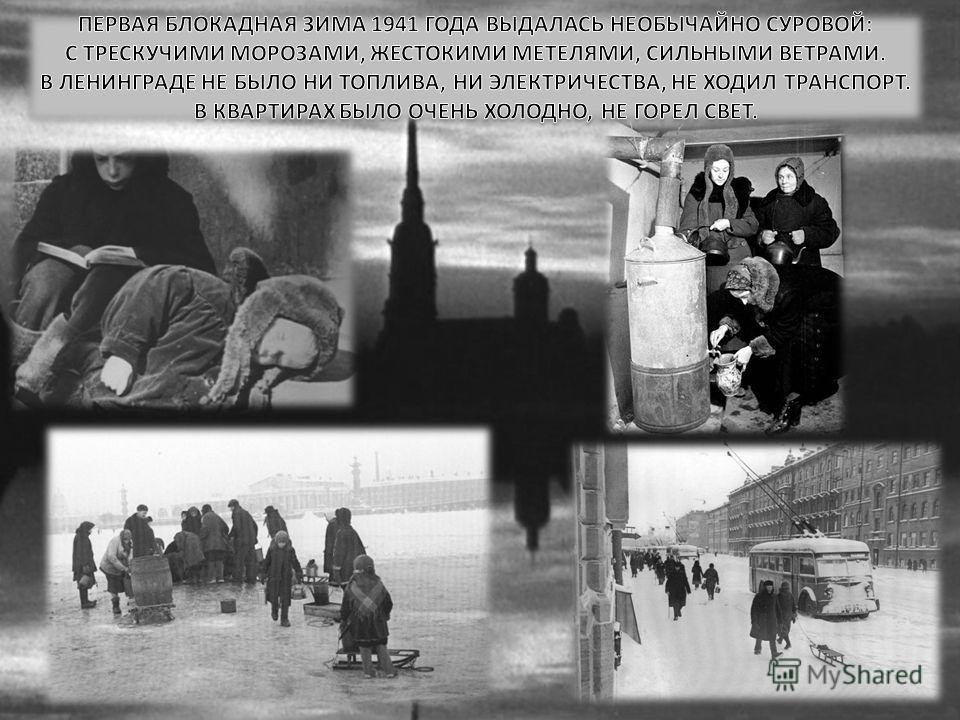

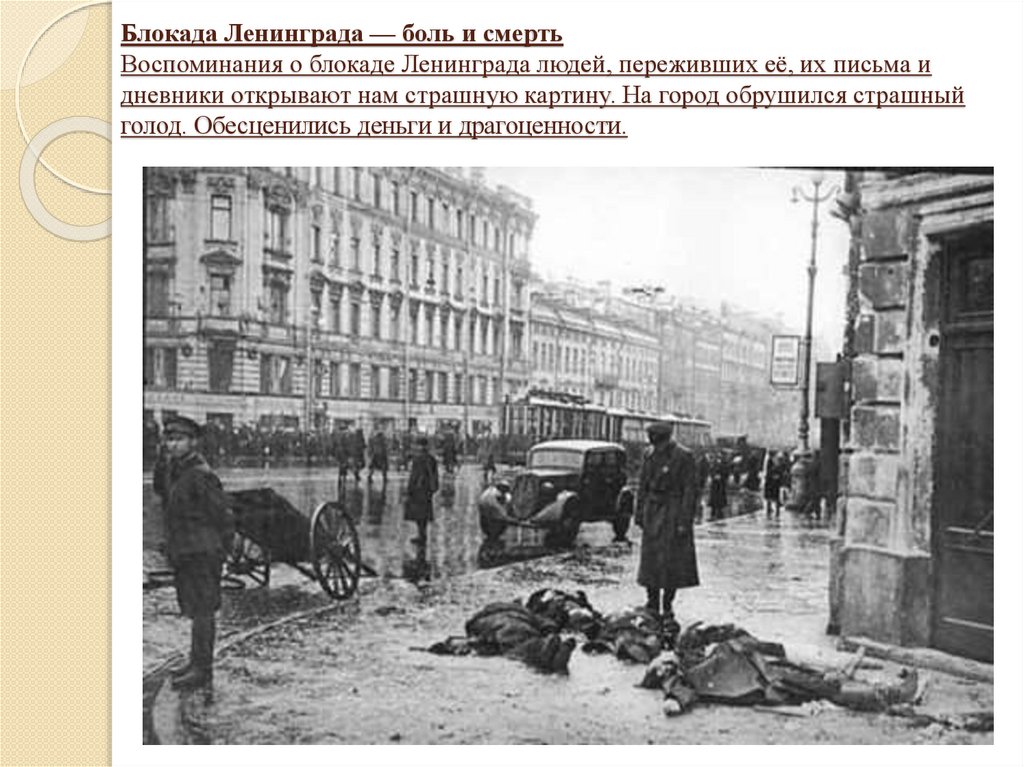

О страшной реальности блокады Ленинграда, доходившей до каннибализма, фактически молчали до конца 1980-х годов. Постепенно озвучивали всем известную официальную статистику о погибших от голода, от бомбежек, о литрах крови, сданной для раненых, о граммах блокадного хлеба. Но блокада — это не официоз, а история человеческих судеб, ленинградских семей, расписанных на страницах потрепанных дневников. И, возможно, ее скоро некому будет рассказать.

«Кровавая» Петроградка

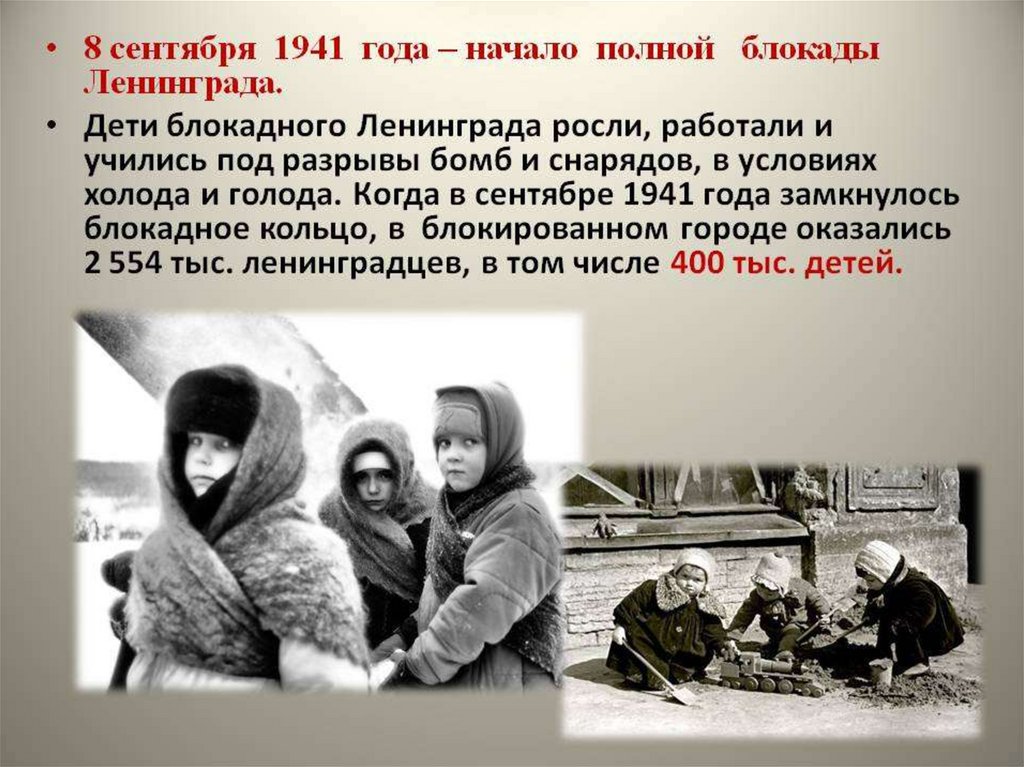

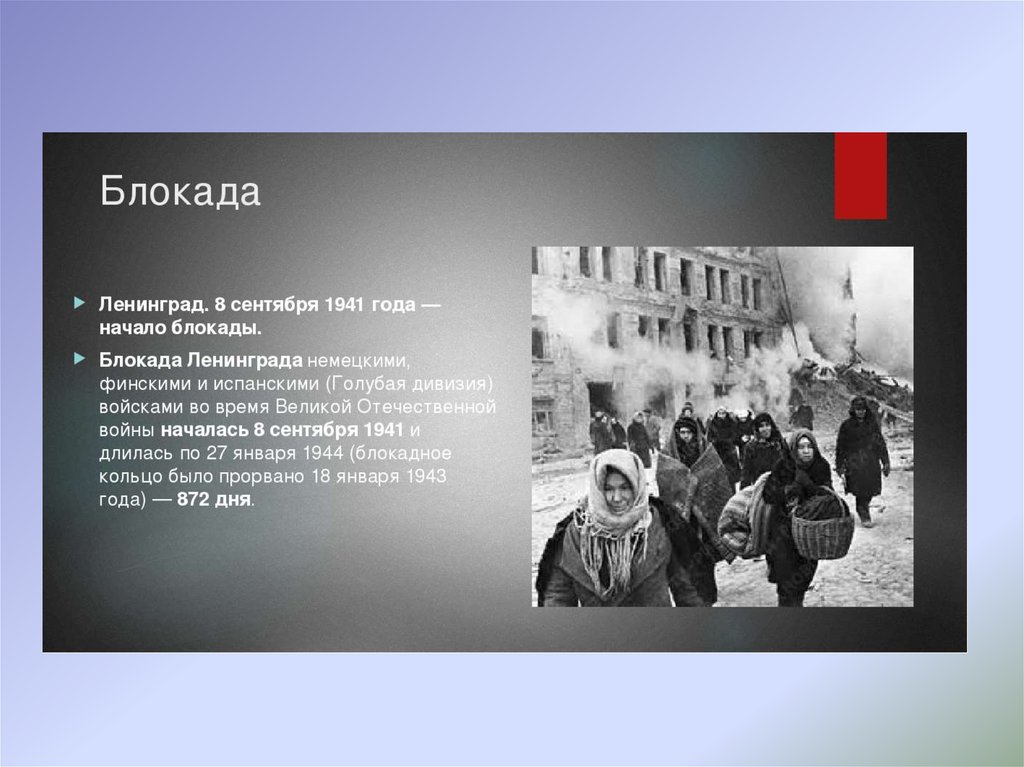

На момент начала блокады 8 сентября, ровно 75 лет назад, население Ленинграда составляло почти 3 млн человек. Каждый уголок города пострадал от вражеских налетов. На Петроградской стороне один из самых страшных дней местные прозвали Кровавым воскресеньем.

В разгар блокады, когда улицы уже обезлюдели, на Сытном рынке в конце недели все еще собиралось много народу. Туда отправлялись те, кто надеялся что-то продать или обменять на хлеб.

Альме Ореховой было 9 лет, когда началась война. Ее отец сооружал вентиляции для подводных лодок, так что на фронт его не отправили. Мама работала в ателье. Семья жила на Петроградской стороне недалеко от парка Ленина, ныне именуемого Александровским. В одно из воскресений они отправились на Сытный рынок, и тогда по нему ударил враг.

«Разбегались кто куда. Были люди, которые принялись грабить ларьки. Рядом с рынком у нас жили бабушка с дедушкой, и вроде бы нам стоило бежать прятаться к ним, но мы запаниковали и побежали туда же, куда и все. И нас это спасло. На том перекрестке, который нам надо было бы пересечь по пути к родным, погибло столько людей — их грузили автобусами», — говорит Альма Орехова.

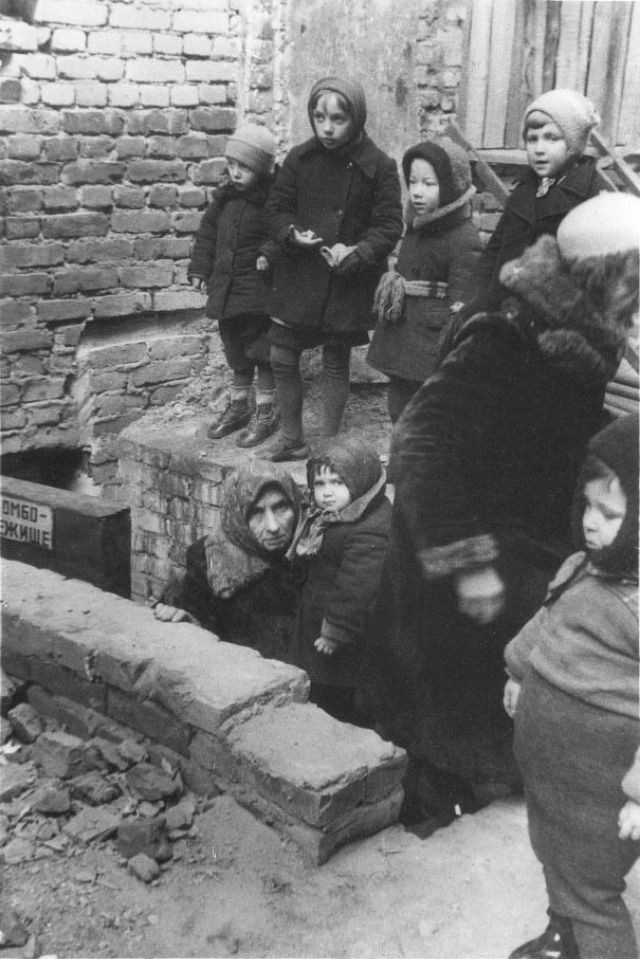

На дом 9-летней Альмы часто приземлялись «зажигалки» — зажигательные авиабомбы, чьей пробивной силы хватало, чтобы прошить крышу, покрытую кровельным железом. «Рядом было газоубежище и бомбоубежище. Сначала мы туда отправлялись во время воздушной тревоги. А потом тревогу стали объявлять так часто, что мы уже никуда не шли», — вспоминает блокадница.

«Рядом было газоубежище и бомбоубежище. Сначала мы туда отправлялись во время воздушной тревоги. А потом тревогу стали объявлять так часто, что мы уже никуда не шли», — вспоминает блокадница.

Две женщины в разрушенной артобстрелом ленинградской квартире. 1941

«А больше стрелять не будут?»

Мама Альмы Ореховой вступила в отряд ПВО, так что при вражеских налетах не спасалась, а дежурила наверху. Как только началась война, ленинградцев от мала до велика собирали на стадионах, показывали, как тушить «зажигалки». Часто эту работу поручали детям. Они старались сбросить бомбы вниз. Альма и другие ребята собирали у жителей старые носки и чулки, набивали их песком и обкладывали стропила на чердаках, создавали запасы, чтобы затем можно было быстрее потушить огонь.

«Однажды была особенно долгая тревога. Мы прятались в газоубежище. А затем оказалось, что на дом, который связан с нашими дворами, упал снаряд и засыпал людей в соседнем бомбоубежище. Их откапывали и приносили нам. Один мальчик, маленький, с огромными глазами, постоянно кричал: «А больше стрелять не будут? Больше стрелять не будут?» — рассказывает она.

Их откапывали и приносили нам. Один мальчик, маленький, с огромными глазами, постоянно кричал: «А больше стрелять не будут? Больше стрелять не будут?» — рассказывает она.

Тогда пятиэтажное здание превратилось в картонный макет: фасад срезан, но мебель и обстановка не тронуты, и в одном туалете горит электрическая лампочка. Вскоре разбомбили и Народный дом в бывшем парке Ленина, где был стеклянный ресторан, стеклянный театр и своеобразные «американские горки» с башенкой. И тем, кто наблюдал за разрушением даже с Кронверкского проспекта, было жарко от разгоревшегося пламени.

Семья Альмы Ореховой прожила в Ленинграде до конца войны. Она говорит: видела все. С содроганием вспоминает, как бежала искать маму, которая не вернулась с работы после мощного обстрела. Улица Лизы Чайкиной — лужи крови, девушку ударило взрывной волной об угол здания, Татарский переулок — раненую женщину грузят в скорую. «И я думаю: «Неужели это моя мама?», — и боюсь подойти», — говорит блокадница. Так и не проверив, она бросилась дальше, добежала до ателье и увидела черную, зияющую дыру от снаряда на лестничной клетке. Но тогда все закончилось благополучно для ее семьи. «В соседний двухэтажный бревенчатый дом тоже попал снаряд. Оттуда выложили на землю пять человек, пока я искала маму. Нашла живой», — говорит Альма Орехова.

Но тогда все закончилось благополучно для ее семьи. «В соседний двухэтажный бревенчатый дом тоже попал снаряд. Оттуда выложили на землю пять человек, пока я искала маму. Нашла живой», — говорит Альма Орехова.

Мама по собственному желанию устроилась на завод Карла Маркса, где трудилась над изготовлением снарядов: обрубала заусеницы и шлифовала их, для чего их следовало держать навесу. Пока здоровье позволяло, она упорно ходила на завод и страшно боялась опоздать хоть на минуту — за это грозил суд. Трамваи курсировали так редко, что безопаснее было по утрам ходить пешком с Петроградки на Выборгскую сторону. Потом получила инвалидность из-за слабого сердца.

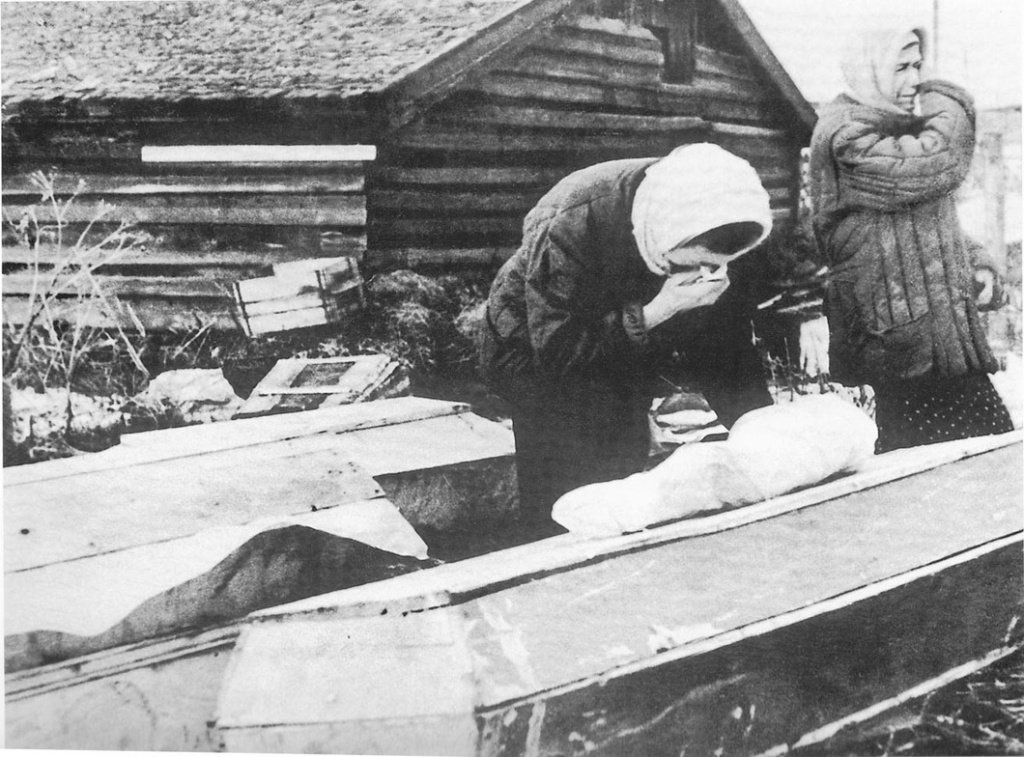

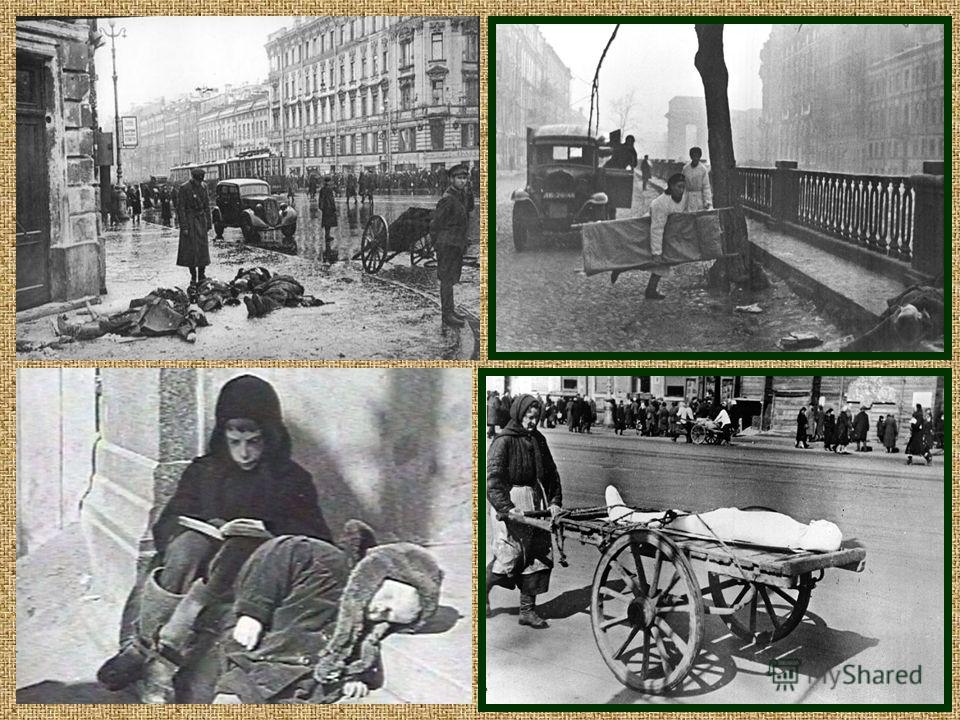

Женщина везёт умершего в дни блокады Ленинграда

Сахар тёк по земле

В самом начале войны и блокады ленинградцы плохо себе представляли, что происходит с городом. Эвакуацию для детей предложили еще летом, и 9-летняя Альма даже провела в ней месяц, но затем мама ее забрала. Заместитель директора по науке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Милена Третьякова замечает, что активно к эвакуации никого не призывали. «Есть коллекция английских плакатов времен войны, там фашист зовет детей вернуться в Лондон из эвакуации, а бравый британец говорит, мол, нет, если ты вернешься, страны не будет, тебя разбомбят. Есть такие советские плакаты? Нет. Плакатов о том, что мирное население нужно спасти, не было. Была агитация о защите города, направленная на тех, кого пытались мобилизовать. А о том, что город нужно покинуть, о защите детей — нет», — отмечает она.

Заместитель директора по науке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Милена Третьякова замечает, что активно к эвакуации никого не призывали. «Есть коллекция английских плакатов времен войны, там фашист зовет детей вернуться в Лондон из эвакуации, а бравый британец говорит, мол, нет, если ты вернешься, страны не будет, тебя разбомбят. Есть такие советские плакаты? Нет. Плакатов о том, что мирное население нужно спасти, не было. Была агитация о защите города, направленная на тех, кого пытались мобилизовать. А о том, что город нужно покинуть, о защите детей — нет», — отмечает она.

Отсюда и пренебрежительное отношение к продуктовым карточкам в первые месяцы. Затем они стали на вес золота. Ленинградцы не забудут катастрофический пожар на Бадаевских складах: вражеская авиация целенаправленно била, и 8 и 10 сентября склады сгорели, город лишился продовольственных запасов. По официальным данным, там хранилось 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара. «Говорили, что сахар тёк оттуда прямо по земле. Мама поехала и привезла немного черной, сладкой земли. Будто пропитанной патокой», — рассказывает Альма Орехова. До сих пор помнит первый день, когда объявили карточки.

Мама поехала и привезла немного черной, сладкой земли. Будто пропитанной патокой», — рассказывает Альма Орехова. До сих пор помнит первый день, когда объявили карточки.

«К ним серьезно не относились. Даже не выкупали всех продуктов, которые были положены. Потом, конечно, быстро гайки завинтили. Ели мы и столярный клей, и свиную шкурку разваривали, из которой думали тапочки шить. Я считаю, что мама нас спасла от смерти. Ей кто-то посоветовал пойти в птичий магазин и купить корм для птиц — чечевицу, с камнями и прутикам. Она взяла целый пуд. А потом поехала под бомбежками в пригород на поле собранной капусты — обычно после сбора оставляют нижние зеленые листья. Она набрала целый рюкзак этих листьев, и мы хряпу засолили. Это было самое лучшее, что мы ели», — говорит она.

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галина Тихомирова своими глазами видела, как вздымается пламя над Бадаевскими складами. Ей было шесть с половиной лет и она гуляла на Малой Садовой, пока мама навещала родных. «Мы стояли напротив Елисеевского магазина, оттуда видели зарево. Немцы отбомбились и ушли. Люди кричали, куда-то бежали», — вспоминает она.

«Мы стояли напротив Елисеевского магазина, оттуда видели зарево. Немцы отбомбились и ушли. Люди кричали, куда-то бежали», — вспоминает она.

Ее отец работал на заводе «Адмирал» и перед самой войной получил квартиру в Автово, в последнем доме на проспекте Стачек. В июле-августе 1941 года к ним пришли устанавливать пулеметы в окна — готовились к тому, что немцы войдут в город, укрепляли вторую линию обороны. В это время во дворах уже были устроены лазареты и полевая кухня. Историки замечают, что советское руководство было убеждено, что враг планирует взять город штурмом. Всеволод Меркулов должен был подготовить план на случай вынужденной сдачи мегаполиса противнику. Ни Сталин, ни командование не знали о решении немцев не штурмовать Ленинград, поэтому вплоть до снятия блокады план по выводу из строя стратегических объектов существовал и периодически проверялся.

Медный всадник во время блокады. 1941-1944

Несчастливый поезд

Галина Тихомирова могла не застать блокаду Ленинграда, но ей повезло остаться в городе. Повезло потому, что 22 июня ее семья планировала отправиться к бабушке в Одессу. В 11 часов девочку отправили гулять, домашние ожидали такси, чтобы ехать на вокзал. Поезд должен был отправиться после полудня. «И вдруг мать кричит: «Иди домой, иди быстрей домой». У меня картина до сих пор перед глазами: черная туча надвигается со стороны Сосновой Поляны, и яркое солнце. Я поднимаюсь домой, и в этот момент по радио говорит Молотов. Отец — тут же на завод. Мы его, можно сказать, больше не видели», — рассказывает она.

Повезло потому, что 22 июня ее семья планировала отправиться к бабушке в Одессу. В 11 часов девочку отправили гулять, домашние ожидали такси, чтобы ехать на вокзал. Поезд должен был отправиться после полудня. «И вдруг мать кричит: «Иди домой, иди быстрей домой». У меня картина до сих пор перед глазами: черная туча надвигается со стороны Сосновой Поляны, и яркое солнце. Я поднимаюсь домой, и в этот момент по радио говорит Молотов. Отец — тут же на завод. Мы его, можно сказать, больше не видели», — рассказывает она.

Отец возглавлял крупнейший цех на заводе «Адмирал». На тот момент золотой фонд рабочих уже ушел на фронт, и вдруг поступило указание о том, что фабрики должны работать. Директора оказались в патовой ситуации — станки нужно было перестраивать на «оборонку», а в их распоряжении были лишь женщины и дети. 25 августа папу Галины Тихомировой арестовали за невыполнение плана по страшной 58-й статье, «Измена родине». Сотрудники НКВД пришли домой с обыском. Уже к концу месяца его отправили в Мариинск, так как все тюрьмы вывозили в первую очередь.

Галя осталась с мамой и бабушкой. Они снова не успели эвакуироваться. На этот раз поезд был назначен на следующий день, но мама решила собираться не с вечера, а отправиться на вокзал утром. «А ночью этот поезд разбомбили. И люди, которые сели туда с ночи, погибли или были ранены», — говорит блокадница.

Сотня детдомов

По иронии судьбы Галина Тихомирова стала «соседкой» Альмы Ореховой по Петроградской стороне. Ее семью переселили из Автово на улицу Полозова, так как на проспекте Стачек пролегала вторая линия обороны. Они оказались в чужой коммунальной квартире. «С нами жил шофер, который работал на Дороге жизни, он привозил нам хвою, чтобы мы ее заваривали от цинги. И еще девушка с собакой. Потом девушка ушла на фронт вместе с этой собакой, совсем пропал шофер. Мы были одни. В феврале мама хоронит бабушку, потом сама заболевает. В мае шофер вернулся и увидел, что мама уже не встает. Вызвал скорую, ее забрали в больницу. А меня нельзя было оставить, мне шел восьмой год. Он отвел меня в приемник-распределитель», — рассказывает она.

Он отвел меня в приемник-распределитель», — рассказывает она.

Свою мать Галина Тихомирова больше не видела. Она попала в детский дом №50. Его эвакуировали на Алтай, где дед космонавта Германа Титова был председателем колхоза, и Титов писал об этом детдоме в своих дневниках. «Мальчишка такой же был, как и мы все. Все время к нам приходил», — говорит Тихомирова.

Поезд эвакуации шел через Волховстрой по необычному для той поры маршруту. Летом 1942 года была небольшая операция под Волховом, советские солдаты отогнали немцев и дали детям проехать. Галина Тихомирова помнит разрушенный мост через реку, который был настолько разрушен, что, когда поезд взошел на него, пришлось остановиться, и детей с моста снимали моряки по приставным лестницам. «А в двух километрах были немцы. Обстреливал, летали. Это был ужас, помню, как сейчас. Выскакивать нужно было, бросаться на землю», — говорит она. До Алтайского края они добрались уже на другом поезде под красными крестами.

Отец разыскал Галю только в 1945 году. Оказалось, что его освободили уже в апреле 1942-го по реабилитирующим обстоятельствам и тут же назначили руководить строительством «катюш» в Сибири. В Новосибирске он познакомился с маршалом Леонидом Говоровым. Тот ему и рассказал, что на самом деле творится в Ленинграде, и даже пытался помочь найти семью, дав особое поручение летчику, который направлялся в Северную столицу. Но летчика сбили, а когда он вышел из госпиталя, уже было поздно — Галя была в детском доме. Всего в Ленинграде работало около сотни детдомов.

Оказалось, что его освободили уже в апреле 1942-го по реабилитирующим обстоятельствам и тут же назначили руководить строительством «катюш» в Сибири. В Новосибирске он познакомился с маршалом Леонидом Говоровым. Тот ему и рассказал, что на самом деле творится в Ленинграде, и даже пытался помочь найти семью, дав особое поручение летчику, который направлялся в Северную столицу. Но летчика сбили, а когда он вышел из госпиталя, уже было поздно — Галя была в детском доме. Всего в Ленинграде работало около сотни детдомов.

Дети в бомбоубежище во время налёта авиации

«Только ленинградцы не знают, что происходит с Ленинградом»

«Мы считали, что война быстро кончится. Думали, к осени уже будем на их территории воевать. Нормальные люди сначала и карточки не выкупали, просто никто не думал, что будет такая страшная зима. Даже в мыслях этого не держали. Немцы выбрали правильное время, когда напасть на нас, — переоборудование армии, все было из фанеры…» — говорит Галина Тихомирова.

Историк Никита Ломагин поясняет, что нацистское руководство уже 21 августа четко определило свои намерения относительно Ленинграда. Немцы собирались сжимать кольцо как можно плотнее, лишив город возможности снабжения. Планировались удары по важнейшим объектам, после чего ожидалась скорая капитуляция, так как ресурсов для обеспечения многомиллионного города не останется. Штурмовать город не планировали, чтобы лишний раз не рисковать жизнями немецких солдат. При этом принимать капитуляцию тоже никто не собирался — этот военный акт заставил бы нацистов думать о сдавшемся населении, утверждает Ломагин. Попытки мирных граждан покинуть город должны были встречаться заградительным огнем, а затем огнем на уничтожение.

Для СССР Ленинград был важен не только как символ, промышленный центр и на тот момент единственная база Балтийского флота, но и потому, что город защищала многочисленная группировка войск, и сохранение ее боеспособности предопределяло развитие событий на московском направлении.

При этом большинство ленинградцев действительно находились в неведении относительно истинного положения дел, подчеркивает Ломагин. «Блокадники лишь в последние годы понесли свои дневники в музеи и библиотеки, не опасаясь, что содержание этих дневников может стать предметом преследования. Встречаются и такие высказывания: «Все, кто участвуют в войне, — и наши противники, и союзники — знают, что происходит в Ленинграде. Только мы, ленинградцы, находимся в неведении и не знаем, что с нами происходит», — говорит Ломагин.

В 1942 году состоялся закрытый показ фильма «Ленинград в блокаде». В госархиве до сих пор хранится стенограмма, на которой Жданов говорит, что снимать умерших людей на улицах и разбомбленные дома категорически запрещено. «Да вы что, это покажет, что мы, как правительство города, не подготовили жителей к защите!» Они сами это говорят впрямую», — подчеркивает Милена Третьякова.

Отписка от Минобороны

8 сентября Музей обороны и блокады Ленинграда открывает новые выставки, где будут представлены фотографии, которые нельзя было демонстрировать во время войны. Все это сопровождено дневниковыми записями, ранее сокрытыми от публики. Но музей фактически находится в упадке — ни хватает ни места, ни средств. «Мы не можем нормально работать, ни с молодым поколением, ни с учителями, ни с блокадниками», — утверждает Третьякова. Музею следует развиваться, чтобы поддерживать память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, при этом еще совсем недавно возникали сомнения, что ему удастся сохранить свое здание в Соляном переулке.

Все это сопровождено дневниковыми записями, ранее сокрытыми от публики. Но музей фактически находится в упадке — ни хватает ни места, ни средств. «Мы не можем нормально работать, ни с молодым поколением, ни с учителями, ни с блокадниками», — утверждает Третьякова. Музею следует развиваться, чтобы поддерживать память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, при этом еще совсем недавно возникали сомнения, что ему удастся сохранить свое здание в Соляном переулке.

Сейчас точно известно, что перемещать музей не планируют, но и новых филиалов по соседству в ближайшем будущем не предвидится. Большая часть площадей Соляного городка принадлежит Министерству обороны. По словам директора музея Сергея Курносова, Смольный продолжает вести переговоры с военным ведомством, но то готово съехать лишь в том случае, если Петербург предоставит альтернативные площади для учреждений, причем с оборудованием всех технических помещений. «Весь вопрос — когда и сколько хотят получить военные, и как предоставить им «то, не знаю что», потому что часть помещений в городке занимают секретные лаборатории», — усмехается Сергей Курносов.

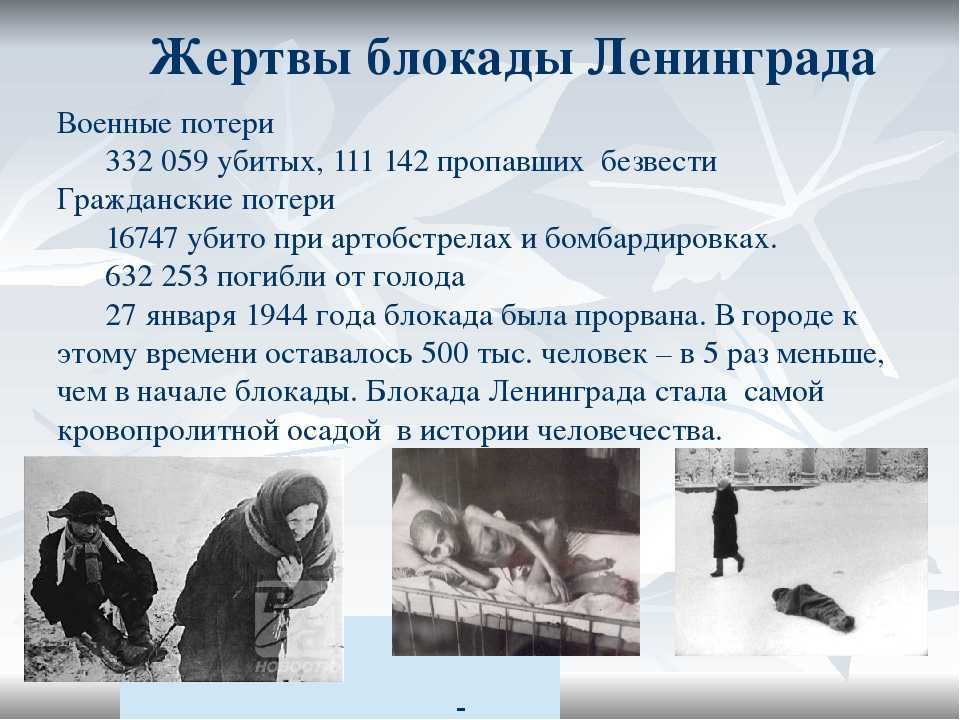

Галина Тихомирова считает такой ответ Минобороны «отпиской». Блокада длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, внутри города и при обороне Ленинграда погибло от 600 тысяч до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе называли цифру 632 тыс. погибших блокадников, причем абсолютное большинство умерло от голода, а не от бомбежек. Через несколько лет в живых не останется никого, кто помнит эти страшные 872 дня, для кого особенно важно сохранение и развитие мемориального музея. «Нельзя же так, — возмущается Тихомирова неповоротливостью властей. — Посмотрите, сколько поколений уходит. Музей обороны и блокады Ленинграда должен быть. Дети должны о ней знать».

шесть историй о блокаде Ленинграда

Зима в этом году очень теплая. Вот и январь заканчивается, а льда на Ладожском озере нет. В 1941 году первые обозы с продовольствием пришли в блокированный Ленинград по «Дороге Жизни» 21 ноября. 23 ноября лед уже выдерживал машины. А если бы озеро не замерзло? Сколько еще человек умерло бы от голода?

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

В истории ладожской коммуникации – летнего и зимнего движения грузов и людей по озеру, связывавшему Ленинград с Большой Землей, – очень много цепочек случайностей, совпадений, риска. Но берега соединяли прежде всего воля, отвага, решимость, иногда – отчаянный авантюризм. Вот только несколько фактов и историй.

Но берега соединяли прежде всего воля, отвага, решимость, иногда – отчаянный авантюризм. Вот только несколько фактов и историй.

Троллейбусы и буеры

В 1941 году, когда началось движение по льду Ладоги, оказалось, что в городе остались только машины третьей категории, остальные были мобилизованы. Поэтому на вопрос: «Чем перевозить людей и грузы?» – однозначного ответа не было. Предложения были самыми необычными.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Ленинградское отделение Научного инженерно-технического общества машиностроителей составило объяснительную записку по использованию буеров для перевозки грузов через Ладожское озеро и эвакуации населения. В записке говорилось, что разработан проект грузового буера скоростью до 50 километров в час и грузоподъемностью до одной тонны. Особым преимуществом авторы записки считали, что буерная флотилия не будет требовать бензина.

Профессор А.Н. Бутников написал председателю исполкома Ленинградского Совета: «Не исключена возможность устройства троллейбусной линии, питаемой током от Волховской гидроэлектростанции через трансформатор, для чего можно использовать все городские вагоны троллейбуса, сняв диваны. Столбы для проводов легко вморозить в лед».

Столбы для проводов легко вморозить в лед».

Краудфандинг – 1941

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Когда в сентябре 1941 года Ленинград оказался отрезанным, на помощь городу пришла вся страна. Одними из первых – национальные республики. В Средней Азии развернулось целое движение по сбору подарков и посылок ленинградцам. Только из Казахской ССР в 1942-1943 годах было отправлено в Ленинград более 200 вагонов с продовольственными посылками. Не хватало тары. Поэтому деревянные ящики для продуктов в Ленинград сколачивали специально. С большой искренностью происходил сбор подарков в Киргизской, Узбекской, Таджикской ССР. В Киргизской ССР, кроме сбора продуктов для Ленинграда, во всех отделениях Госбанка были открыты особые счета, куда жители республики несли деньги, чтобы были куплены хлеб, сахар, масло для героических защитников Ленинграда.

Ленинградские скальпели

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Зимой 1941–1942 годов по «Дороге Жизни» через Ладогу из Ленинграда на большую землю вывезли около 200 тонн медицинского инструментария, произведенного в блокированном городе.

Накануне войны Ленинград был одним из центров Советского Союза по производству медицинского оборудования. И медико-инструментальный завод «Красногвардеец» продолжал работать, он остановился лишь на несколько недель, когда в городе отключили электричество. Большинство сотрудников было мобилизовано, оставшиеся переквалифицировались и совмещали специальности. Завод изготавливал только самое необходимое фронту. Прежде всего, скальпели и иглы.

В Ленинградском научно-исследовательском институте переливания крови в сентябре 1941 года была создана лаборатория по изготовлению кровезамещающих растворов. Осенью и зимой 1941 не было топлива, не было дистиллированной воды. Поэтому растворы изготавливали на талой, хорошо профильтрованной воде. И оказалось, что при ее использовании осложнений практически нет. А когда закончилась тара для заготовки крови и кровезамещающих жидкостей, пришлось использовать бутылки из-под пищевых продуктов.

Пенициллин. Испытание на людях

В 1941 году Марина Гликина, сотрудница Физико-технического института, под руководством эвакуированного в Казань Семена Бреслера смогла в блокированном городе создать аналог пенициллина.

Бреслер по опыту Первой мировой знал, что как только фронт стабилизируется в одном месте, то начинает быстро мутировать микроб, который вызывает газовую гангрену. Она развивается молниеносно. Человека не успевают довезти до госпиталя, он умирает по дороге. Бреслер предложил создать аналог пенициллина, которого в СССР тогда не было, на основе одного из штаммов грибковой плесени. Он предложил Гликиной найти в Ленинграде, в одном из химико-фармацевтических институтов, такой штамм, вырастить из него культуру и попытаться приготовить противогангренозную сыворотку. Она нашла. Чудом разыскала штамм, вырастила культуру, и к концу 1941 года препарат был готов выйти на стадию клинических испытаний.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Но в Комитете Обороны сказали, что времени нет. И испытания проводили сразу в крупнейшем госпитале города, который располагался в Александро-Невской Лавре. В результате уже к концу 1942 года сыворотка прошла испытания и тысячи раненых были спасены. Смертность от газовой гангрены в блокадном Ленинграде была сокращена в два раза. На «большой земле» о «ленинградском пенициллине» узнали уже после войны.

Смертность от газовой гангрены в блокадном Ленинграде была сокращена в два раза. На «большой земле» о «ленинградском пенициллине» узнали уже после войны.

Первый в мире подводный трубопровод

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Проложить его для доставки горючего в город предложила Нина Соколова – первая в СССР женщина-глубоководный водолаз. Всю войну она работала в ЭПРОН – Экспериментальном Отряде особого Назначения на Ладоге. Отряд укреплял лед, доставал со дна утонувшие грузы и машины.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Трубопровод в 29 километров, из них 21 под водой, протянули всего за 43 дня. От железнодорожной станции Борисова Грива до мыса Кареджи на западном берегу. Стальные трубы сваривали в плети по 200 метров, к ним привязывали бревна-поплавки. Спускали в воду. Там бревна отрезали, а трубы водолазы укладывали на дно.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Каждую плеть испытывали. Поднимали давление и ждали, не появятся ли на воде пятна керосина. Трубопровод выдержал все испытания, находился в эксплуатации 167 суток, но фактически действовал только 99. Не хватало горючего.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Ледовая железная дорога

Успешные перевозки по Ладоге зимой 1941-1942 годов позволили запланировать строительство не только автомобильной, но и ледовой железной дороги второй блокадной зимой.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Идея состояла в том, чтобы возвести очень длинный железнодорожный мост, который позволил бы не только перевозить гораздо больше грузов в блокадный город, но и делать это в любую погоду и при любой толщине льда. Дорога должна была соединить станцию Кобона на восточной стороне Ладоги со станцией Ладожское озеро на западном. Одновременно строилось два пути – узкоколейной и обычной ширины. За 20 дней предполагалось построить 24 километра. К 6 декабря 1942 года в этом строительстве участвовало 5 350 человек.

Одновременно строилось два пути – узкоколейной и обычной ширины. За 20 дней предполагалось построить 24 километра. К 6 декабря 1942 года в этом строительстве участвовало 5 350 человек.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Но вмешалась погода. Осень и начало зимы были теплыми, озеро штормило. Под непрерывными бомбежками приготовленные для забивки в лед сваи раскидывало и уносило в озеро. 7 декабря начали забивку первой партии свай. Отрывались льдины, гибли люди. Большую часть работников составляли женщины и девушки 16-18 лет. В обледенелых ватниках, с задубевшими руками: «Мы жили в палатках и в землянках. Работали круглосуточно. Самое тяжелое было – продолбить во льду лунки под сваи. Мы сами часто ко льду примерзали. Так, что если надо было подвинуться по ходу лунки – то иногда валенки там оставляли. Главный инструмент был один – лом», – вспоминала одна из них.

Оригиналы фотографий находятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

К середине января 1943 года было забито 23 тысячи свай, проложено 15 километров рельсовых путей, по которым уже ходили рабочие поезда. В третьей декаде января должно было начаться грузовое движение по дороге. Но 18 января на восточной окраине рабочего поселка №1 произошла первая встреча частей Ленинградского и Волховского фронтов. К концу дня 18 января южное побережье Ладожского озера было освобождено от противника, и через создавшийся коридор шириной 8-11 километров Ленинград получил сухопутную связь со страной. Блокада города была прорвана. По этому коридору проложили пути, снятые со льда Ладоги. Так появилась железная «Дорога Жизни». Она простреливалась врагом насквозь. Поэтому машинисты поездов называли ее «Дорогой смерти».

В третьей декаде января должно было начаться грузовое движение по дороге. Но 18 января на восточной окраине рабочего поселка №1 произошла первая встреча частей Ленинградского и Волховского фронтов. К концу дня 18 января южное побережье Ладожского озера было освобождено от противника, и через создавшийся коридор шириной 8-11 километров Ленинград получил сухопутную связь со страной. Блокада города была прорвана. По этому коридору проложили пути, снятые со льда Ладоги. Так появилась железная «Дорога Жизни». Она простреливалась врагом насквозь. Поэтому машинисты поездов называли ее «Дорогой смерти».

В 1941 году Ленинград не был подготовлен к длительной осаде. Два с половиной миллиона гражданского населения, дворцы, парки, музеи, театры. Но за 900 дней блокады он стал городом-крепостью. Только на «Дорогу Жизни» в отдельные смены выходило до 20 тыс. человек. За весь период действия Ладожской коммуникации, с начала блокады и до 30 марта 1943 года, когда растаяла вторая ледовая дорога, в Ленинград прибыло полтора миллиона тонн грузов. Из города эвакуировали более миллиона человек.

Из города эвакуировали более миллиона человек.

Блокада Ленинграда в 38 ужасающих фотографиях

Наташа Исхак | Под редакцией Leah Silverman

Опубликовано 22 июля 2019 г.

Обновлено 4 октября 2021 г.

2,5 миллиона жителей сократились до чуть менее 800 000 человек из-за голода, болезней и облучения во время блокады Ленинграда.

1 из 34

Руины, оставшиеся после бомбардировки Ленинграда фашистами во время блокады города. Б. Кудояров/Hulton Archive/Getty Images

2 из 34

Уличные объявления гласят: «Двигайтесь медленно! Неразорвавшаяся бомба! Опасно!» позади группы детей, играющих на самокатах. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, и насилие стало нормой — даже по отношению к детям. город во время осады. Более 1/3 из них погибли. ТАСС/Getty Images

5 из 34

Большинство пехотных танков, произведенных до Второй мировой войны, были слишком уязвимы для немецкой атаки, как и эти перевернутые советские танки. Однако подобные изображения никогда не публиковались в советской прессе. Александр Устинов/Коллекция Славы Катамидзе/Getty Images

Однако подобные изображения никогда не публиковались в советской прессе. Александр Устинов/Коллекция Славы Катамидзе/Getty Images

6 из 34

Советы были совершенно не готовы к такой осаде. Только в первый день осады было уничтожено около 1800 самолетов, некоторые еще до того, как они поднялись в воздух. Sovfoto/UIG/Getty Images

7 из 34

Две женские фигуры собирают останки дохлой лошади для еды во время блокады Ленинграда, потому что еды стало катастрофически мало. Universal History Archive/UIG/Getty Images

8 из 34

ТАСС/Getty Images

9 из 34

Сотни мирных жителей лежат на улицах после начала штурма Ленинграда. Еще сотни тысяч станут жертвами голода, болезней и отчаянных преступлений. Ullstein Bild/Getty Images

10 из 34

ТАСС/Getty Images

11 из 34

Все трудоспособные граждане должны были помочь укрепить город. город от немецких атак, когда началась осада.0003

13 из 34

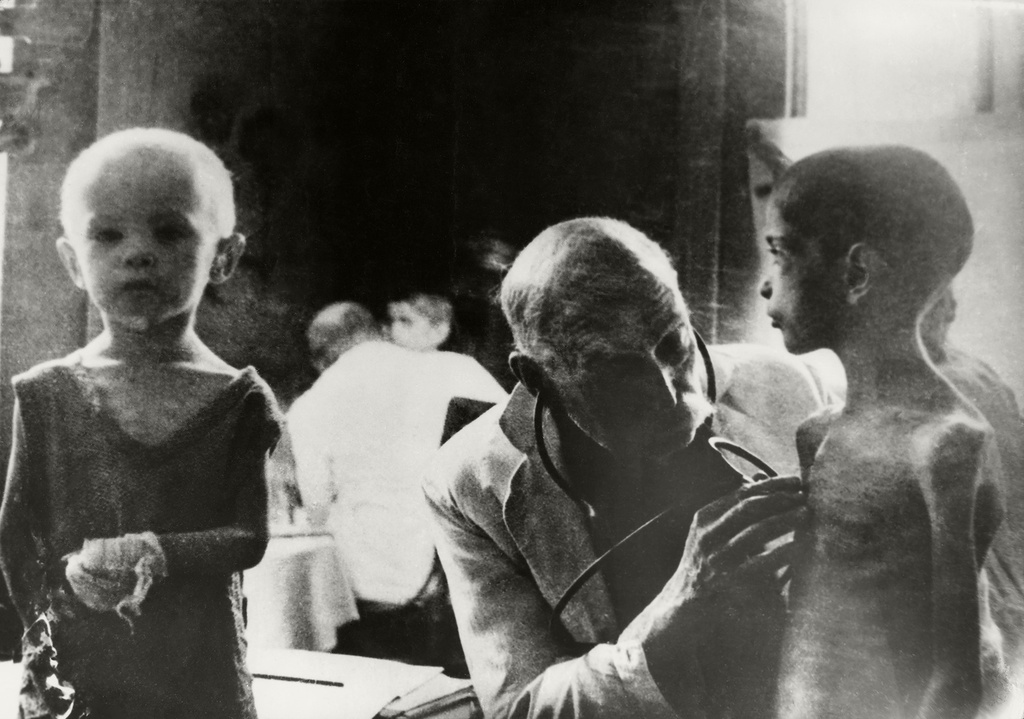

Продовольственные пайки были зарезервированы для тех, кто наиболее важен для защиты города. В результате дети не были в приоритете у продуктов питания. Sovfoto/UIGGetty Images

В результате дети не были в приоритете у продуктов питания. Sovfoto/UIGGetty Images

14 из 34

Во время осады зарегистрировано от 1000 до 2000 задокументированных случаев каннибализма. Sovfoto/UIG/Getty Images

15 из 34

Keystone/Hulton Archive/Getty Images

16 из 34

Те, кто не был в приоритете на пайки, получали всего три тонких ломтика хлеба в день. ТАСС/Getty Images

17 из 34

Во время войны нацисты производили много пропаганды. Примером может служить это фото, на обороте которого написано: «Даже двенадцатилетние мальчики должны защищать Ленинград по большевистским принципам. Этот мальчик в парадной форме был арестован во время боев». Berliner Verlag/Archiv/Picture Alliance/Getty

18 из 34

Daily Herald Archive/SSPL/Getty Images

19 из 34

В январе 1943 года защитники города и войска Волховского фронта начали совместное наступление, известное как операция «Искра». После ожесточенных боев две русские армии смогли соединиться и установить сухопутный мост, по которому можно было снабжать голодающих жителей Ленинграда. Художественные СМИ / Коллекционер печатных изданий / Getty Images

Художественные СМИ / Коллекционер печатных изданий / Getty Images

20 из 34

Регулятор движения на подвозе Ладожского озера. Замерзшее озеро было единственной связью города с внешним миром для еды, припасов и эвакуации беженцев. Поэтому она получила название «Улица жизни». Совфото/УИГ/Getty Images

21 из 34

Daily Herald Archive/SSPL/Getty Images

22 из 34

Солдаты и офицеры Волховского и Ленинградского фронтов встретиться и обняться после того, как удалось открыть узкий сухопутный коридор во время осады. ТАСС/Getty Images

23 из 34

Д. Трахтенберг/Коллекция Славы Катамидзе/Getty Images

24 из 34

Berliner Verlag/Archiv/Picture Alliance/Getty Images

25 из 34

3 Даже снежная буря2 9003 9002 бой на Ленинградском фронте. Hulton Archive/Getty Images

26 из 34

Зима 1941-1942 годов была холодной и смертоносной, когда немцы столкнулись с советской армией в осаде Ленинграда. Халтон Архив / Getty Images

27 из 34

Sovfoto/UIG/Getty Images

28 из 34

Ullstein Bild/Getty Images

29 из 34

Ленинградцы пострадали неравномерно. Владельцы магазинов, работники детских домов, партнеры армейских офицеров снабжения и партийные чиновники оставались относительно здоровыми на протяжении всей осады. осада, когда температура на улице иногда опускалась до -40 градусов по Фаренгейту.

Владельцы магазинов, работники детских домов, партнеры армейских офицеров снабжения и партийные чиновники оставались относительно здоровыми на протяжении всей осады. осада, когда температура на улице иногда опускалась до -40 градусов по Фаренгейту.

ТАСС/Getty Images

31 из 34

Те, кто не выжил, умерли от голода или пневмонии. Мужчины и женщины настолько исхудали, что во многих случаях стали неотличимы друг от друга. Sovfoto/UIG/Getty Images

32 из 34

Блокада Ленинграда закончилась 27 января 1944 г., через 872 дня. Trakhtenberg/Slava Katamidze Collection/Getty Images

33 из 34

Это здание на улице Маяковского в Ленинграде загорелось после нападения нацистов.

Совфото/UIG/Getty Images

34 из 34

872 дня в аду: 38 леденящих кровь фотографий блокады Ленинграда

Посмотреть галерею

Известная как 900-дневная осада, осада Ленинграда силами Оси во время Второй мировой войны была одной из самых длительных и разрушительных блокад в мировой истории, а некоторые историки даже классифицировали ее как геноцид.

Всего во время блокады Ленинграда погибло около 1,5 млн человек, эвакуировано около 1,4 млн человек. По приказу Гитлера советский город ежедневно подвергался артиллерийским обстрелам окруживших его немецких и финских войск. Водоснабжение и снабжение города продовольствием были прекращены, и вскоре начался сильный голод.0003

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась после изнурительного двухлетнего периода 27 января 1944 года. После 872 дней голода, болезней и психологических мучений ленинградцы были освобождены.

Блокада Ленинграда

Berliner Verlag / Archiv/Picture Alliance/Getty ImagesСоветские войска идут к фронту блокады.

Успешно захватив Францию в начале Второй мировой войны, Адольф Гитлер страстно желал сразиться с Советским Союзом. Советскому Союзу все еще удавалось удерживать свои позиции на Востоке, в основном из-за огромного количества войск Красной Армии под их командованием, несмотря на то, что многие из этих армейцев были в основном неподготовленными.

Гитлер видел в советском присутствии не что иное, как захват Lebensraum , «жизненного пространства» для немцев. Чтобы разгромить Советы, гитлеровские военные стратеги придумали тотальную кампанию по вторжению в Советский Союз, которая стала известна как Операция Барбаросса , названная так в честь императора Священной Римской империи Фридриха I.

Примерно 80 процентов немецкой армии было отправлено для участия в этом вторжении.

Стратегия включала в себя широкую сеть отдельных ударов по трем различным крупным советским районам: Ленинград на севере, Москва в центре и Украина на юге. Пять миллионов солдат и 23 тысячи танков Иосифа Сталина не были готовы противостоять этой атаке.

К лету 1941 года 500 000 немецких солдат подошли к Ленинграду. Под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба немецкие войска обрушились на второй по величине город СССР.

Но вместо того, чтобы захватить его, Адольф Гитлер установил блокаду вокруг Ленинграда, сделав его недоступным для внешнего мира.

Все трудоспособное население Ленинграда было мобилизовано для укрепления периметра города в поддержку оставшихся 200 000 защитников Ленинграда Красной Армии. Пока их военные не смогли прорвать немецкую блокаду, ленинградцам пришлось ждать.

Первые дни 900-дневной осады

Немецкие войска рвались захватить советский город, поэтому приказ взять Ленинград вместо того, чтобы сжечь его дотла, был встречен протестом. «Войска кричат как один: «Мы хотим идти вперед!» — записал в своем дневнике правая рука Гитлера Йозеф Геббельс.

В конце концов все сухопутные коммуникации в Ленинграде были прерваны, так как город изо дня в день подвергался артиллерийским обстрелам. Немцы послушно продолжали осаду Ленинграда, и к августу была заблокирована последняя железная дорога, связывавшая город с внешним миром.

Выход из окруженного города был только один и шел по замерзшему Ладожскому озеру. Ледяная дорога была не более чем дорогой смерти, учитывая, что это был единственный пункт, через который могли пройти скудные припасы и беженцы, к тому же она постоянно находилась под немецким огнем.

Озерный маршрут официально назывался «Военная дорога № 101», но местные жители называли его «Улицей жизни». Некоторые местные жители в конце концов были эвакуированы по этому маршруту в конце блокадного Ленинграда. Однако от этого миллионы ленинградцев в забаррикадированном городе продолжали страдать.

Экстремальные страдания и голод

ТАСС/Getty ImagesЛошади перевозят грузы в Ленинград по замерзшему Ладожскому озеру, получившему название «Улица жизни».

После месяцев пребывания в плену в собственных домах ленинградцев одолели жестокий голод, нищета и болезни. В течение первых нескольких недель блокады граждане начали умирать от голода.

Еда была строго нормирована, и каждый житель получал свою долю в зависимости от того, насколько он был важен для обороны города. Самые необходимые, такие как солдаты, снабженцы и фабричные рабочие, получали больше всего пайков. К сожалению, приоритет не был отдан более уязвимым слоям населения, включая детей, стариков и безработных.

Самые низкие в системе пайков имели право на 125 граммов или три куска хлеба каждый день. Пекарни использовали целлюлозу в своих буханках, чтобы откормить хлеб, тем не менее, многие жители были вынуждены выживать примерно на 300 калориях в день, что составляет менее пятой части того, что должно быть здоровым потреблением для взрослого человека среднего роста.

Особенно страшной была первая зима после блокады Ленинграда. Температура упала до -40 градусов по Фаренгейту. Те, кому посчастливилось иметь кров, даже без тепла, жались к своей семье, чтобы согреться. Они сожгли мебель, а затем и книги. Они были вынуждены спать со своими мертвыми.

К середине зимы в блокадном Ленинграде сочетание голода и холода привело к увеличению числа трупов на улицах города. Во время правительственной весенней субботника только из одной больницы было собрано до 730 трупов. Чтобы предотвратить распространение болезней, город сплотил местных жителей, чтобы очистить дворы, которые были заполнены всевозможным мусором, фекалиями и телами.

Отчаяние ведет к каннибализму

Отчаяние во время блокады Ленинграда довело многих жителей до немыслимого.

Люди обманывали и воровали друг у друга. Некоторые, как мужчины, так и женщины, продавали свои тела в обмен на еду. Некоторые люди дошли до такого отчаяния, что даже занялись каннибализмом.

Выживший в Ленинграде и писатель Даниил Гранин описал, как мать кормила своего мертвого ребенка выжившему ребенку, чтобы сохранить ему жизнь: «Умер ребенок — ему было всего 3 года. Его мать положила тело в стеклопакет и отрезала кусок его каждый день, чтобы кормить ее второго ребенка, дочь.

По словам историка Гая Уолтерса, существовало два типа каннибализма: один был трупоедство , или поедание плоти мертвых, а второй тип был людоедство , которое относилось к гнусному акту поедания плоти кого-либо, кого вы убивают целенаправленно, чтобы прокормить себя. По некоторым данным, было зарегистрировано до 2000 случаев каннибализма. Однако пойманные на этом акте были приговорены к немедленной смертной казни.

Однако пойманные на этом акте были приговорены к немедленной смертной казни.

Sovfoto/UIG/Getty Images Жители убирают снег и лед. В городе объявлена операция по зачистке, чтобы предотвратить распространение болезней от разбросанных фекалий и непогребенных трупов.

Хаос и преступность

Алексис Пери, профессор Бостонского университета, собрала дневники выживших и взяла у них интервью для своей книги Война внутри: Дневники блокады Ленинграда . Счета тревожат.

«Есть много сцен, в которых автор дневника сталкивается с собой в зеркале и не может себя узнать», — написала она.

«Это тип смерти, который действительно создает такой тип внутренней дестабилизации, в отличие от дневников, которые я читал с мест сражений — битв под Москвой и Сталинградом, где есть очень явный враг, и этот враг — внешний. … При голодании враг становится внутренним».

Эта интернализация ясно выражена в их журналах. Например, 17-летняя Елена Мухина настолько исхудала, что описала свое отражение как «старика» в зеркале, а не как «молодую женщину, у которой все впереди».

Как и Мухина, люди, которые смогли выжить, стали для себя неузнаваемыми. И мальчики, и девочки начали отращивать волосы на лице из-за сильного голодания; один автор дневника написал о бородатых детях: «Мы называли их старичками».

Взрослые не были исключением. Мужчины становились импотентами, а женщины теряли способность к менструациям, а их груди затвердевали и переставали производить молоко. В конце концов, мужчины и женщины стали неотличимы друг от друга, поскольку оба превратились в ходячие трупы.

«Все сморщенные, груди впалые, животы огромные, а вместо рук и ног сквозь морщины торчат одни кости», — писала ленинградка Александра Любовская.

Голод пробудил и в людях худшее.

Многие повернулись против собственных семей. Есть истории о том, как родители бросали своих детей, супруги ссорились из-за пайков и даже рассказывали о кражах и убийствах — и все это ради перекуса.

Тринадцатилетняя Валя Петерсон откровенно написала о том, как она ненавидела отчима за то, что он украл ее паек и съел ее собаку. «Голод обнажил его грязную душу, и я узнала его», — написала она.

«Голод обнажил его грязную душу, и я узнала его», — написала она.

«Одна старушка, ожидая хлеба, медленно сползает на землю», — писала русская балерина Вера Костровицкая. «Но никого это не волнует. Либо она уже мертва, либо ее затопчут». Затем Костровицкая стала свидетельницей того, как жильцы в очереди за суточной пайкой стали подсматривать за карточкой женщины, не выпала ли она из ее мертвой руки.

В то время как тысячи жителей города голодали, влиятельные лица оставались в добром здравии. На самом деле советский член Николай Рыбковский записал, как во время блокады он наслаждался икрой, индейкой, гусем и ветчиной. В какой-то момент его пришлось положить в клинику, потому что он так много ел.

К концу лета 1942 г. в результате эвакуации и голода население Ленинграда сократилось с 2,5 млн до примерно 750 000 человек. Большинство историков утверждают, что осада на самом деле была голодным геноцидом.

Конец блокады Ленинграда

ТАСС/Getty Images ГАИ сигнализирует о маршруте подачи по Ладожскому озеру.

В апреле 1942 года советская оборона, призванная прорвать немецкую блокаду на Ленинградском фронте, получила нового командующего — генерал-лейтенанта Леонида Говорова. Предыдущий командующий, Георгий Жуков, руководил обороной города и не позволил немцам полностью взять город, но был отправлен Иосифом Сталиным для защиты линии фронта в Москве.

Хотя лидерские качества Говорова не сразу проявились на фронте во время блокады Ленинграда, солдаты, тем не менее, начали уважать его сдержанный военный талант.

«В плане руководства Говоров был полной противоположностью безжалостному полководцу вроде Жукова», — отмечал ленинградский радист Михаил Нейштадт. «Он был культурным, интеллигентным человеком, всегда заботившимся о спасении жизни своих солдат».

Эта забота окупилась. 12 января 1944 года советская оборона, наконец, прорвала немецкое кольцо окружения и позволила доставить больше припасов по ледяному Ладожскому озеру. Наконец, после 872 дней нищеты ленинградцы были освобождены, блокада была снята, а немцы отброшены на запад.

Толпа праздновала освобожденный город выпивкой и танцами. Был даже фейерверк.

«Водку вынесли», — писал учитель о праздновании победы. «Мы пели, плакали и смеялись. Но все равно было грустно — слишком уж велики были потери. Завершилась великая работа, совершены невозможные дела, мы все это чувствовали… Но и растерянность чувствовали. мы сейчас живем?»

Последствия блокады Ленинграда были настолько велики, что выжившие семьи до сих пор ощущают их на себе.

Память о блокадниках Ленинграда

Sovfoto/UIG/Getty ImagesСоветский солдат покупает билет на Симфонический концерт в Ленинграде.

Президент России Владимир Путин, родившийся в Ленинграде после окончания войны, был непосредственно тронут разрушительными последствиями войны. Его старший брат умер ребенком во время разрухи и похоронен в Пискарёвском, где в 186 братских могилах кладбища покоятся около полумиллиона ленинградцев.

Кроме того, мать Путина чуть не умерла от голода во время блокады, а отец воевал и был ранен на передовой под Ленинградом.

«По замыслам врага, Ленинград должен был исчезнуть с лица земли», — сказал Путин во время концерта памяти жертв ленинградцев. «Это то, что называется преступлением против человечества».

Сегодня это ежегодный парад в память о блокаде Ленинграда, но он вызвал как критику, так и похвалу со стороны современных россиян. Одни считают военный парад «красивым», другие считают, что деньги на него лучше потратить на финансирование выживших.

Сегодня в бывшей столице проживает немногим более 100 тысяч ветеранов и блокадников Ленинграда.

Теперь, когда вы узнали историю блокады Ленинграда, прочитайте о «Солдатах-призраках» времен зимней войны, которые помогли союзникам обезопасить Вторую мировую войну. Затем откройте для себя эти кровавые фотографии из окопов Вердена, самой продолжительной битвы в современной истории.

новых фактов указывают на ужас блокады Ленинграда нацистами : Warfare: The 9Сегодня 50 лет назад была снята 00-дневная блокада.

Архивные материалы подтверждают каннибализм.

Архивные материалы подтверждают каннибализм.

СТ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия –

Сначала сожгли кухонные полки, потом кухонный стол. Они сожгли шкаф, и он согревал их 22 дня. В конце концов у Александры Дьен и ее сына Владимира не осталось ничего, кроме семейной библиотеки.

«Я сжег немецкую классику, а потом уже Шекспира», — вспоминал Владимир. «Я тоже сжег Пушкина. Я не помню, чье это было издание, кажется, издание Маркса в синем и золотом цветах. И в огонь пошло известное многотомное издание произведений Толстого — книги в серо-зеленых обложках и с металлическими медальонами в углу».

Это было в 1941 году, во время осады Ленинграда (так тогда назывался Санкт-Петербург) нацистами, одной из величайших и самых ужасных трагедий в истории. Немецкие войска окружали Ленинград почти три года. Хотя немцы бомбили его почти каждый день, их главным оружием был голод. Немецкие ученые тщательно подсчитали темпы голодания и предсказали, что Ленинград съест себя в течение нескольких недель.

Ленинградцы прибегали к каннибализму, но в конечном счете они доказали, что немцы были неправы, и это было ужасной ценой.

Три миллиона человек пережили 900-дневную блокаду, снятую сегодня 50 лет назад. Миллион или более человек погибли, в основном мирные жители, убитые голодом и холодом. Это в 10 раз больше числа погибших в результате бомбардировки Хиросимы и примерно равно всем потерям американцев во всех войнах США вместе взятых.

На протяжении десятилетий детали блокады были малоизвестны на Западе. Сталин замалчивал факты блокады и искажал ее историю. До гласности самый серьезный вызов его версии выдвигал корреспондент New York Times Харрисон Солсбери, посвятивший 25 лет исследованию и написанию «900 Days», книга, которую историки считают лучшим отчетом на любом языке.

В честь 50-летия освобождения Ленинграда, которое город планирует отметить с размахом, фейерверками и редким визитом президента Бориса Николаевича Ельцина, русскоязычная версия книги Солсбери появилась в Санкт-Петербурге. улицы две недели назад, через шесть месяцев после смерти Солсбери.

улицы две недели назад, через шесть месяцев после смерти Солсбери.

Новые находки из архивов Коммунистической партии, которые были открыты в 1992 году, подтверждают утверждение Солсбери, широко критикуемое лидерами советской эпохи, о том, что банды убийц бродили по улицам военного Ленинграда, убивая из-за карточек или человеческого мяса.

Картины, рисунки и дневники, некоторые из которых были опубликованы только в этом месяце, показывают, что каннибализм был настолько обычным явлением в повседневной жизни, что родители боялись, что их детей съедят, если их отпустят на улицу после наступления темноты. Новые документы показывают, что городская полиция создала целый отдел для борьбы с каннибалами, и около 260 ленинградцев были осуждены и заключены в тюрьму за это преступление.

Другие новые находки включают записи тысяч вскрытий времен блокады.

«Они представляют большой интерес не только для истории, но и для науки в целом», — сказал доктор Роберт Спринкл из Университета Дьюка, член междисциплинарной российско-американской группы, изучающей находки, которые содержат беспрецедентное богатство научных информация о голоде и заболеваниях, связанных с голоданием. «Было много случаев голода, но они не случались в городах, где поддерживается порядок и ведется тщательный учет», — сказал доктор Спринкл.

«Было много случаев голода, но они не случались в городах, где поддерживается порядок и ведется тщательный учет», — сказал доктор Спринкл.

Основные факты блокады были достоянием общественности на протяжении десятилетий.

Официальный дневной рацион составлял 125 граммов хлеба, что примерно равно весу куска мыла. Ленинградцы дополняли ее всем, чем могли: как писали историки Алесь Адамович и Даниил Гранин в своем отчете о блокаде, «всем, от птичьего корма до самой канарейки».

Они соскоблили обои и съели клейстер, который якобы был сделан из картофеля. Такую же пасту они извлекали из переплетов или пили прямо из баночки с клеем. Они варили кожаные ремни и портфели, чтобы сделать из них съедобное желе, а также собирали и мариновали травы и сорняки.

Они ели кошек и собак, вазелин и губную помаду, специи и лекарства, шубы и кожаные шапки. Некоторые пекли блины с пудрой для лица; другие жевали закопченный кристаллизованный сахар, выкопанный из-под сахарных складов, снесенных немецкими зажигательными бомбами.

Историки зафиксировали 22 различных блюда из свиной кожи и собрали меню из столовых военных заводов, где выбор варьировался от супа из листьев папоротника до пюре из крапивы и молочно-творожных блинов.

Ученые Института витаминов разработали пищевые добавки, извлекая витамин С из сосновых иголок. Они подметали чердаки и вентиляционные шахты табачных фабрик на предмет табачной пыли, содержащей витамин В9.0003

В лаборатории, где работала Зинаида Игнатович, для исследования выращивали бактерии на среде с мясно-бульонной основой.

«У нас был большой запас (этого носителя). Это спасло многих наших сотрудников», — сказал Игнатович в рассказе Гранина и Адамовича. «Раньше я набирал полный стакан, когда приходил на работу, тогда весь персонал садился вокруг, и я давал каждому по столовой ложке».

Голод исказил и убил коллегу Игнатович, человека, которого она уважала: «По утрам он всегда был первым за столом. И как лихорадочно блестели его глаза, когда они следили за этой ложкой! Вы чувствовали, что все его мысли были сосредоточены на этом».

Блокадники , как называют выживших, номер 400000. Из них 125 000 были подростками и старше во время осады. Сегодня многие снова голодают.

Просковия Романова была подростком, когда началась блокада, и хорошо помнит, как бродила по улицам города в поисках помощи больному отцу (он позже умер), ползала по полусъеденным трупам и уворачивалась от немецких бомб. Сегодня 69-летняя учительница иностранных языков на пенсии живет на ежемесячную пенсию в 36 553 рубля (около 22 долларов). Она покупает хлеб, картошку, подсолнечное масло и макароны. Ничего больше.

«Я не покупаю чай. Чай дорогой. У нас есть старый магазин чая, который я построил много лет назад. Я не покупаю яблоки. Я не покупаю апельсины, — сказала она.

Романова награждена медалью «За оборону Ленинграда», но ее лиловой вязаной шапке уже 10 лет, розовому платку — почти 20. Последний раз она была в ресторане в 1962 году.

Софья Борисова, пенсионерка, 69 лет Армейский капрал, помнит, что лежал в постели во время блокады почти мертвым.