Содержание

рассказываем об их домах и быте

О домах и быте жителей староверческих деревень на берегу Енисея и в тайге — в репортаже Веры Луньковой

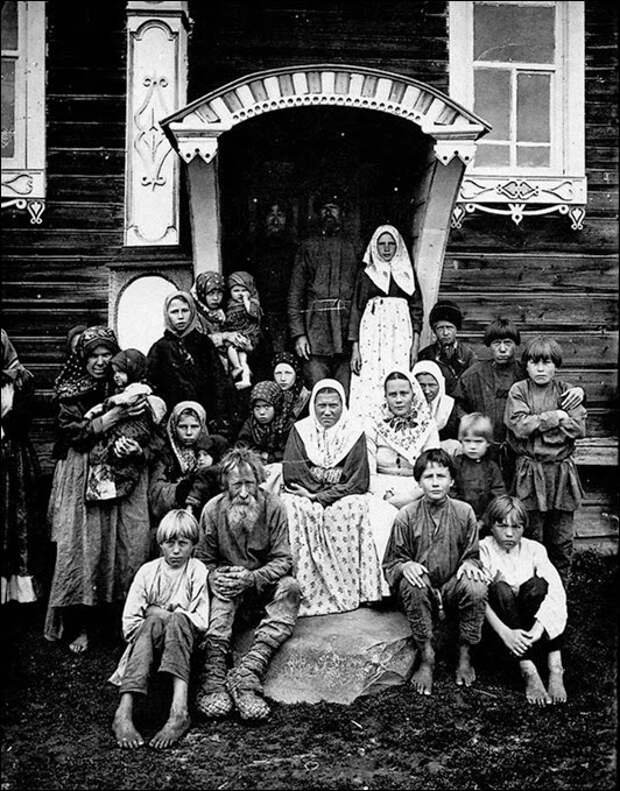

Дети в селе Ярцево

(Фото: Андрей Картавцев)

На берегах реки Енисей в Сибири сегодня проживает несколько тысяч старообрядцев. Они селятся не только в глухих скитах, но и в многолюдных селах. Одним из таких населенных пунктов является село Ярцево Енисейского района Красноярского края с населением около 2 тыс. человек.

Многие старообрядцы, живущие здесь, отказываются от паспортов, регистрации, пенсии и различных пособий. Они объясняют это господством антихриста в современной России и нежеланием связываться с государством. В их домах нет телевизоров, микроволновых печей и Wi-Fi, под запретом алкоголь и сигареты, а стиральной машиной разрешено пользоваться только с благословения наставника.

Попасть в деревню крайне сложно, да и незваным гостям здесь не очень рады. Мне удалось добраться сюда по реке вместе с экспедицией в рамках круиза на лайнере «Максим Горький 5*», который курсирует по Енисею и делает остановки в самых диких местах Сибири. Местные жители могут покинуть деревню только на лодках и изредка прилетающих сюда вертолетах.

Мне удалось добраться сюда по реке вместе с экспедицией в рамках круиза на лайнере «Максим Горький 5*», который курсирует по Енисею и делает остановки в самых диких местах Сибири. Местные жители могут покинуть деревню только на лодках и изредка прилетающих сюда вертолетах.

adv.rbc.ru

Видеозарисовка: Как живут в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края

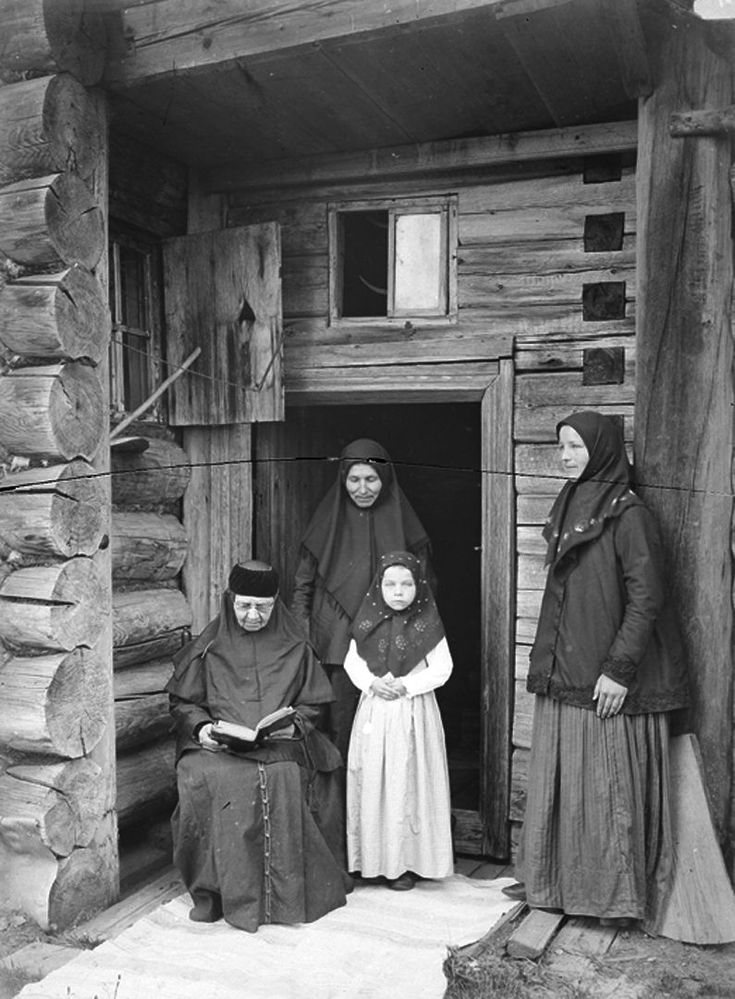

Как выглядит деревня староверов

В Ярцево у меня создалось ощущение, что я попала в деревню из старого фильма. Однако все здесь перемешалось — женщины в длинных сарафанах и платках, как из русской сказки, модно одетые подростки, старые дома с ажурными окнами, «жигули», советские мотоциклы, старинные деревянные лодки, индюки, куры и огромное количество бегающих без присмотра детей. Я не увидела здесь ни одного полицейского, на всю деревню один врач, но подавляющая часть старообрядцев не признает местную медицину и отказывается пить лекарства. В центре села — четырехэтажная школа и православный храм, неподалеку от которого община староверов строит свой собор.

Дом староверов

(Фото: Андрей Картавцев)

Большинство старообрядцев в Ярцево живут в кирпичных домах или срубах. Мирских в свои дома они не пускают. Мне удалось пообщаться с семьей староверов из семи человек, которые разрешили посмотреть, как выглядит одна из комнат в их доме и участок. Они ведут более современный образ жизни, чем старшее поколение, — мужчины не носят бороду и даже ездят на автомобиле.

Лодки для ловли рыбы

(Фото: Андрей Картавцев)

«Дом мы купили сразу же, когда переехали сюда из Ангары в Иркутской области. Жизнь здесь спокойная, размеренная. Однако многие местные, наоборот, уезжают в поисках работы в другие города. Говорят, здесь раньше было много предприятий. Мы живем за счет своего хозяйства — вся семья работает на огороде. На Енисее легко поймать самую разную рыбу — щук, осетров, карасей, пелядь. Нам здесь нравится. Сейчас еще и собор строят, можно будет всем вместе молиться», — рассказал отец семейства Сергей.

На Енисее легко поймать самую разную рыбу — щук, осетров, карасей, пелядь. Нам здесь нравится. Сейчас еще и собор строят, можно будет всем вместе молиться», — рассказал отец семейства Сергей.

Дом староверов

(Фото: Андрей Картавцев)

В комнате, которую показала семья, — принадлежности для охоты и рыбалки, прялка и множество книг, в том числе старинных, для молитв, которые передаются из поколения в поколение. На стенах висит праздничная молитвенная одежда для служб — кафтан, азям, сарафан, платок и пляс. «Женщина после замужества должна носить такую одежду не только на молитвы, но и в обыденной жизни. Голова обязательно должна быть покрыта двумя платками», — рассказал Сергей. Он уточнил, что одежду в основном принято шить самим, но ткани иногда покупают в магазинах.

Здесь староверы шьют свою одежду, однако у многих уже есть швейные машинки

(Фото: Андрей Картавцев)

Староверы рассказали, что у большинства жителей деревни в домах есть печи и даже разрешены духовки. В каждой комнате — красный угол с иконами для молитвы, которую совершают не меньше пяти раз в день. Иконы староверов отличаются от православных — они выполнены из меди или бронзы. Телевизоров, компьютеров, микроволновых печей и другой техники здесь не найти. Однако по благословению наставника пожилые люди могут использовать стиральные машины.

В каждой комнате — красный угол с иконами для молитвы, которую совершают не меньше пяти раз в день. Иконы староверов отличаются от православных — они выполнены из меди или бронзы. Телевизоров, компьютеров, микроволновых печей и другой техники здесь не найти. Однако по благословению наставника пожилые люди могут использовать стиральные машины.

Мальчик помогает маме плести обереги

(Фото: Андрей Картавцев)

Комнат, как правило, не меньше трех, ведь семьи здесь большие. Помимо дома, на каждом участке есть баня и хозяйственные постройки. Старообрядцы объяснили, что живут за счет сельского хозяйства — выращивают овощи и фрукты, разводят кур, коров, коз, поросят, пчел. Запасов хватает, чтобы пережить суровые сибирские морозы. Часть продуктов они продают, однако оплата разрешена только наличными. Кредитные карты, по их мнению, также являются изобретением антихриста.

Грядка

(Фото: Андрей Картавцев)

Во дворе я поговорила с Петром, сыном Сергея. Ему 9 лет. Вот его рассказ:

— Семь лет назад мы c родителями и пятью братьями переехали в Ярцево из Ангары. Купили у местных дом из кирпича и дерева. Потом своими силами достроили его и переделали. У нас два этажа, на втором — две спальни, на первом — зал и ванная комната с туалетом. Также есть кухня с печью и духовкой. Телевизора у нас нет, а интернет здесь плохой. Им разрешают крайне редко пользоваться. Если пользоваться часто, то накажут и наложат епитимью.

У нас во всех комнатах красные углы, где мы молимся перед сном и едой. Есть также специальное место для хранения книг, которые достались по наследству от предков. Обычно при пожаре в доме все спасают деньги и документы, а мы — иконы и книги. Документы для нас не важны.

Родители занимаются сельским хозяйством. У нас три коровы, 11 гусей, петух и две курицы. За домом большой огород, где мы с братьями помогаем родителям после школы. Братья также делают посуду из дерева, а мама шьет нам одежду и плетет обереги. Они у нас являются обязательными, так же как и крест.

У нас три коровы, 11 гусей, петух и две курицы. За домом большой огород, где мы с братьями помогаем родителям после школы. Братья также делают посуду из дерева, а мама шьет нам одежду и плетет обереги. Они у нас являются обязательными, так же как и крест.

Сейчас община строит собор, но, мне кажется, места там для всех маловато. Но в основном мы все равно молимся дома. Когда вырасту, думаю, тоже построю свой дом. У нас, кстати, чтобы получить благословение на женитьбу, нужно обязательно построить или купить свой дом. Уезжать из Ярцево я не хочу, уже привык и завел много хороших друзей. Хотя все больше семей покидают деревню в поисках работы. Когда вырасту, хочу стать дальнобойщиком и путешествовать по России.

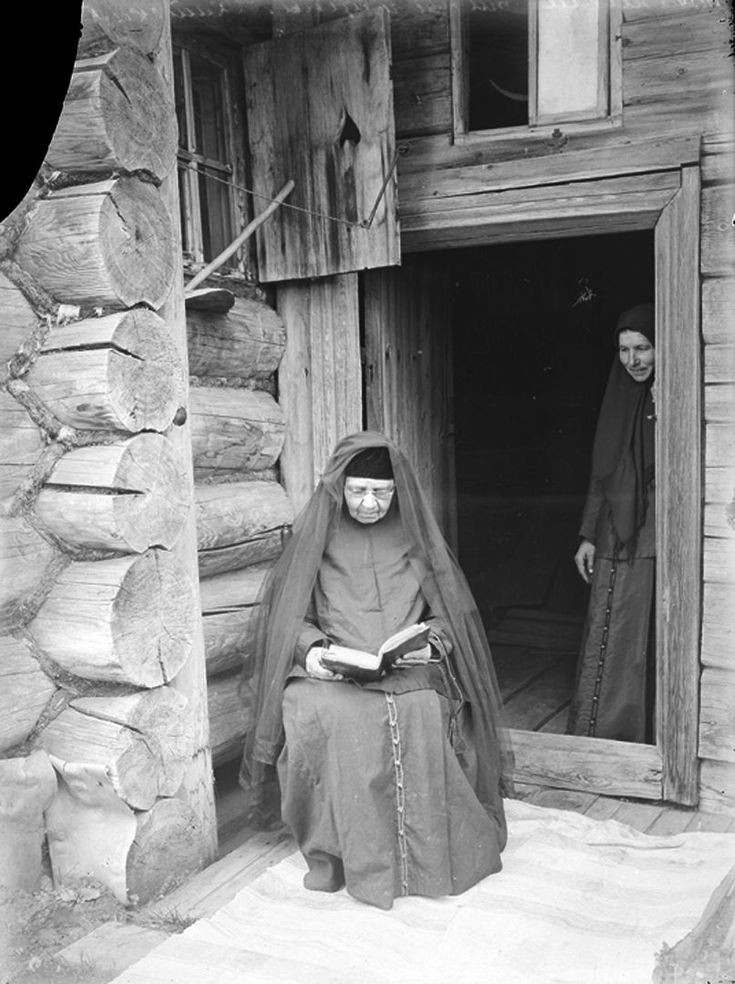

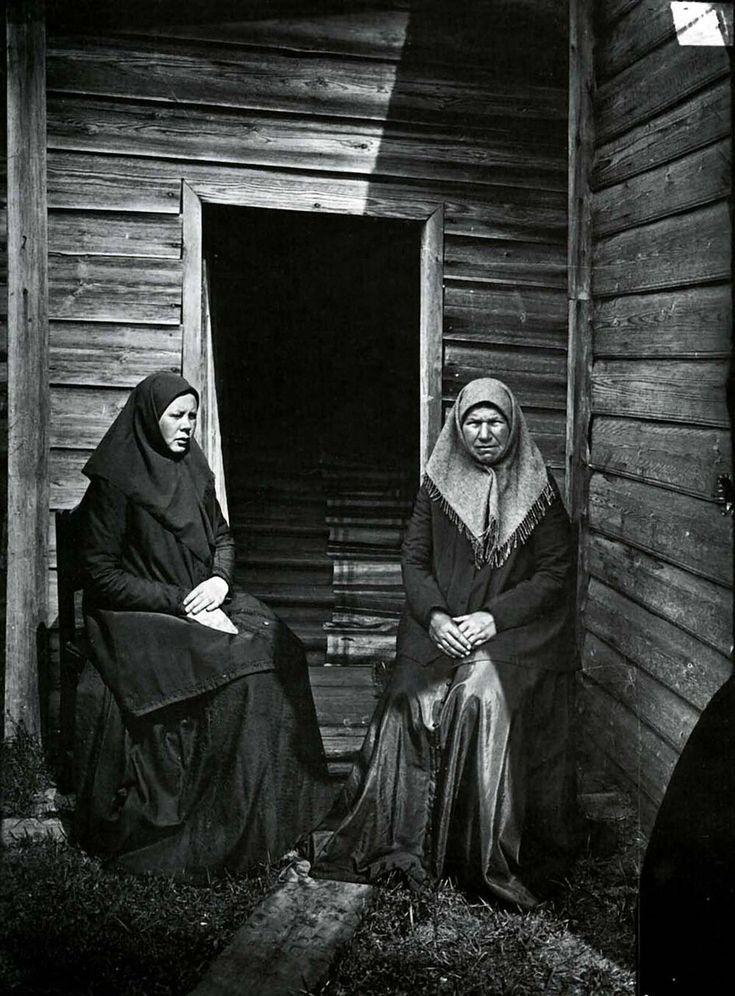

Староверы в скитах

Староверы-отшельники, которые выбирают более строгий уклад жизни, селятся в скитах, ближе к тайге. Их жилища представляют собой небольшие срубы или избы из деревянных досок. Здесь есть лежанка без подушки, стол, стул, книги и красный угол с иконами. Большую часть времени в скитах старообрядцы проводят в молитве. Распорядок строже, чем в монастыре. В некоторых из таких поселений есть тайные выходы на случай гонений, а в домах скрыты чердаки на случай «раскулачиваний».

Большую часть времени в скитах старообрядцы проводят в молитве. Распорядок строже, чем в монастыре. В некоторых из таких поселений есть тайные выходы на случай гонений, а в домах скрыты чердаки на случай «раскулачиваний».

Все скиты закрыты для посещения посторонних. Считается, что некоторые кельи на берегах Енисея объединяют подземные ходы. Связь с миром у скитских староверов происходит через благодетелей. Весной они доставляют отшельникам необходимые продукты питания — рис, пшеницу, соль и сахар.

Пасека

(Фото: Андрей Картавцев)

Особенности быта

Самым главным отличием в быту старообрядцев является особое отношение к кухонным принадлежностям. У каждого члена семьи старовера своя собственная «христианская» — «чистая» — посуда. «Еду, выращенную на собственном огороде и купленную в магазинах, мы едим из разных тарелок. После трапезы каждый сам моет свою посуду и ставит в отдельно отведенное место в шкафу», — рассказал старовер Петя. Он уточнил, что для гостей старообрядцы держат отдельную — мирскую — утварь. При этом если из посуды поел представитель другой религии, ее считают оскверненной и «исправляют», проводя обряд освящения огнем и водой. Также к «поганой» относится вся посуда, которую не покрыли каким-либо предметом.

Он уточнил, что для гостей старообрядцы держат отдельную — мирскую — утварь. При этом если из посуды поел представитель другой религии, ее считают оскверненной и «исправляют», проводя обряд освящения огнем и водой. Также к «поганой» относится вся посуда, которую не покрыли каким-либо предметом.

Вид на село

(Фото: Андрей Картавцев)

Представители старообрядческих течений верят в то, что в воде и продуктах, оставленных открытыми, купаются бесы. Как утверждают старообрядцы, люди, употребившие в пищу соль или воду, в которых «искупались» нечистые, обязательно заболеют. Особенно строго правило, согласно которому следует накрывать любую посуду, действует в вечернее время. Если кто-то из членов семьи нечаянно оставит ведро с водой открытым на всю ночь, то пить ее запрещено. То же самое относится и к любой пище или напитку, который оставили на тарелке или в чашке, не накрыв каким-либо предметом.

10 самых красивых российских деревень и сел, в которые стоит отправиться любителям пейзажей и истории

Путешествия

«Вокруг света» рассказывает о нескольких старинных поселениях в России, которые хранят память о прошлом и достойны внимания любящих историю путешественников. Кроме того, вошедшие в нашу подборку деревни и села считаются одними из самых красивых в стране.

- Фото

- Svetlana Kraiushkina / Alamy via Legion Media

Оригинальные идеи для путешествий по стране и подробные обзоры достопримечательностей ищите на сайте «Вокруг света» по тегу #ОткрываемРоссию.

Архангельская область

Село Пурнема

Село, возникшее в XVI веке, стоит на берегу Онежского залива Белого моря в месте впадения в него реки Пурнема. Долгое время в село можно было попасть только по воде или воздуху, но теперь существует зимник, а также доступная в теплое время года гравийная дорога. Возможно, изолированность поспособствовала сохранению в Пунерме следов поморского быта.

Возможно, изолированность поспособствовала сохранению в Пунерме следов поморского быта.

- Фото

- Sergey Yakovlev / Alamy via Legion Media

Главная достопримечательность села — деревянная Никольская церковь, освященная в 1618 году. Этот храм считается старейшим на побережье Белого моря. Рядом стоит зимняя Рождественская церковь, построенная в середине XIX века. Также в селе сохранился деревянный мост 1928 года, соединяющий две части Пурнемы.

- Фото

- Sergey Yakovlev / Alamy via Legion Media

На высоком речном берегу, с которого открывается живописный вид на заросшую косу и Белое море, приезжие замечают большой деревянный амбар — магазею XIX века. Магазеями на Севере Руси называли общественные склады продуктов. Поморские крестьяне строили их всей деревней, чтобы хранить там соль или зерно. Внизу, ближе к воде кое-где видны бока старых промысловых лодок поморов.

Поморские крестьяне строили их всей деревней, чтобы хранить там соль или зерно. Внизу, ближе к воде кое-где видны бока старых промысловых лодок поморов.

Деревня Турчасово

Деревня Турчасово (официальное название — деревня Посад) стоит на левом берегу реки Онеги, а дорога пролегает вдоль правого берега — чтобы попасть в Турчасово в теплое время года, нужно воспользоваться паромом. Или можно полюбоваться на деревню через реку.

- Фото

- Svetlana Kraiushkina / Alamy via Legion Media

Путешественников в Турчасово привлекает деревянная Преображенская церковь XVIII века, которая стоит на холме и издалека кажется сказочно большой. По пути к ней встречаются покосившиеся избы и двухэтажные деревянные дома. Храм действует и постепенно реставрируется, а с колокольни открывается вид на живописные окрестности.

Деревня Вершинино

Окрестности этой северной деревни, расположенной на полуострове между озерами Долгое и Кенозеро, входят в состав Кенозерского национального парка. В 2016 году возле деревни Вершинино открылся музей «В начале было Слово», посвященный фольклору и быту Кенозерья. В самой деревне есть еще несколько музеев, посвященных истории, предметам обихода и ремеслам Русского Севера.

В 2016 году возле деревни Вершинино открылся музей «В начале было Слово», посвященный фольклору и быту Кенозерья. В самой деревне есть еще несколько музеев, посвященных истории, предметам обихода и ремеслам Русского Севера.

- Фото

- Anna Ivanova / Alamy via Legion Media

Своего рода символом поселения стала часовня Николая Чудотворца, срубленная в XVIII веке на склоне холма. Именно это тихое и красивое место выбрал Андрей Кончаловский для съемок фильма «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Республика Карелия

Деревня Кинерма

Карельская деревня, впервые упоминаемая в источниках XV века, сохранила старинный уклад и целый ансамбль деревянных построек XVIII–XIX вв. Они разбросаны на возвышенности, образуя необычную планировку со Смоленской часовней в центре.

- Фото

- Ricard Altes Molina / Alamy via Legion Media

Местные жители занимаются сельским хозяйством, и готовят для гостей блюда карельской кухни, включая калитки — открытые пирожки из ржаного теста с начинкой. В 2016 году Кинерма вошла в «Ассоциацию самых красивых деревень России», что привлекло большой поток туристов. Ежегодно в Кинерме проводятся праздники и мероприятия на карельском языке.

В 2016 году Кинерма вошла в «Ассоциацию самых красивых деревень России», что привлекло большой поток туристов. Ежегодно в Кинерме проводятся праздники и мероприятия на карельском языке.

Ленинградская область

Село Старая Ладога

Бывшее когда-то городом поселение было основано в 753 году на месте впадения реки Ладожки в Волхов, а сейчас носит титул «древней столицы Северной Руси». Находившийся на оживленном торговом пути город стал центром взаимного проникновения славянской и скандинавской культур.

- Фото

- Zoonar GmbH / Alamy via Legion Media

В музее, расположенном внутри красивой и отреставрированной Староладожской крепости, представлены вещи из курганных могильников: украшения, подвески с руническими надписями, резные деревянные скульптуры с образами персонажей саг и скандинавских мифов.

Вологодская область

Село Ферапонтово

В число основных достопримечательностей Вологодской области входят Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Последний был основан в конце XIV века и славится хорошо сохранившимися фресками иконописца Дионисия, созданными в XV–XVI вв. В 2000 году монастырь вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Последний был основан в конце XIV века и славится хорошо сохранившимися фресками иконописца Дионисия, созданными в XV–XVI вв. В 2000 году монастырь вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

- Фото

- Alexei Fateev / Alamy via Legion Media

При монастыре выросло небольшое село, которое местные жители стараются сохранить в историческом виде, поддерживая дух русской глубинки.

Новгородская область

Деревня Коростынь

Основанная на берегу озера Ильмень деревня Коростынь известна с 1471 года — тогда здесь был заключен Коростынский мир, фактически положивший конец Московско-новгородской войне, а вместе с ней и независимости Новгородской республики. Сегодня из деревни открывается живописный вид на озеро.

- Фото ru» data-v-0588da82=»»>Sergei Afanasev/Shutterstock/Fotodom.ru

В Коростыне есть интересный памятник архитектуры XIX века — Путевой дворец, построенный для императора Александра I архитектором Василием Стасовым. Впрочем, Александр его так и не увидел — император скончался до завершения строительства. С 2019 года в отреставрированном здании располагается музей художественной культуры.

Псковская область

Деревня Изборск

Деревня, расположенная в 30 километрах от Пскова, упоминается в летописи в 862 году, когда были призваны княжить на Руси Рюрик в Новгород, Синеус в Белоозеро, и Трувор в Изборск. На древнем кладбище среди каменных крестов самый высокий называют Труворовым и считают могилой варяжского князя.

В значительной степени отреставрированная каменная Изборская крепость XVI века с шестью башнями была свидетелем исторических событий, а ныне доступна для посещения как музейный объект.

- Фото

- Yulia Babkina / Alamy via Legion Media

Жеравья (Журавлиная) гора, на которой стоит крепость, изображена на гербе деревни вместе с тремя журавлями. В числе других достопримечательностей Изборска стоит упомянуть красивую Никольскую церковь и расположенные возле деревни Словенские ключи, считающиеся православной святыней.

В числе других достопримечательностей Изборска стоит упомянуть красивую Никольскую церковь и расположенные возле деревни Словенские ключи, считающиеся православной святыней.

Республика Бурятия

Село Тарбагатай

Одно из самых больших и известных старообрядческих сел Забайкалья, расположено примерно в 65 километрах от Улан-Удэ. Сюда в XVIII веке переселили старообрядцев, изгнанных из родных мест в результате раздела Речи Посполитой. Семейские, как их называли, потому что они переезжали в Забайкалье целыми семьями, заселили эти глухие края и смогли сохранить свои обычаи и веру.

- Фото

- mauritius images GmbH / Alamy via Legion Media

Вдоль прямых улиц Тарбагатая стоят бревенчатые одноэтажные дома с расписными ставнями. Жители села ходят в старообрядческую церковь и справляют традиционные праздники. В Музее истории и культуры староверов хранятся вещи первых переселенцев.

Улус Ярикта

Улус или село Ярикта находится у подножья Баргузинского хребта, примерно в 40 километрах от села Баргузин. Глядя на дацан на фоне снежной вершины, невольно ощущаешь священный трепет. В 2005 году ламы обнаружили в улусе «нерукотворный» лик богини Янжимы, которая покровительствует искусству, науке и ремеслу. С тех пор в село вырос поток паломников.

От дацана меж гигантских таежных елей ведет живописная экотропа, вдоль которой на стволах повязаны небесно-голубые ленты. В 2018 году село вошло в «Ассоциацию самых красивых деревень России». Его жители продолжают жить народными промыслами: шитьем из овечьей шерсти и кузнечным делом.

Вероника Бонохова

Теги

- путешествия

- Открываем Россию

Сегодня читают

Тест: наденьте шапку и узнайте, какой вы человек

Сложный тест: отгадайте советский фильм по случайному кадру

Задачка для школьников 3 класса, с которой не могут справиться взрослые

Тест: только 2 из 10 человек смогут найти все предметы на картинке

Тест на эрудицию для гениев: всего 5 вопросов

После царского изгнания многовековая секта находит новую жизнь в современной России

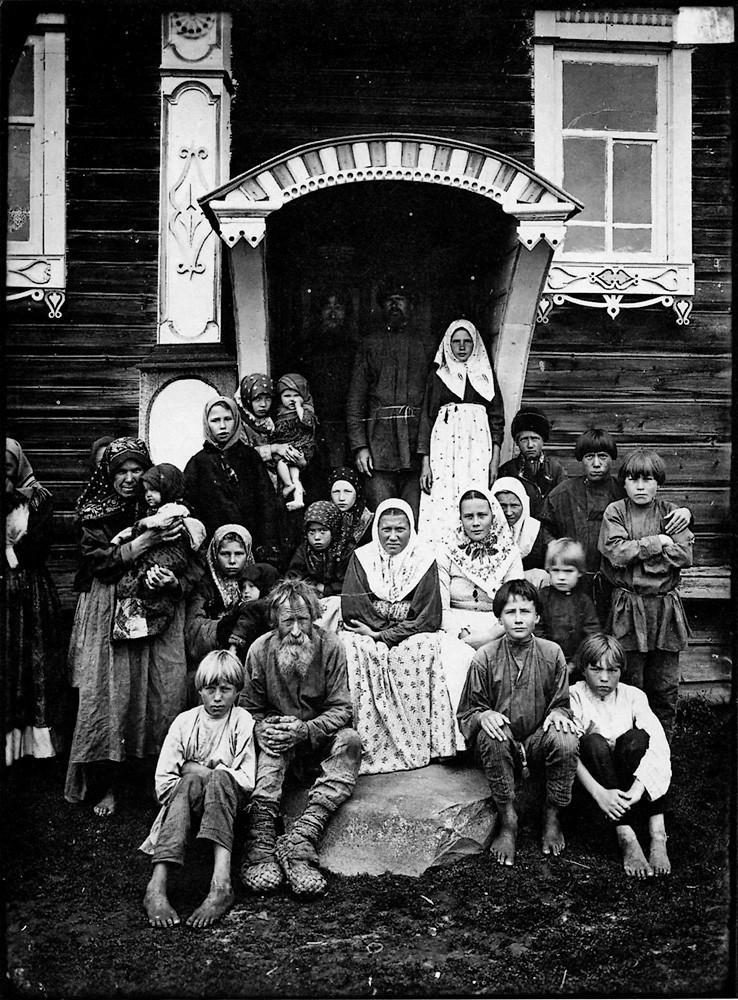

Тарбагатай, Россия, является одной из крупнейших сохранившихся общин старообрядцев, религиозных раскольников, жестоко репрессированных и дважды сосланных царями. Наконец, 250 лет назад они нашли убежище в дебрях Сибири. Они выжили, держась особняком и упорно поддерживая свою веру, которая для постороннего не выглядит слишком уж отличающейся от стандартного русского православия. Семьдесят лет коммунистических репрессий чуть не прикончили их, но они возрождали свои уникальные средневековые традиции и восстанавливали свои некогда разрушенные общины. Большинство старообрядцев могут проследить свою родословную до тех русских, которые отвергли религиозные реформы в 1652 году. Хотя 20 процентов населения Бурятии происходит от первых 40 000 старообрядцев, которые были сосланы сюда, регулярно практикующих старообрядцев сегодня едва ли 10 000, всего с 10 действующими церквями. Преподобный Сергей Палий, священник крошечной церкви Тарбагатая, говорит, что вражды между старообрядцами и Русской православной церковью больше нет. «Наша цель сейчас — сохранить то, что у нас есть, и то, кем мы являемся», — говорит он. «Православная церковь на своем месте; мы в своем».

Наконец, 250 лет назад они нашли убежище в дебрях Сибири. Они выжили, держась особняком и упорно поддерживая свою веру, которая для постороннего не выглядит слишком уж отличающейся от стандартного русского православия. Семьдесят лет коммунистических репрессий чуть не прикончили их, но они возрождали свои уникальные средневековые традиции и восстанавливали свои некогда разрушенные общины. Большинство старообрядцев могут проследить свою родословную до тех русских, которые отвергли религиозные реформы в 1652 году. Хотя 20 процентов населения Бурятии происходит от первых 40 000 старообрядцев, которые были сосланы сюда, регулярно практикующих старообрядцев сегодня едва ли 10 000, всего с 10 действующими церквями. Преподобный Сергей Палий, священник крошечной церкви Тарбагатая, говорит, что вражды между старообрядцами и Русской православной церковью больше нет. «Наша цель сейчас — сохранить то, что у нас есть, и то, кем мы являемся», — говорит он. «Православная церковь на своем месте; мы в своем».

Зачем мы это написали

Звучит как вымысел: религиозная группа, сосланная в Сибирь в 1600-х годах и позже подвергшаяся преследованиям со стороны Советов. Но это история бурятских старообрядцев, которых сейчас снова приветствуют в российском обществе. Четвертая часть из пяти частей.

Этот обширный поселок, расположенный в зеленой горной долине на юге Бурятии, безошибочно является русским местом.

Заметно отличается от близлежащих общин скотоводческих, преимущественно буддийских этнических бурят. Солидный сибирский стиль изба Бревенчатые дома обрамлены большими садовыми участками и грунтовыми улицами, в центре которых стоит небольшая белая христианская церковь. У домов ярко раскрашенные фронтоны и заборы, сады разбиты по-военному ровными рядами, и все выглядит свежеотремонтированным.

Тарбагатай, Россия, является одной из крупнейших сохранившихся общин старообрядцев, религиозных раскольников, жестоко репрессированных и дважды сосланных царями. Наконец, 250 лет назад они нашли убежище в дебрях Сибири. Они выживали, держась особняком, упорно сохраняя свою веру, которая для постороннего не выглядит слишком уж отличающейся от обычного русского православия, и упорно трудясь.

Наконец, 250 лет назад они нашли убежище в дебрях Сибири. Они выживали, держась особняком, упорно сохраняя свою веру, которая для постороннего не выглядит слишком уж отличающейся от обычного русского православия, и упорно трудясь.

Карен Норрис/Персонал

Почему мы это написали

Звучит как вымысел: религиозная группа, сосланная в Сибирь в 1600-х годах, а затем преследуемая Советами. Но это история бурятских старообрядцев, которых сейчас снова приветствуют в российском обществе. Четвертая часть из пяти частей.

Семьдесят лет коммунистических репрессий едва не прикончили их, но после распада Советского Союза они кропотливо возрождали уникальные средневековые традиции молитвы, песни, кухни, одежды и ремесел, которые теперь охраняются ЮНЕСКО как «Нематериальное культурное наследие». ” Они восстанавливают свои некогда разрушенные сообщества. И их снова приветствуют в большом русском сообществе, даже на самом высоком уровне; В прошлом году президент Владимир Путин нанес визит вежливости в старообрядческий духовный центр на Рогожской заставе в Москве, что стало первым жестом примирения со стороны российского лидера за 350 лет.

«Мои предки приехали сюда в 18 веке из нынешней Беларуси. Здесь были одни буряты, климат был свирепый, и первые годы, должно быть, были очень тяжелыми. Они были земледельцами, буряты – скотоводами, поэтому торговали вместе и в основном ладили», – говорит Любовь Пластинина, руководитель Центра старообрядчества, музейного комплекса в Тарбагатае. «Наши предки выбирали места между горами, а открытых степей, где жили и разводили скот буряты, избегали. Они жили раздельно и мало общались. Наши культуры были слишком разными. Но мы справляемся мирно уже 250 лет».

Сосланная царями

Г-жа Пластинина, как и большинство старообрядцев, ведет свою родословную от тех русских, которые отвергли религиозные реформы, начатые патриархом Никоном в 1652 году. Реформы были призваны модернизировать обряды и молитвы Русской православной церкви, приведя их в соответствие с греческой православной материнской церковью. Они включали в себя изменения, которые сегодня могут показаться людям незначительными: замена старого двуперстного крестным знамением на трехперстное; изменение написания имени «Иисус» на русском языке; и изменения в способах крещения, литургических текстах и количестве аллилуйя, которое нужно петь во время служб.

Но тысячи россиян яростно сопротивлялись реформам, называя их делом Антихриста. В ответ они подверглись жестокому преследованию со стороны царской охранки. Объявленные «раскольниками», их лидеры были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены, а многие вообще бежали из России.

Большинство ушло в нынешнюю Беларусь и Польшу, которыми тогда управляло католическое Великое княжество Литовское. Но в следующем столетии Россия расширилась на эти территории на запад, и старообрядцы были снова окружены, на этот раз отправлены в постоянную ссылку в далекую Сибирь. Они были первой из многих последующих волн русских диссидентов, которых постигла такая участь. Некоторые разбежались в разные стороны, и сегодня общины старообрядцев можно найти более чем в 20 странах.

Фред Вейр

Сад растет у типичной бревенчатой избы в Тарбагатае, Россия, старообрядческой деревне с населением около 5000 человек.

«Наши люди везде преуспевают, — говорит Сергей Петров, глава Культурного общества старообрядцев в Улан-Удэ и автор книги по истории секты. «Они образуют тесные сообщества. И они преуспевают по двум причинам: вера и упорный труд».

«Они образуют тесные сообщества. И они преуспевают по двум причинам: вера и упорный труд».

Граждане, решающие проблемы: Совет новому Конгрессу по поводу тупиковой ситуации

В царское время в Сибири старообрядцы в основном были предоставлены сами себе. Отстраненные от государственной службы, они стали купцами, ремесленниками и земледельцами. Но большевистская революция принесла новую волну репрессий. До этого на территории современной Бурятии существовала 81 старообрядческая церковь. Все они впоследствии были уничтожены, а многие священнослужители и непоколебимые верующие исчезли в последовательных волнах советских преследований. Советский молот одинаково обрушился на все религии, ликвидировав многие православные церкви и буддийские дацанов (храмовых комплексов).

Хотя целых 20 процентов населения Бурятии являются потомками первых 40 000 старообрядцев, которые были сосланы сюда, регулярно практикующих старообрядцев сегодня насчитывается едва 10 000 человек, и всего 10 действующих церквей. Большинство обвиняют советскую эпоху в разрушении их исторической общности.

Большинство обвиняют советскую эпоху в разрушении их исторической общности.

«Сильные верующие были схвачены, заключены в тюрьму и расстреляны советской полицией, — говорит г-н Петров. «Многие просто отошли от веры. Сейчас происходит пробуждение, но оно очень медленное и трудное».

Возвращение в лоно России?

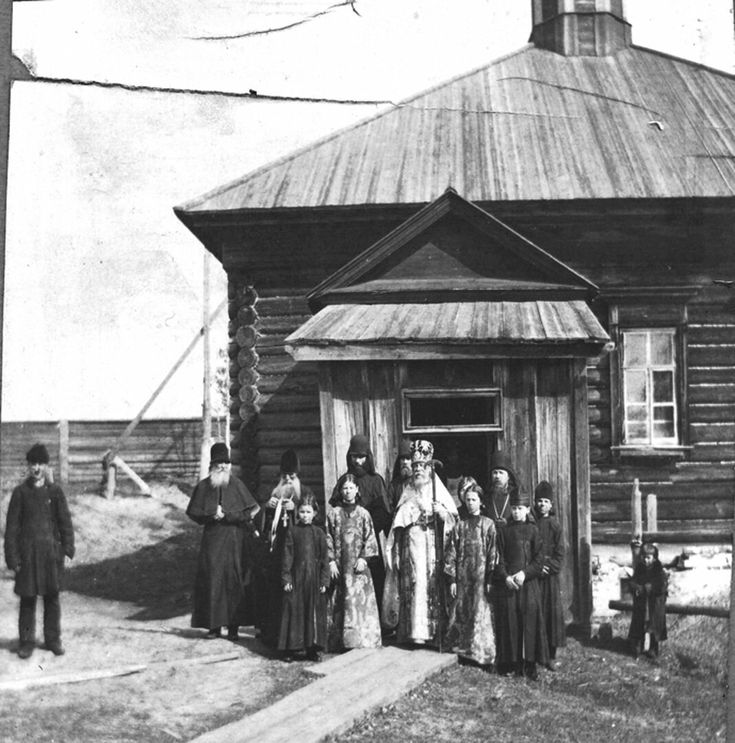

Преподобный Сергий Палий — священник крошечной Крестовождвиженской церкви Тарбагатая, одной из первых старообрядческих церквей, восстановленных после распада СССР. Обычным июньским днем он увлеченно беседует с группой русских туристов, которые интенсивно расспрашивают его о нюансах между православной верой, с которой они знакомы, и верованиями и обычаями старообрядцев. Они кажутся любопытными, даже очарованными и не в последнюю очередь недружелюбными. Выходя из маленькой церкви, многие кладут пожертвования в ящик для сбора.

Валерий Мельников/Sputnik/AP

Преподобный Сергей Палий, священник крошечной церкви в Тарбагатае, Россия, показывает религиозный фолиант.

Отец Сергий, который служит священником около 25 лет, говорит, что вражды между церквями больше нет.

«У нас нет отношений с Православной Церковью. Народ нашел покой и безопасность в Сибири, хотя правящая церковь продолжала преследовать нас. Нам разрешили платить налоги и служить в армии [в добольшевистское время]. Вот и все», — говорит священник. «Наша цель сейчас — сохранить то, что у нас есть, и то, кем мы являемся. Православная церковь на своем месте; мы в своем. Я понятия не имею, что они думают о нас. И это хорошо. Сейчас мы живем очень хорошо».

С момента принятия Михаилом Горбачевым православия в 1988 году, когда отмечалось тысячелетие принятия христианства в России, Кремль приложил серьезные усилия для нормализации отношений государства с религиозными группами. Это очень хорошо сработало для Православной церкви, которая увидела, что большая часть собственности, национализированной большевиками, была возвращена ей, и получила огромный рост своего публичного авторитета и влияния. Три другие конституционно признанные «основополагающие религии» России — ислам, иудаизм и буддизм — в наши дни пользуются определенной степенью официальной поддержки.

Три другие конституционно признанные «основополагающие религии» России — ислам, иудаизм и буддизм — в наши дни пользуются определенной степенью официальной поддержки.

Это не относится к конфессиям, которые считаются иностранцами, такими как баптисты и свидетели Иеговы, которые сталкиваются с открытой враждебностью со стороны православной церкви и продолжающимися репрессиями полиции. Католическая церковь, у которой в течение нескольких лет были аналогичные проблемы в России, похоже, уладила свои разногласия на встрече на Кубе в 2016 году между русским патриархом и папой.

Но, по словам экспертов, старообрядчество рассматривается как местная вера, ответвление русского православия, и поэтому должно быть одобрено политическими властями.

«Путин — прагматичный политик, — говорит Алексей Комбаев, политолог Бурятского государственного университета в Улан-Удэ. «Он согласен с тем, что религиям должно быть позволено свободно развиваться, иначе они уйдут в подполье. Улыбаясь всем им, он укрепляет легитимность государства».

Ежедневно получайте истории, которые

вдохновляют и вдохновляют .

Регистрируясь, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Уже являетесь подписчиком? Войдите, чтобы скрыть рекламу.

Старообрядцы, известные замкнутостью и подозрительностью к посторонним, все чаще открываются для посетителей, говорит Пластинина. Действительно, ее организация, Центр старообрядцев в Тарбагатае, является совместным предприятием местной общины и бурятского правительства.

«Времена меняются очень быстро, и нам нужно приспосабливаться, — говорит она. «Когда я получал высшее образование [в советское время], мы изучали атеизм. К тому времени, когда я закончил, мы изучали сравнительное религиоведение. Одна постоянная вещь во всем этом заключается в том, что мы всегда верили в Бога и поддерживали нашу веру живой».

Русская община 17-го века, живущая на Аляске 21-го века

Этот клан путешествовал из России через Китай, Бразилию и Орегон, чтобы обосноваться на далеком севере, пытаясь избежать модернизации.

Отец Николай говорит, что свечи представляют собой небольшую жертву. Они обходятся прихожанам в доллар, который идет на содержание церкви.

Воскресным днем, посреди холодной зимы, прихожане и семья отца Николая собираются в его гостиной, чтобы отведать рыбного пирога, соленого лосося и шотов Хосе Куэрво 1800 года. Но перед тем, как сесть за стол, они встают, как группа стоит перед иконным уголком, украшенным золотыми изображениями святых покровителей, свечами и старинными русскими украшениями. Они молятся в унисон, распевая старинный славянский распев, прежде чем умолкнуть и перекреститься, поклонившись двенадцать раз.

Клан Якуниных был намного меньше в 1968, когда они начали строить русскую православную деревню под названием Николаевск в изолированном уголке полуострова Кенай на Аляске. Члены старообрядчества — русской православной секты, покинувшей церковь в 1666 году перед лицом церковных реформ, проведенных государством, — прошли более 20 000 миль за пять столетий в поисках идеального места для защиты своих традиций от внешнего мира. влияет.

Члены старообрядчества — русской православной секты, покинувшей церковь в 1666 году перед лицом церковных реформ, проведенных государством, — прошли более 20 000 миль за пять столетий в поисках идеального места для защиты своих традиций от внешнего мира. влияет.

Женщины носят бирюзовые, розовые, красные и фиолетовые атласные платья, все выполненные с одним и тем же базовым дизайном, который покрывает их тела до лодыжек. Замужние женщины покрывают волосы шарфами, которые гармонируют с их яркими платьями. У отца Николая окладистая рыжая борода, доходящая до верхней части его круглого живота, а волосы собраны в хвост, спускающийся по спине поверх традиционной русской рубашки.

Толстощекий младенец дремлет в качалке рядом с сыном отца Николая, Василием Якуниным, который, по мнению большинства, станет следующим священником в общине. Николаевск назначил своего первого священника в 1983 году после столетий жизни без духовенства, что создало раскол, который разделяет общину по сей день.

Василий ссутулился в кожаном кресле, играя в космическую видеоигру на своем iPad, в то время как остальные гости толпятся вокруг обеденного стола, смеясь и раздавая тарелку с пирожными с джемом на десерт. Единственная женщина старше двадцати одного года, которая освобождается от случайных порций текилы, — это Ефросиния Якунина, которая находится на четвертом месяце беременности пятнадцатым внуком отца Якунина.

«Если бы мы перестали верить и перестали ходить в церковь и соблюдать православный образ жизни, — говорит отец Николай, — мы перестали бы существовать».

В путешествии во времени, которое затрагивает некоторые из самых отдаленных уголков земного шара — поколение назад, Орегон, до этого Бразилию, Китай и Сибирь — клан Якуниных выходит из истории как семья в поисках способ жить без компромиссов. Но даже на краю света невозможно вечно сопротивляться переменам.

***

Прежде чем отправиться в эти 20 000-мильные классики по земному шару, старообрядцы почти 200 лет мирно жили в отдаленной части Сибири. Беспорядки начались примерно в 1666 году, когда патриарх Никон, глава церкви, изменил русские православные молитвенники и традиции. «То, что произошло, было навязано людям, понимаете, люди были вынуждены принять это», — говорит отец Николай. — А если бы вообще не было вопросов. Если кто-то поднимал вопрос, его били. Пальцы ему отрезали или что-то в этом роде, языки отрезали.

Беспорядки начались примерно в 1666 году, когда патриарх Никон, глава церкви, изменил русские православные молитвенники и традиции. «То, что произошло, было навязано людям, понимаете, люди были вынуждены принять это», — говорит отец Николай. — А если бы вообще не было вопросов. Если кто-то поднимал вопрос, его били. Пальцы ему отрезали или что-то в этом роде, языки отрезали.

Изменения, внесенные патриархом Никоном, такие как написание имени Иисуса в молитвенниках и количество пальцев, используемых для крестного знамения, кажутся тривиальными, но вызвали сильные волнения. «Нам, современным, это трудно понять, — говорит Джек Коллман, профессор русистики в Стэнфорде. «Но это скорее как у Шекспира, там есть волшебство, есть чистота. Нельзя превратить стихотворение в прозу, не потеряв при этом ее волшебства. А для русского православного мужика… крест… насколько кто-либо знал, это был способ, которым Бог научил их делать это. И [их] отец, дед и предки попали на небеса, потому что они исповедовали веру, которой нас учили», — объясняет он. «Вы не перефразируете Шекспира».

«Вы не перефразируете Шекспира».

Старообрядцы отвергли реформы и патриарха Никона, решив, что власть антихристовая и конец света обязательно грядет. В ответ государство заключало в тюрьму или убивало тех, кто не хотел адаптироваться. Многие старообрядцы либо исповедовали свою веру подпольно, либо переехали в Сибирь, чтобы жить в изоляции. Старообрядцы остались в Сибири на пару столетий, но многие, в том числе семья Якуниных, были вынуждены уехать после коммунистической революции в начале века. «Если бы их оставили одних без угрозы ареста, они бы до сих пор были там. Они бы остались [в Сибири]», — говорит отец Николай о своей семье. Вместо этого «им сообщили, что есть приказ об… аресте моего деда». Семья решила бежать.

Они в спешке покинули свою деревню в Сибири, — вспоминает отец Николай. Они ходили только ночью и время от времени чиркали спичками по компасу. Путешествие проходило посреди зимы. Отец Николай уверен в этом, потому что они перешли замерзшую реку в Маньчжурию.

***

Из всех их остановок по всему миру Китай был местом, которое они называли домом дольше всего. Они жили недалеко от города под названием Харбин до окончания Второй мировой войны, когда закончилась японская оккупация Китая. Они быстро адаптировались к своей новой среде в Китае и зарабатывали на жизнь охотой на лосей ради их рогов, отловом тигрят для зоопарков и убийством тигров-людоедов. «Мой отец за свою жизнь подстрелил 36 тигров», — с улыбкой говорит отец Николай, держа в руках фотографию пятерых бородатых россиян и одного китайца, стоящих над трупом тигра.

Но когда японцы покинули Китай в 1949 году, китайское правительство приказало всем иностранцам покинуть страну. У старообрядцев не было документов, подтверждающих право на жительство. «У нас ничего нет, — вспоминает Акати Калугин, член общины на Аляске. «У нас нет ни книг, ни сертификатов. Мы были как призраки». Калугин не помнит, родился ли он в Китае или в России, хотя большую часть своего детства он помнит в Маньчжурии.

Итак, когда Китай дал всем иностранцам пять лет на выезд из страны, у старообрядцев был выбор: вернуться в Россию, где их накажут как дезертиров из коммунистической России, или попытать счастья в другой стране. Вернувшихся в Россию немедленно арестовывали и отправляли в тюрьму.

«Моего отца забрали, когда мне было два года», — говорит Калугин, вспоминая время, когда, по словам сообщества, советская армия перешла на китайскую территорию, чтобы арестовать старообрядцев. «Они погрузили их в поезд и увезли обратно в Россию». Калугин не видел отца снова пятьдесят лет, когда они воссоединились на Аляске.

***

С началом холодной войны многие страны не приняли религиозных беженцев. Старообрядцы рассеялись по земному шару в Турцию, Аргентину и Австралию, а Якунины и Калугины составили часть группы, отправившейся в Бразилию.

Недалеко от Сан-Паулу семья отца Николая Якунина и Акатий Калугин занимались натуральным хозяйством, живя в трех импровизированных православных деревнях в сельской общине. Хотя Бразилия была первым местом, где они могли свободно исповедовать свою веру, в Южной Америке было трудно зарабатывать на жизнь.

Хотя Бразилия была первым местом, где они могли свободно исповедовать свою веру, в Южной Америке было трудно зарабатывать на жизнь.

«У нас [было] две или три коровы, я думаю. [Мы] доили коров, делали сливки и масло, ходили в город и продавали это. Это было скудное существование», — говорит отец Николай.

Помимо тропического климата, старообрядцам было трудно приспособиться к новому календарю, который диктует, когда у них праздники. «Бразилия находится по другую сторону экватора, поэтому Рождество там в середине лета, — посмеиваясь, говорит отец Николай, — …горячо».

Отцу Николаю было всего девять лет, когда он уехал из Бразилии, но Акати Калугин уже заводила семью. Имея несколько ртов, которые нужно было кормить, ему было трудно зарабатывать на жизнь и содержать свою семью. Однажды его дети играли на улице, когда он услышал их крики. Он выбежал и увидел, что у его маленького сына идет пена изо рта. «Это было в деревне в Бразилии. Он ползал повсюду, видел что-то и хватал это. Дети есть дети», — говорит Калугин. «Змея или скорпион укусила его в рот, всего 3 следа на нижней губе. Вот так я потерял первый».

Дети есть дети», — говорит Калугин. «Змея или скорпион укусила его в рот, всего 3 следа на нижней губе. Вот так я потерял первый».

На этот раз, когда семья Калугиных снова решила переехать, это было сделано не для того, чтобы избежать религиозных преследований, а для улучшения экономических возможностей. В разгар холодной войны тогдашний генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди предложил им убежище. Некоторые старообрядцы поселились в Нью-Джерси, но многие оказались в Вудберне, штат Орегон, в надежде найти место, которое можно навсегда назвать домом.

***

«Брат мне недавно рассказывал, что в первый же день… в Орегоне для них уже была работа», — говорит отец Николай. «Они с папой пошли и поработали. Им в тот же день заплатили наличными. И они пошли и купили мешок муки, мешок картошки. И папа говорит, да, мы можем жить здесь. Мы можем зарабатывать здесь на жизнь. .»

Но всего через несколько лет старейшины начали опасаться, что молодое поколение слишком американизируется, слишком много пьет и тусуется не с той компанией. «Некоторые члены моей семьи стали работать в лесу, занимаясь лесозаготовками и посадкой деревьев, а также работать в разных компаниях», — говорит Акати Калугин. «Тогда мы все поняли, что это не продлится долго [в Орегоне], потому что город начал расти слишком быстро. Пожилые люди поняли, что им нужно уехать куда-нибудь подальше».

«Некоторые члены моей семьи стали работать в лесу, занимаясь лесозаготовками и посадкой деревьев, а также работать в разных компаниях», — говорит Акати Калугин. «Тогда мы все поняли, что это не продлится долго [в Орегоне], потому что город начал расти слишком быстро. Пожилые люди поняли, что им нужно уехать куда-нибудь подальше».

С помощью Фонда Толстого пять семей продолжили миграцию на небольшой участок земли недалеко от Анкор-Пойнт на полуострове Кенай. Первые несколько месяцев они жили в палатках, пока все брались за строительство первых нескольких домов и построек. Вначале община пыталась вести натуральный образ жизни, собирая собственные овощи. Это были ворота в сообщество, которые усиливали самоизоляцию, к которой они стремились.

Пять русских семей переехали на полуостров Кенай, живя в палатках, пока они строили свой географически изолированный поселок Николаевск в период с 1968 по 1970 год. Приемлемые холостяки должны покинуть крошечную деревню в поисках невесты. «С моей женой мы познакомились на вечеринках в Орегоне, — говорит Василий. «Многие из нас, молодых мужчин, которые одиноки, нам нравится ехать в Орегон в поисках невесты, потому что [есть] больше шансов найти женщину, невесту в Орегоне, и у нас есть семья там, так что это сделало это. намного проще».

«С моей женой мы познакомились на вечеринках в Орегоне, — говорит Василий. «Многие из нас, молодых мужчин, которые одиноки, нам нравится ехать в Орегон в поисках невесты, потому что [есть] больше шансов найти женщину, невесту в Орегоне, и у нас есть семья там, так что это сделало это. намного проще».

Благодаря рыболовству и способности к адаптации клан Якуниных комфортно живет на Аляске и может позволить себе большие лодки и грузовики. Хотя Василий Якунин говорит, что его отец и дядя ничего не знали о рыбалке, когда пришли на Аляску, российский рыболовный флот сегодня имеет репутацию агрессивной тактики и самоконтроля. Американцы в близлежащих сообществах могут рассказывать истории о том, как русский флот расставляет сети слишком близко к другим лодкам, игнорирует призывы береговой охраны и отвечает на помощь только в том случае, если она исходит от другого россиянина.

***

Это не значит, что внутри клана не было трещин. Когда в 1970 году на Аляску прибыл род Якуниных, в общине не было священника. Со времен реформы в Русской Православной Церкви они жили без духовенства. «Если вы вернетесь в 1660-е годы и отвергнете официальную церковь, вы не сможете принять новорукоположенных священников, потому что рукополагать их могут только епископы церкви», — говорит профессор Коллман. «И никакие епископы в XVII веке не переходили в старообрядчество». Так что на протяжении столетий, пока старообрядцы путешествовали по земному шару, приспосабливая и сохраняя, все они в целом соглашались с тем, что настоящих священников больше нет.

Со времен реформы в Русской Православной Церкви они жили без духовенства. «Если вы вернетесь в 1660-е годы и отвергнете официальную церковь, вы не сможете принять новорукоположенных священников, потому что рукополагать их могут только епископы церкви», — говорит профессор Коллман. «И никакие епископы в XVII веке не переходили в старообрядчество». Так что на протяжении столетий, пока старообрядцы путешествовали по земному шару, приспосабливая и сохраняя, все они в целом соглашались с тем, что настоящих священников больше нет.

Но с новообретенной свободой в Соединенных Штатах у этой общины были средства на поиски священника, и отец Николай говорит, что они жаждали лидера. В 1983 году они отправились в Румынию, нашли епископа и сочли его достойным рукоположения первого нового священника группы за более чем 300 лет.

«Это вызвало огромные споры, очередной раскол», — говорит отец Николай в их маленьком обществе.

Новый священник и его последователи построили традиционную луковичную церковь через дорогу от более скромной беспоповской церкви в Николаевске, где продолжали собираться те, кто подозревал богохульное рукоположение. В 1985, беспоповская церковь сгорела дотла, не оставив ничего, кроме холма пепла.

В 1985, беспоповская церковь сгорела дотла, не оставив ничего, кроме холма пепла.

Акатий Калугин, принадлежащий к группе безжрецов, каждый раз, рассказывая об инциденте, так оживляется, что начинает терять и без того скользкое владение английским языком. «Говорят, что пожар начался с чердака, из-за электричества. Угадайте, что? Электричества в церкви нет. Как, черт возьми, оно начинается? Электричества не было? ?»

После пожара несколько семей уехали из Николаевска, чтобы образовать новые деревни без священников в еще более изолированных частях Кенайского полуострова. Единственная дорога в Качемак Село — это крутой поворот, который зимой покрыт льдом, а летом — скользкой грязью. «Раньше они приезжали на лодке или вертолете, когда начинали вот эту деревню», — говорит Калугин. Оказавшись в безопасном месте, Качемак Село все еще находится примерно в полумиле вниз по пляжу, прижатому к горе. Зимой куски чистого льда размером с матрас, окрашенные в неоново-голубой цвет, выбрасываются на пляж, загромождая вход в Качемак Село новыми препятствиями.

Единственный способ добраться до одной из расколотых общин без жрецов — спуститься по крутому и опасному повороту, а затем пересечь тонкую полоску ледяного пляжа. Географическая изоляция помогает защитить сообщество от внешнего влияния.

Посторонние не приветствуются в сообществе. Беспоповское село тише и традиционнее Николаевска. На въезде в село рядом на деревьях висят два знака «Вход запрещен». Такое ощущение, что это город-призрак. Здесь нет ни магазинов, ни ресторанов, только школа, молитвенный дом и несколько десятков домов.

«Я думаю, что с точки зрения старообрядцев мир — враждебное место. Их опыт, их история, их «предательство», как они говорят», — говорит Коллман. «Они понятия не имеют, откуда мы пришли, каковы наши идеи, почему они нам могут быть любопытны». Сравнивая их с амишами, Коллманн говорит, что более консервативные общины без священников могут лишить посторонних возможности наблюдать за тем, как они живут.

С некоторых точек зрения это плюс. «По моему мнению, [беспоповская община] гораздо лучше справляется со своей задачей, — говорит Василий Якунин, сын отца Николая, — потому что они не любят чужих вхождений, влияющих на их образ жизни, привносящих больше Английский и тому подобное».

«По моему мнению, [беспоповская община] гораздо лучше справляется со своей задачей, — говорит Василий Якунин, сын отца Николая, — потому что они не любят чужих вхождений, влияющих на их образ жизни, привносящих больше Английский и тому подобное».

***

Хотя Качемак Село и Николаевск сегодня имеют богословские разногласия, они прошли ту же борьбу, пытаясь сохранить старообрядчество и традиционный русский образ жизни. Объединяющим вызовом для обоих является сохранение своих традиций, которые они несли по всему миру.

Но даже в конце пути, на Аляске, когда уже некуда идти, американская культура и модернизация все равно просачиваются. Кажется, что как бы далеко они ни убежали, от будущего им не убежать.

Беа Клаух, тренер женской баскетбольной команды николаевской школы К-12, за двадцать три года работы в школе увидела эти перемены. «Родители больше не отказывают своим девочкам в получении высшего образования, — говорит она. «Они поощряют это. Но проблема в том, что мы отправляем детей учиться, и они уезжают, а иногда и не возвращаются, чтобы построить здесь свои дома. Набор в деревенскую школу постоянно сокращается каждый год».

Но проблема в том, что мы отправляем детей учиться, и они уезжают, а иногда и не возвращаются, чтобы построить здесь свои дома. Набор в деревенскую школу постоянно сокращается каждый год».

Небольшие признаки ассимиляции появились даже на более коротких остановках общины в других частях земного шара, например, в Бразилии. «По-русски фасоль — это фразол , — говорит Василий. — А мы говорим фихон . Это португальское слово, обозначающее бобы». Однако спустя столетие после того, как они покинули Сибирь, многие старообрядцы все еще говорят по-славянски, старому крестьянскому диалекту, которому сотни лет. Церковная служба в Николаевске, длящаяся четыре-пять часов, все еще полностью ведется на славянском языке. И во многих домах старшие говорят только по-славянски, а детей ругают, когда они перескакивают на английский в неправильной обстановке. они могут говорить по-славянски разговорно, это только вопрос времени, когда язык полностью вымрет.0003

В Николаевской начальной школе до сих пор есть урок русского языка. Учительница , Люба Дорвалл, проработавшая там двадцать семь лет, начинала как переводчик для детей, не знавших английского языка. Но сейчас, в 2013 году, Дорваль обучает детей-старообрядцев, не говорящих по-русски. Она заставляет их писать в гроссбухах с крупными линиями, повторять слова, когда она показывает ламинированную карточку перед классом, и петь русские песни в кругу, точно так же, как учитель знакомит с испанским группу американских детсадовцев. Но она говорит, что становится все труднее поддерживать любовь детей к языку.

Учительница , Люба Дорвалл, проработавшая там двадцать семь лет, начинала как переводчик для детей, не знавших английского языка. Но сейчас, в 2013 году, Дорваль обучает детей-старообрядцев, не говорящих по-русски. Она заставляет их писать в гроссбухах с крупными линиями, повторять слова, когда она показывает ламинированную карточку перед классом, и петь русские песни в кругу, точно так же, как учитель знакомит с испанским группу американских детсадовцев. Но она говорит, что становится все труднее поддерживать любовь детей к языку.

«[Я] пытаюсь заинтересовать [детей], заинтересовать их изучением языка и продолжать [это]. У нас есть программа до шестого класса. И на этом она заканчивается.» Дорвалл говорит на ломаном английском. «У нас его нет в старшей школе. Но некоторые из них, например, мои дочери, изучают русский онлайн на Rosetta Stone».

Славянские церковные службы могут быть даже в опасности. «Я смотрю в будущее, может быть, не при жизни, но тот, кто будет священником после меня, должен будет серьезно подумать о том, чтобы включить больше английского языка в богослужения», — говорит отец Николай.

Несмотря на неизбежную угрозу модернизации, Николаевск сохраняет многие свои традиции и находит время для праздника. Каждое 19 декабря деревня чествует своего святого покровителя во время большого общего застолья после пятичасовой церковной службы. Все женщины покрывают головы и носят длинные атласные платья. Дети сидят за собственным столиком в глубине, мальчики-подростки сидят вместе, молодые женщины сидят за одним столом, а у русских женщин постарше есть своя секция. Отец Николай, Василий Якунин и диакон сидят в передней части зала перед красочно украшенным алтарем. Это шумная, праздничная сцена, наполненная болтовней и смехом. В зале становится тихо, когда люди произносят речи, кто по-славянски, кто по-английски. Все лакомятся похлебкой из палтуса и котлетами из лосося, а взрослые запивают все это короной и рюмками водки.

Иногда отец Николай встает и начинает молиться. Весь зал перестает смеяться и есть и встает вместе с ним, поет по-славянски, крестится и кланяется.