Содержание

Храброе сердце фронтовой санитарки | Dagpravda.ru

Долг Родине

Елена Егоровна Зюряева родилась 27 мая 1920 года в Ростовской области. Но жить счастливой семейной жизнью рядом с родителями, братьями и сестрами Лене не довелось. Едва исполнилось ей 18 лет, как их многодетную семью постигла беда: ее мать, три брата и две сестры умерли от голода. Девушка осталась круглой сиротой. При каких обстоятельствах произошли эти трагические события ветеран уточнять не стала, рассказав лишь, что в Махачкалу ее привез на автомобиле один из соседей.

Когда началась Великая Отечественная война, Елена Зюряева без колебаний выразила желание защищать Родину. Направившись в ближайший военкомат, она подала заявление о добровольной отправке на фронт. Работники военкомата не стали препятствовать девушке в ее желании и записали в ряды санитарок. Во время войны во многих госпиталях медицинских сестер катастрофически не хватало. Ежедневно с мест боевых сражений в госпитали поступало огромное количество раненых солдат.

Храбрая санитарка

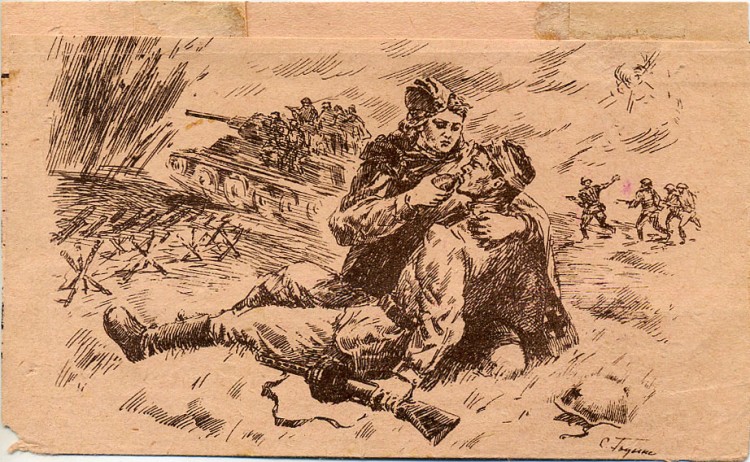

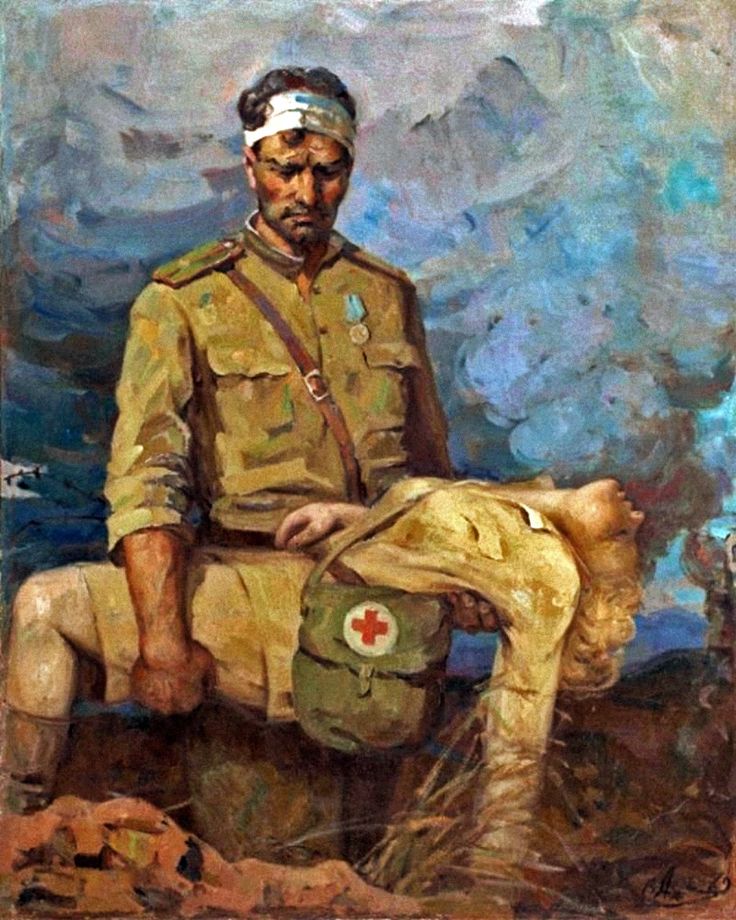

Первое время Елене Егоровне приходилось спасать раненых прямо на поле боя. Зачастую девушка выносила раненых солдат и офицеров из-под огня на своей спине. За самоотверженные действия и отчаянную храбрость она не раз удостаивалась слов благодарности от начальства.

– Во время одного из сражений, проходившего на территории Ростовской области, молодой солдат Красной Армии получил серьезное ранение, из-за которого не мог сдвинуться с места. Тогда я получила приказ от начальника поспешить ему на помощь. Состояние солдата было очень тяжелым, и я, нисколько не колеблясь, попыталась отнести его на своей спине в медицинский пункт. Однако в это время недалеко от нас взорвалась бомба – осколком снаряда меня не только ранило, я также получила контузию. К сожалению, солдату после этого взрыва выжить не удалось.

От полученного ранения я потеряла способность самостоятельно двигаться. На мое счастье, меня вовремя обнаружили другие санитары, забравшие в медпункт. Учитывая тяжесть ранения, меня вскоре перенаправили в военный госпиталь Ростова-на-Дону, – рассказала бывшая фронтовая медсестра.

Учитывая тяжесть ранения, меня вскоре перенаправили в военный госпиталь Ростова-на-Дону, – рассказала бывшая фронтовая медсестра.

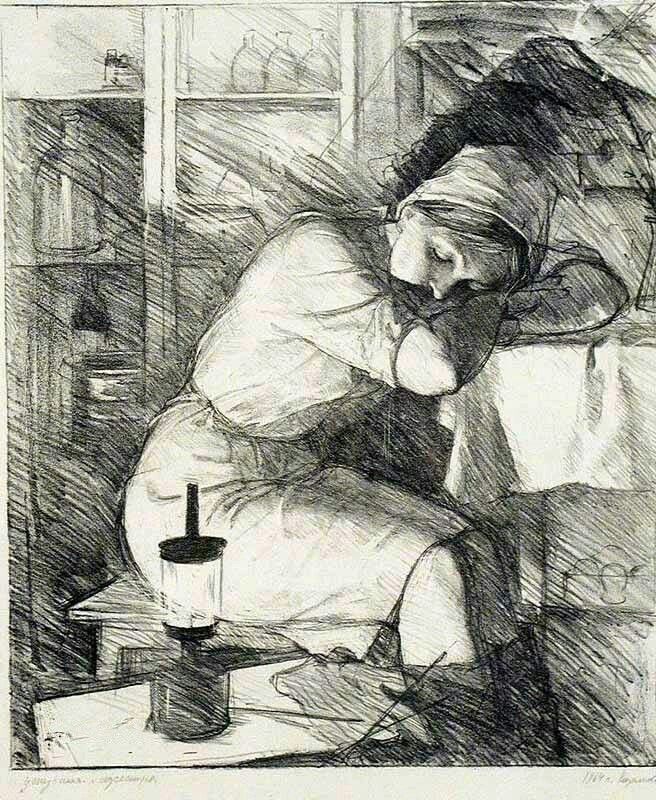

Лечилась Елена Зюряева после полученного ранения очень долго. И всё это время она страдала — не могла смириться с тем, что не в состоянии помогать раненым бойцам на поле битвы. Но и здесь, в военном госпитале, едва ли было легче, чем на фронте: медсестёр не хватало, врачи буквально валились с ног. Поэтому, как только её подлечили, она попросила руководство госпиталя оставить ее на должности санитарки в этом медучреждении. Учитывая недостаток медицинских сестер, главный врач с радостью удовлетворил просьбу молодой девушки, доверив ей уход за тяжелоранеными солдатами.

Тяжелые воспоминания

К сожалению, несмотря на всю заботу и внимание, которые санитары уделяли своим пациентам, десятки молодых солдат-красноармейцев умирали от тяжёлых ран и вызванных ими воспалительных процессов.

– Очень часто на кладбище привозили сразу несколько тел, которые хоронили в одной могиле. Однажды я решила укрыть простыней тело одного из погибших, но увидевший эту картину водитель грузовика пригрозил мне пятью годами лишения свободы. Услышав подобную угрозу, я очень испугалась и спрыгнула в могилу, чтобы стянуть с мертвого тела простыню. Однако шофер не стал ждать, пока я выберусь из места захоронения. Он без зазрения совести завел автомобиль и уехал, оставив меня наедине с мертвыми телами. Вот тогда я испытала неописуемый страх, вспоминать который всегда тяжело, – отметила Елена Егоровна.

Однажды я решила укрыть простыней тело одного из погибших, но увидевший эту картину водитель грузовика пригрозил мне пятью годами лишения свободы. Услышав подобную угрозу, я очень испугалась и спрыгнула в могилу, чтобы стянуть с мертвого тела простыню. Однако шофер не стал ждать, пока я выберусь из места захоронения. Он без зазрения совести завел автомобиль и уехал, оставив меня наедине с мертвыми телами. Вот тогда я испытала неописуемый страх, вспоминать который всегда тяжело, – отметила Елена Егоровна.

Долгожданная победа

9 мая 1945 года Елена Зюряева была, как всегда, на рабочем месте. Когда по радио объявили, что фашистская Германия объявила о безоговорочной капитуляции, радости врачей и пациентов не было конца. Все они со слезами радости на глазах поздравляли друг друга с победой в Великой Отечественной войне. Несмотря на торжество в душе, многие раненые солдаты загрустили, вспоминая боевых товарищей, которые сложили свои головы для достижения этой Великой Победы.

– На своем жизненном пути я встречала много трудностей, видела жестокость и кровь. Иногда у меня опускались руки от незнания, что и как делать, как бороться со всем этим. Но никогда не было мысли уступить свою Родину коварному врагу. Я прекрасно осознавала, что с нами будет, если мы проиграем войну. Я не хотела, чтобы фашисты шагали по моей родной земле, – подчеркнула ветеран.

Иногда у меня опускались руки от незнания, что и как делать, как бороться со всем этим. Но никогда не было мысли уступить свою Родину коварному врагу. Я прекрасно осознавала, что с нами будет, если мы проиграем войну. Я не хотела, чтобы фашисты шагали по моей родной земле, – подчеркнула ветеран.

После демобилизации Елена Егоровна работала в Махачкале санитаркой еще на протяжении 11 лет. После она решила сменить профессию и устроилась работать на местную фабрику.

В настоящее время ветеран Великой Отечественной войны живет одна, но никогда не чувствует себя одинокой: ей помогают неравнодушные люди, соседи, социальные работники и др. Они не только помогают Елене Егоровне с покупкой провизии, уборкой квартиры, но и разговаривают с ней о событиях в России и мире, скрашивая тем самым ее одиночество. Совсем скоро она отметит свое 100-летие, и все, кто знает Елену Егоровну, обещают устроить ей незабываемый праздник.

Как медики спасали жизни в годы Великой Отечественной войны

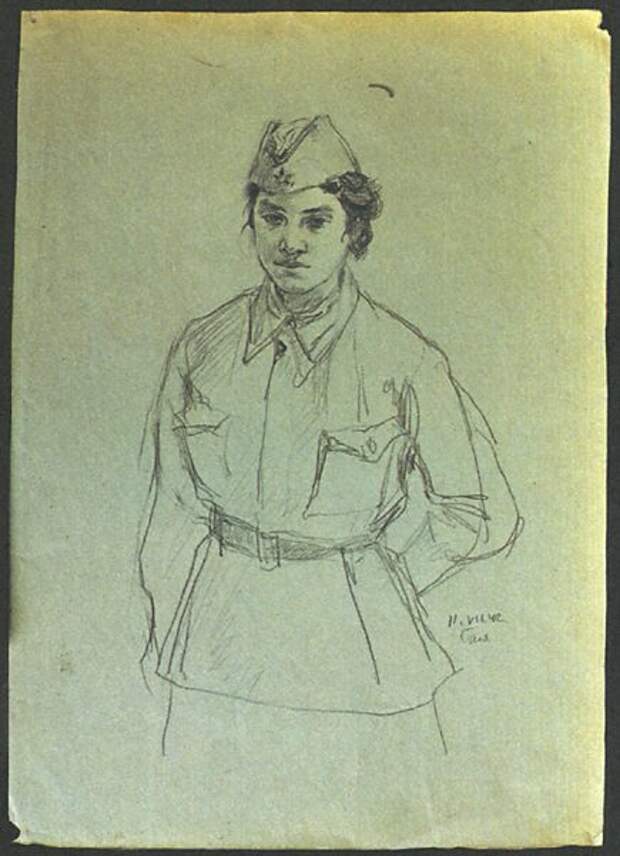

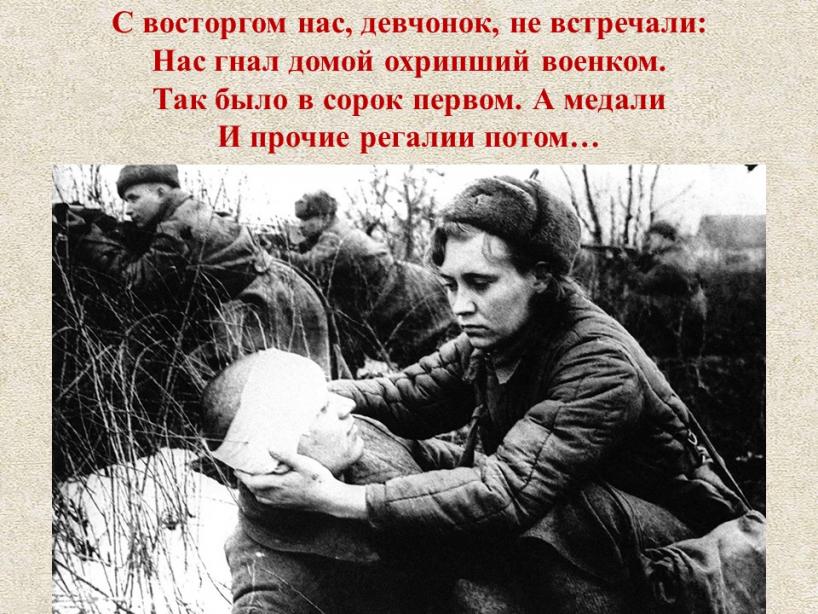

Медсестра Мария Неугасимова: вместе со штурмовой группой брала и удерживала плацдарм на Днепре. Фото: Фотохроника ТАСС

Фото: Фотохроника ТАСС

Мария Кречетова: 90% экспонатов ранее не выставлялись. Изобразительный материл — почти весь. Живопись, рисунки, большинство плакатов. У нас много предметов из частных собраний, их предоставили потомки фронтовых военврачей. И много раритетов предоставили партнеры. Например, Военно-медицинский музей. И в том числе благодаря этому у нас нет новоделов и копий.

Мария Викторовна, вас, наверное, трудно удивить. Но все-таки спрошу: а есть экспонаты, которые лично поразили?

Мария Кречетова: Конечно! Но поясню: я не историк медицины. У этой выставки два куратора: я, хранитель живописи и графики советского периода, и Андрей Владимирович Матвеев, хранитель коллекций оружия XX века. Я отталкивалась от коллекции фронтового рисунка, в частности посвященной госпитальной работе. Конечно, невозможно охватить всю историю военной медицины за годы войны. Наша выставка — это штрихи к портрету и дань памяти военным медикам. А потрясает очень многое. Как может не потрясти судьба Федора Чумакова — врача, ученого и педагога. Он попал в плен к фашистам, выжил, вернулся, написал мемуары. В плену лечил наших бойцов, вел записи. Бумаги не было. Записные книжки делал из «бумажных гробов»: немцы хоронили в бумажных мешках. И на этой же гробовой бумаге Чумаков писал свои стихи…

А потрясает очень многое. Как может не потрясти судьба Федора Чумакова — врача, ученого и педагога. Он попал в плен к фашистам, выжил, вернулся, написал мемуары. В плену лечил наших бойцов, вел записи. Бумаги не было. Записные книжки делал из «бумажных гробов»: немцы хоронили в бумажных мешках. И на этой же гробовой бумаге Чумаков писал свои стихи…

А еще у нас тысячи негативов фронтовых фотокоров.

Кто авторы фото?

Мария Кречетова: В основном снимки Ольги Ландер (во время войны работала в газете «Советский воин»), а также Владимира Гребнева (газеты «Красная звезда» и «Фронтовик») и Якова Рюмкина («Правда»). Многие негативы подписаны. И это сразу оживляет снимок: это не просто «сестричка Н.», а конкретная медсестра, Мария Неугасимова, которая в составе штурмовой группы форсировала Днепр.

То есть это фото без ретуши, не прошедшее военную цензуру?

Мария Кречетова: Конечно, без. 20 снимков выставили, 19 из них никогда широкий зритель не видел. .. И отдельная история: фронтовой рисунок. Если его делали для газеты, то, конечно, выбирали один, парадный. Но художники на фронте делали много рисунков. На некоторых даже адрес семьи бойца. Может, раненый боец просил художника или художницу написать ему домой, прислать родным рисунок. На сайте нашего музея есть раздел «Неизвестный солдат»: pobeda.mediashm.ru. Мы оцифровываем те портреты, надеемся, что откликнутся потомки.

.. И отдельная история: фронтовой рисунок. Если его делали для газеты, то, конечно, выбирали один, парадный. Но художники на фронте делали много рисунков. На некоторых даже адрес семьи бойца. Может, раненый боец просил художника или художницу написать ему домой, прислать родным рисунок. На сайте нашего музея есть раздел «Неизвестный солдат»: pobeda.mediashm.ru. Мы оцифровываем те портреты, надеемся, что откликнутся потомки.

Снимок из мая 1943 года, точное место съемки неизвестно.

Откликаются?

Мария Кречетова: Уже несколько человек. Из Казахстана приезжал молодой человек, Даурен Исаев: «А у вас портрет моего дедушки!» Его предка, Нурбая Исаева, нарисовал Федор Глебов, художник армейской газеты «Боевой призыв». Даурен очень похож на деда, который на фронте потерял руку, после войны работал в колхозе, у него семеро детей, 19 внуков и 25 правнуков.

…А один рисунок мы просто не могли не поместить. Портрет офицера, которого только что убили. Майор Василий Старцев 27 августа 1943 года погиб в бою за станцию Беспаловка, под Харьковом. Без слез смотреть нельзя, на портрете до сих пор его кровь.

Майор Василий Старцев 27 августа 1943 года погиб в бою за станцию Беспаловка, под Харьковом. Без слез смотреть нельзя, на портрете до сих пор его кровь.

Выставка открывается со школьного крыльца. Это символ?

Мария Кречетова: Да, витрина в виде школьного подъезда-крыльца. У нас есть фото: первые месяцы войны, молоденькие девушки, выпускницы 57-й московской школы. Окончили курсы медсестер и изъявили желание служить на фронте. В нашей экспозиции платья и туфельки той эпохи. Но туфли носили 35-36-го размера, а выдали им огромные кирзовые сапоги. Чтобы ноги не вываливались, девчонки наматывали по десять пар портянок.

Я как-то со спасателями на учениях выносил пострадавшего из леса. Оказалось, чтобы вынести мужчину среднего телосложения, нужно от 6 до 8 человек. У многих сил хватало метров на 30-40, просили их подменить. А санитары в одиночку выносили бойцов. Бывало, из горящих танков. В голове не укладывается…

Медаль Луки Крымского — учреждена 19 июня 2020 года, на оборотной стороне: «За верность долгу и силу духа». Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Мария Кречетова: Катюша Михайлова (после войны в замужестве — Демина), санитарка 369-го отдельного батальона морской пехоты, стоя по горло в ледяной воде, поддерживала раненых товарищей. Ее дважды представляли к званию Героя, но… Считали, что таких подвигов совершить не могла. Удивительная судьба: пошла на фронт и, уже будучи главстаршиной, добилась назначения в морскую пехоту. Спасла жизнь тысячам раненых, много раз была в бою, сама уничтожала фашистов. Трижды была ранена. Героя получила только в 1990 году.

У вас есть, в частности, экспозиция о враче-архиепископе Луке. А вы знали, когда готовили эту выставку, что в июне будет указ президента об учреждении медали в его честь — новой государственной награды РФ, которой сейчас награждают медиков, самоотверженно борящихся с нынешней пандемией?

Мария Кречетова: Конечно, нет. Так совпало. Но совпало самым удивительным образом. Готовя выставку, мы не могли знать, что 19 июня президент подпишет указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, специалиста по гнойной хирургии, которого после смерти причислили к лику святых. Экспонаты, рассказывающие об архиепископе Луке, нам предоставил Тамбовский областной краеведческий музей.

Экспонаты, рассказывающие об архиепископе Луке, нам предоставил Тамбовский областной краеведческий музей.

С этой выставкой много чудес, все не расскажу. Лучше приходите — увидите своими глазами.

Уточняющий вопрос

Пуля из сердца

Правильно понимаю: если на выставке вижу носилки и сумку санинструктора, то — с войны? А если экспонат — пуля, то подлинная, которую советский военврач извлек из раненого бойца?

Мария Кречетова: …Да, которую хирург Александр Александрович Вишневский вынимал из сердца раненого. Он оперировал во время войны на сердце. У нас все подлинное.

Экспозиции выставки переносят нас во фронтовые медсанбаты и госпитали Фото: Фотохроника ТАСС

Контакт

Хирург, ученый, писатель, доктор медицинских наук, профессор; доктор богословия, лауреат Сталинской премии, с весны 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в Керчи, в дворянской семье. Упокоился 29 мая 1961 года: его могила стала местом паломничества, где совершаются исцеления. В 1995 году причислен к лику местночтимых святых; с 2000 года — повсеместно почитаем святым.

Упокоился 29 мая 1961 года: его могила стала местом паломничества, где совершаются исцеления. В 1995 году причислен к лику местночтимых святых; с 2000 года — повсеместно почитаем святым.

Конкретно

Экспонаты предоставили

Военно-медицинский музей (Санкт-Петербург), Тамбовский областной краеведческий музей (Мемориальный дом-музей архиепископа Луки), Церковно-археологический кабинет Московской православной духовной академии, московские больницы и медцентры: им. Бакулева, им. Вишневского, им. Боткина, им. Филатова, музей 1-го МГМУ им. Сеченова, Российская медакадемия непрерывного профессионального образования, Российский музей медицины Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, коломенский поисковый отряд «Суворов», фонд академика Углова.

Интересно

Медицинский факт

Три четверти раненых были прооперированы в медсанбатах. Медико-санитарный батальон располагался при штабе дивизии, часто в 6-10 км от передовой.

Полевые хирурги в войну работали по 16 часов в день. При большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна.

При большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна.

Передвижные станции переливания крови создали на всех фронтах. За годы войны 5,5 млн доноров сдали 1,7 млн литров крови. Даже в блокадном Ленинграде сдавали кровь для нужд фронта: 144 тыс. литров, при этом полуголодные люди часто отказывались от компенсации, а на положенные им выплаты приобретали самолеты для эскадрильи «Ленинградский донор».

Основной объем эвакуации раненых с фронта в тыловые госпитали пришелся на военно-санитарные поезда: ими перевезли более 5 млн человек.

Доля женщин среди всех медицинских работников составляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, среди военных хирургов — 43%, медицинских сестер — 100%, санитарных инструкторов и санитарок — 40%.

По приказу Сталина от 23 августа 1941 года предписывалось представлять санитаров и санитаров-носильщиков за вынос:

— 15 человек — к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу»;

— 25 человек — к ордену Красной звезды;

— 40 человек — к ордену Красного Знамени;

— 80 человек — к ордену Ленина.

Раненых с поля боя выносили с оружием.

За войну госпитализировано 22 млн солдат. В строй возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров.

Акценты

Пехота понесла самые тяжелые потери во время Великой Отечественной войны. Впрочем, когда на войне было иначе?

Ну а кто после пехоты? Танкисты? Саперы? Летчики?.. Нет, военные медики!

«Они гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их своими телами, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря нашим врачам более 70% раненых были возвращены в строй», — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин, открывая выставку, посвященную военным медикам в годы Великой Отечественной.

Их крест

Когда мы говорим о потерях военных врачей, конечно, речь идет о процентном соотношении, а не об абсолютных цифрах.

Разобраться в статистике довольно непросто. Военные потери всегда делятся на безвозвратные и санитарные, причем самая сложная ситуация в части последних. Ведь получить ранение или заболеть человек мог несколько раз. По данным, которые «РГ» предоставил замдиректора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев (музей был создан в Москве в ноябре 1942 года, позже переведен в Ленинград; свои экспонаты они собирали, отправляя на передовую бригаду в составе художника, фотографа, модельщика и патологоанатома), безвозвратные потери наших военных медиков составили 84 793 человека. Из них — врачей — 5,3 тыс., среднего медперсонала — 9,2 тыс., санинструкторов — 22,7 тыс. А больше всего погибло санитаров и санитаров-носильщиков — 47,5 тыс.

По данным, которые «РГ» предоставил замдиректора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев (музей был создан в Москве в ноябре 1942 года, позже переведен в Ленинград; свои экспонаты они собирали, отправляя на передовую бригаду в составе художника, фотографа, модельщика и патологоанатома), безвозвратные потери наших военных медиков составили 84 793 человека. Из них — врачей — 5,3 тыс., среднего медперсонала — 9,2 тыс., санинструкторов — 22,7 тыс. А больше всего погибло санитаров и санитаров-носильщиков — 47,5 тыс.

Ираида Степанова с раненым бойцом, 1943 год, 3-й Украинский фронт. В январе 1944-го гвардии старший лейтенант медслужбы Степанова погибнет в бою. Фото: РИА Новости

22 июня 1941 года, когда Германия напала на нас, в Советском Союзе было 472 тыс. дипломированных медработников, в том числе 140 тыс. врачей, из которых 12,4 тыс. носили военную форму.

40% военврачей и 36% больничных коек находились в западной части страны, и наши медики испытали весь ад фашистского блицкрига. Шли бои — медсанбаты и госпитали наполнялись ранеными, эвакуировать которых в тыл было нереально и которых медики не могли бросить. Поэтому погибали и попадали в плен вместе со своими пациентами.

Шли бои — медсанбаты и госпитали наполнялись ранеными, эвакуировать которых в тыл было нереально и которых медики не могли бросить. Поэтому погибали и попадали в плен вместе со своими пациентами.

На 30 июня 1941 года — это всего через неделю после нападения — были разбомблены и захвачены 32 хирургических и 12 инфекционных госпиталей. Не хватало лекарств: фашисты захватили под Минском склад, где было 400 вагонов медикаментов. На Западном и на Юго-Западном фронтах без вести пропало 90% врачей. Потери убитыми среди врачей и среднего медицинского состава в 1941-1942 годах превысили 11,5 тыс. человек, а среди санинструкторов и санитаров — вдвое больше.

О санитарах надо сказать отдельно.

Тяжело раненный боец не может доползти до своих, его надо выносить. О правилах Женевской конвенции «слегка раскаявшиеся» фашисты вспомнили позже: в мемуарах, которые писали после войны и под впечатлением казней своих главарей в Нюрнберге. На поле боя передовые части вермахта и войск СС комплексом вины не страдали: расстреливали все, что двигалось.

И хорошо, если санинструктор и санитар — крепкий парень. Но ведь едва ли не половина — это девушки. Почти подростки.

Впрочем, почему «почти»? Киевлянка Маша Боровиченко в 1941 году окончила курсы медсестер. Приписав годы, в 15 лет явилась в штаб 5-й воздушно-десантной бригады, попросилась санитаркой. Не раз с оружием защищала раненых. Ходила в атаки, вплоть до рукопашных. В 1943-м под Курском закрыла собой раненого офицера. Став Героем Советского Союза. Посмертно.

Ей было 17.

И каково им, хрупким девочкам, было вытаскивать с поля боя здоровенных мужиков. Более того, приказ требовал выносить раненых с их личным оружием. То есть нужно было тащить еще и винтовку Мосина или автомат. Это при том что пистолет-пулемет ППШ со снаряженным магазином — почти 5,5 кг. «Мосинка» на кило легче, но ползти с ней — это мука, она длинная, громоздкая.

Но ползли, выносили, спасали. А потом лечили, выхаживали. И не просто ставили на ноги, а возвращали в строй. В нашей армии в строй вернули 7 из 10 раненых. В германском вермахте — не больше половины.

В германском вермахте — не больше половины.

Остановили эпидемии

Первую помощь раненый красноармеец получал от бойцов санитарного отделения. Их было пятеро, и сначала по штату им полагался один пистолет. В ходе войны все санитары и санитарки получили личное оружие. Они ходили вместе с бойцами в атаку, подрывали танки. Были случаи: отбили взятых в плен своих раненых.

И еще. Известно выражение маршала Рокоссовского о том, что войну выиграли раненые. Но военврачи спасали не только солдат. Они смогли предотвратить не менее страшную беду: были все условия для эпидемий, которые очень быстро могли перерасти в пандемию, как в Первую мировую. Вши, дизентерия, три вида тифа: сыпной, брюшной и возвратный.

Но медики справились: выявили и ликвидировали 50 тысяч очагов сыпного тифа, вылечили 137 тысяч тифозных больных. Обеззараживали дома, устраивали бани для гражданских. Были случаи заражения самих медиков, но такова судьба тех, кто на переднем крае борьбы.

Но они победили.

Как и сегодня. Не случайно один из экспонатов выставки — снаряжение современного врача в инфекционной «красной зоне», борящегося с короновирусом.

Кстати

Звание военврач существовало в РККА с 1935 по 1943 год. Военные медики носили звания: армврач — соответствовал командарму 2 ранга, бригврач — комбриг, дивврач — комдив, корврач — комкор, военврач 1 ранга — полковник, военврач 2 ранга — майор, военврач 3 ранга — капитан, старший военфельдшер — старший лейтенант, военфельдшер — лейтенант. А с 1943 года были введены так называемые персональные воинские звания военно-медицинскому и военно-ветеринарному составу. Фактически такие же, что в РККА, но с прибавлением определения «медицинской службы».

Великая Отечественная война, медсестра катюша

[]

Ваш текущий выбор

Актив(ы)

Ресурсы

модальный-турбо#открытый»

title=»Добавить выделение в лайтбокс»

>

актив—актив-электронная торговля#addSelection»

data-asset—asset-ecommerce-url-value=»/en/cart/add/selection»

title=»Добавить в корзину»

>

Великая Отечественная война, медсестра катюша

{«событие»:»просмотр страницы»,»page_type1″:»каталог»,»page_type2″:»image_page»,»язык»:»en»,»user_logged»:»false»,»user_type»:»электронная торговля», «nl_subscriber»:»false»}

{«event»:»ecommerce_event»,»event_name»:»view_item»,»event_category»:»browse_catalog»,»ecommerce»:{«items»:[{«item_id»:»UIG4955727″,»item_brand»:» прочее»,»item_category»:»фото»,»item_category2″:»не определено_авторское право»,»item_category3″:»стандартный»,»item_category5″:»not_balown»,»item_list_name»:»search_results»,»item_name»:»великая_патриотическая_война_медсестра_катюша» ,»item_variant»:»undefined»}]}}

Весь контентИзображенияВидео

Найдите архив Бриджмена, загрузив изображение.

Перетащите файл сюда или нажмите «Обзор» ниже.

Обратите внимание, что следует загружать только файлы с низким разрешением.

Результаты будут возвращать только точные совпадения.

Любые изображения с наложенным текстом могут не давать точных результатов.

Детали больших изображений будут искать соответствующие им детали.

Выберите свой цвет

Добавьте до 5 цветов и сдвиньте разделители, чтобы настроить композицию

Добавить цветовой блок

Фильтры

Добавьте ключевые слова для уточнения результатов

Введите ключевые слова и нажмите Enter

Поиск

Текст

Заголовок

Художник

Средний

Местонахождение произведения искусства

Права Тип

Стандарт

Премиум

Золото

Год

до

Век

до

Filter regionUnited KingdomGermanyFranceItalyUnited States——————-AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The Democratic Republic Of TheCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-b issauGuyanaHaitiHeard Island And Mcdonald IslandsHoly See (vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsle Of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People’s Republic OfKorea, Republic OfKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, The Former Yugoslav Republic OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldova, Republic OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаостров Святой ЕленыСент-Китт s And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard And Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic OfThailandTimor-lesteTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet Нам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, США, Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве

Сортировать поСамые релевантныеСамые популярныеСамые последниеНомер активаИмя создателя

Размер результатов306090

- Изображение

количество - УИГ4955727

- Название

- Великая Отечественная война, медсестра Катюша

- Средний

- фотография

- Описание

- Фото кредит

- Sovfoto/UIG/Bridgeman Images

Хотите загрузить это изображение сейчас?

1. Использование

Использование

2. Оплатить

3. Резюме

4. Скачать

Персональное использование

£20.00

Презентация

£25.00

Веб-сайт или социальные сети

£30.00

Журналы и журналы

£50.00

Использование книги

£50.00

Для получения более подробной информации посетите страницу часто задаваемых вопросов

Добавить в корзину

Наличие

| Размер [пиксели] | Размер в 300 dpi [мм] | Размер файла [МБ] | Онлайн-покупка | |

|---|---|---|---|---|

| Большой | 2787 × 3500 пикселей | 236 × 296 мм | 1 МБ | |

| Средний | 816 × 1024 пикселей | 69 × 87 мм | 1 МБ |

Плакаты Великой Отечественной войны: оружие победителей

И. Тоидзе, 1941 г.

Тоидзе, 1941 г.

С первых дней Великой Отечественной войны плакатисты включились в борьбу с врагом. Среди военных плакатов, расклеенных на стенах домов 23 июня 1941 года, была работа Кукрыниксов (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов, Николай Соколов) «Беспощадно разобьем и уничтожим врага!», изображающая Гитлера, вероломно нарушающего Договор о ненападении между СССР и Германией.

В борьбе с врагом главным оружием пропаганды стала карикатура. Произведение Виктора Корецкого «Силы наши неисчислимы» вошло в число ярких произведений первых дней войны. Этот плакат, выполненный методом фотомонтажа, призывал к созданию народного ополчения для борьбы с врагом. Художник обратился к символу русского патриотизма: скульптуре Мартоса «Минин и Пожарский», олицетворявшей на плакате Москву и всю страну. Лозунг плаката В. Корецкого стал пророческим: миллионы людей встали на защиту Родины, чтобы отстоять свою свободу и независимость.

Вскоре после этого В. Корецкий создал композицию «Будь героем!» Этот увеличенный в несколько раз плакат был установлен на многих улицах Москвы.

Плакат Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет» стал знаковым произведением, продемонстрировавшим чувство личной ответственности за судьбу своего народа и страны. Портретная индивидуальность героини в сочетании с красным цветом ее одежды, символизирующим советский флаг, придавали творчеству И. Тоидзе необычайную значимость и остроту.

Свою летопись войны Николай Долгоруков открыл сатирическим листком «Так было… Так будет!» напоминая о бесславном поражении Наполеона и сравнив его конец с будущим германского фашизма.

Среди военных листов, выполненных кукрыникскими художниками, особенно запомнился плакат с текстом Самуила Маршака: «Отважно воюем, отчаянно колем, мы внуки Суворова, дети Чапаева». Тема преемственности поколений впервые воплощена в этом плакате: советские воины и народные герои, выдающиеся деятели русской армии.

Художник Дмитрий Моор использовал композицию своего знаменитого плаката времен Гражданской войны «Ты записался добровольцем?» под новым лозунгом: «Чем вы помогли фронту?» Актуальность и эффективность плаката была настолько высока, что он был переиздан в других городах страны с переводом слогана на национальные языки народов СССР.

Содружество художников, писателей и поэтов позволило найти оперативную форму для выполнения малотиражных графических произведений. Мастера графики с первых дней войны стали создавать ежедневные издания, так называемые «Окна ТАСС» по аналогии с «Окнами РОСТа» первых послереволюционных лет, в которых художники Михаил Черемных, Виктор Денис, Активно участвовали Борис Ефимов, Павел Соколов-Скаля, Виктор Иванов и другие.

С первых дней войны в Ленинграде были организованы «Окна ТАСС», представившие первый плакат 24 июня 1941 года. Для размещения ленинградских «Окна ТАСС» нашли место в самом центре города: это были окна бывшего Елисеевского магазина на проспекте 25 Октября (так тогда назывался Невский проспект), затем заложенные мешками с песком и обшитые досками. На этой стене из досок разместили кадры «Из Совинформбюро» и «В последний час», а справа и слева от бюллетеней разместили большие плакаты «Окна ТАСС».

Весной 1942 года Василий Селиванов, художник и корреспондент газеты На страже Родины , возглавил работу в Окнах ТАСС. К нему присоединились художники Владимир Серов, Владимир Гальба, Борис Лев, Петр Магнушевский и Сергей Панкратов.

К нему присоединились художники Владимир Серов, Владимир Гальба, Борис Лев, Петр Магнушевский и Сергей Панкратов.

В. Серов, 1941

Открыть jpg 1 МБ

Художник В. Серов, 1941 г.

Открыть jpg 780 Кб

Первоначально плакаты ленинградских «Окна ТАСС» изготавливались вручную, с использованием трафаретов, и их тираж был весьма ограничен. Однако к 1943 укрепилась полиграфическая база «Окна ТАСС», увеличился тираж плакатов, составивший от трех до шести тысяч экземпляров. Вместе с художниками в работе над изданиями «Окна» активно участвовали поэты Ольга Берггольц, Виссарион Саянов, Борис Тимофеев, Александр Флит, Александр Прокофьев.

В годы войны в Ленинграде широко использовались сатирические листовки под названием «Акционный карандаш» и эмблемой, сочетающей в себе палитру и винтовку с карандашом вместо штыка.

Через день после начала войны был создан первый рисунок «карандаша»; она называлась «Фашизм — враг человечества». Авторами плаката были В. Гальба, И. Йец, В. Курдов, Н. Муратов и Г. Петров. Плакаты «Карандаша действия» поставлялись на фронт, на корабли Балтийского флота, на фабрики, заводы и школы. Используя цветную литографическую печать, художники создали 103 работы, которые разошлись тиражом в два миллиона экземпляров.

Гальба, И. Йец, В. Курдов, Н. Муратов и Г. Петров. Плакаты «Карандаша действия» поставлялись на фронт, на корабли Балтийского флота, на фабрики, заводы и школы. Используя цветную литографическую печать, художники создали 103 работы, которые разошлись тиражом в два миллиона экземпляров.

Плакаты, которые я, один из авторов этих строк, увидел на стенах домов в первые дни войны, сразу стали привлекать внимание яркими красками, броскими узорами, характером исполнения.

«Вот бы дома такой плакат повесить», — подумал я. Отец угадал мои мысли и к концу июня 41-го принес мне плакат, сказав, что такие плакаты расставлены у него на работе, и один из них он успел для меня настрочить. «Я уверен, — продолжал отец, — такие плакаты будут выпускаться постоянно, и, может быть, вам стоит обратить на них внимание и перерисовать в своем альбоме».

На плакате художника Алексея Кокорекина, который мне принес отец, был изображен крабовидный монстр с большими когтями, раздавленный мощным прикладом красного ружья. На белом поле плакатного листа была крупная надпись: «Бей фашистскую гадину!» Я с удовольствием поставил его над столом, где делал домашнее задание.

На белом поле плакатного листа была крупная надпись: «Бей фашистскую гадину!» Я с удовольствием поставил его над столом, где делал домашнее задание.

Была идея приобрести другие плакаты, но сделать это было невозможно: плакаты не продавались в магазинах, а снять их со стен домов не представлялось возможным.

В сентябре 1942 года я, Всеволод Инчик, пошел в пятый класс школы № 239 Октябрьского района, известной как «школа со львами». Однажды нас с одноклассниками отправили в школу по соседству, которая была разрушена и не работала, чтобы забрать учебники, книги для чтения и другие полезные вещи. Войдя туда, я увидел два плаката в холле и еще два в коридоре, ведущем в библиотеку. Я был в состоянии, которое бывает у охотника, увидевшего свою добычу. Но, чтобы не проявлять живого интереса к плакатам, я спросил у сопровождавшего нас завуча: «А плакаты забрать?» Она ответила, что да, это необходимо; они бы нам пригодились.

Плакаты в школе я не оставляла: считала их своими трофеями, которые достала из-под обстрела. Дома я развернул их, четыре плаката первых дней войны, выполненные художниками Д. Шмариновым, В. Серовым, В. Одинцовым, И. Тоидзе. Они были великолепны и легли в основу моей новой коллекции.

Дома я развернул их, четыре плаката первых дней войны, выполненные художниками Д. Шмариновым, В. Серовым, В. Одинцовым, И. Тоидзе. Они были великолепны и легли в основу моей новой коллекции.

С тех пор во мне воспылала страсть коллекционера, и я не упускал возможности пополнить свою коллекцию. Моя комната и коридор нашей большой квартиры начали заполняться новыми плакатами. Некоторые из них я стал копировать в свой альбом.

Теперь могу признаться, что брал плакаты везде, где у меня была такая возможность, будь то в школе или со стен домов, особенно когда плакаты отставали от стен под воздействием ветра и дождя. Я понимал, что меня могут за это наказать, но успокаивал себя, что судьба любого плаката, где бы он ни был размещен, обернется сырой, грязной, рваной, ненужной бумажкой.

А вот еще один случай, когда мне в очередной раз выпал шанс пополнить свою коллекцию плакатов. В конце 19 февраля44, во время легкого снегопада, я возвращался из школы и шел по улице Герцена (ныне Большая Морская) и увидел небольшой плакат на стене, выходящей на здание Ленинградского областного союза художников. Это работа моего любимого художника-карикатуриста Владимира Гальбы, рисунки которого я часто видел в газете Ленинградская правда .

Это работа моего любимого художника-карикатуриста Владимира Гальбы, рисунки которого я часто видел в газете Ленинградская правда .

Я бы не решился снять постер со стены, хотя это и не составило труда, потому что он промок и чуть не свалился со стены. Однако, сделав домашнюю работу, я вспомнил плакат. Ведь у меня в коллекции не было работ Владимира Гальбы, и я никогда не видел их на стенах домов!

Приближался вечер, было темно. В такое время я еще ни разу не выходил из дома один, а погода стояла плохая, шел мокрый и сильный снег. Если бы мама была дома, она бы меня никогда не выпустила. Но я решился и направился к месту, где висел плакат. К сожалению, его уже не было на стене. Стало ясно, что ветер сорвал его. Мокрый снег продолжал падать. Я понял: скорее всего, он лежал где-то на улице, засыпанный снегом. Я не торопился возвращаться домой и стал ходить вдоль стены, разгребая снег ногами. И мои старания не прошли даром! Под снегом я увидел кончик мокрой бумаги. Я слегка потянул за него, и, о радость, это было то, что я искал! Вернувшись домой, я высушил плакат, наклеил его и разгладил утюгом. Потом он стал искать себя. Плакат назывался «Виды грибов Фрица». На нем были изображены фашисты в виде различных грибов. Среди них был подосиновик — Гитлер с вбитым в спину осиновым колом. Фашистские грибы изображались с отвратительными физиономиями, по которым легко можно было отличить шизофреников, маньяков, садистов.

Я слегка потянул за него, и, о радость, это было то, что я искал! Вернувшись домой, я высушил плакат, наклеил его и разгладил утюгом. Потом он стал искать себя. Плакат назывался «Виды грибов Фрица». На нем были изображены фашисты в виде различных грибов. Среди них был подосиновик — Гитлер с вбитым в спину осиновым колом. Фашистские грибы изображались с отвратительными физиономиями, по которым легко можно было отличить шизофреников, маньяков, садистов.

Одноклассники тоже дарили мне плакаты. Однажды мама принесла мне плакат, она работала медсестрой в эвакогоспитале и, убирая комнату, нашла в тумбочке плакат, который боевики собирались использовать в качестве оберточной бумаги. Вручая мне его, она сказала: «Для тебя этот постер будет не только интересен, но и актуален, потому что у тебя проблемы с английским языком». На плакате художница М. Нестерова нарисовала хорошенькую девушку с косичками, сидящую за письменным столом с поднятой рукой. Текст гласил: «Учись хорошо!»

После освобождения Ленинграда от вражеской блокады в городе начались интенсивные восстановительные работы. Многие студенты, в том числе и наш класс, были отправлены в помощь рабочим. Работа была совсем простой. Возле дома № 4 по улице Гоголя (ныне Малая Морская) студенты собрали кирпичи, образовавшие большой завал. Сложили кирпичи на деревянные носилки и отнесли в грузовик, который перевозил обломки стройматериалов. А на заборе, который окружал разрушенный дом, висела афиша. На ней была изображена белокурая миловидная девушка в красном берете и сером комбинезоне. В руках у нее были такие же деревянные носилки, как и у нас, только вместо строительного мусора носилки были загружены новыми кирпичами. Девушка, изображенная художником И. Серебряным, смотрела на нас, как бы призывая помочь ей. Надпись на плакате гласила: «Ну, бери!» Этот один из лучших плакатов ленинградских художников не без помощи школьных друзей тоже оказался в моей коллекции.

Многие студенты, в том числе и наш класс, были отправлены в помощь рабочим. Работа была совсем простой. Возле дома № 4 по улице Гоголя (ныне Малая Морская) студенты собрали кирпичи, образовавшие большой завал. Сложили кирпичи на деревянные носилки и отнесли в грузовик, который перевозил обломки стройматериалов. А на заборе, который окружал разрушенный дом, висела афиша. На ней была изображена белокурая миловидная девушка в красном берете и сером комбинезоне. В руках у нее были такие же деревянные носилки, как и у нас, только вместо строительного мусора носилки были загружены новыми кирпичами. Девушка, изображенная художником И. Серебряным, смотрела на нас, как бы призывая помочь ей. Надпись на плакате гласила: «Ну, бери!» Этот один из лучших плакатов ленинградских художников не без помощи школьных друзей тоже оказался в моей коллекции.

После войны я продолжал собирать плакаты военных лет, но никогда не держал их, что называется, в секрете, а постоянно представлял на выставках — в школах, в книжных магазинах и библиотеках.