Содержание

Храброе сердце фронтовой санитарки | Dagpravda.ru

Долг Родине

Елена Егоровна Зюряева родилась 27 мая 1920 года в Ростовской области. Но жить счастливой семейной жизнью рядом с родителями, братьями и сестрами Лене не довелось. Едва исполнилось ей 18 лет, как их многодетную семью постигла беда: ее мать, три брата и две сестры умерли от голода. Девушка осталась круглой сиротой. При каких обстоятельствах произошли эти трагические события ветеран уточнять не стала, рассказав лишь, что в Махачкалу ее привез на автомобиле один из соседей.

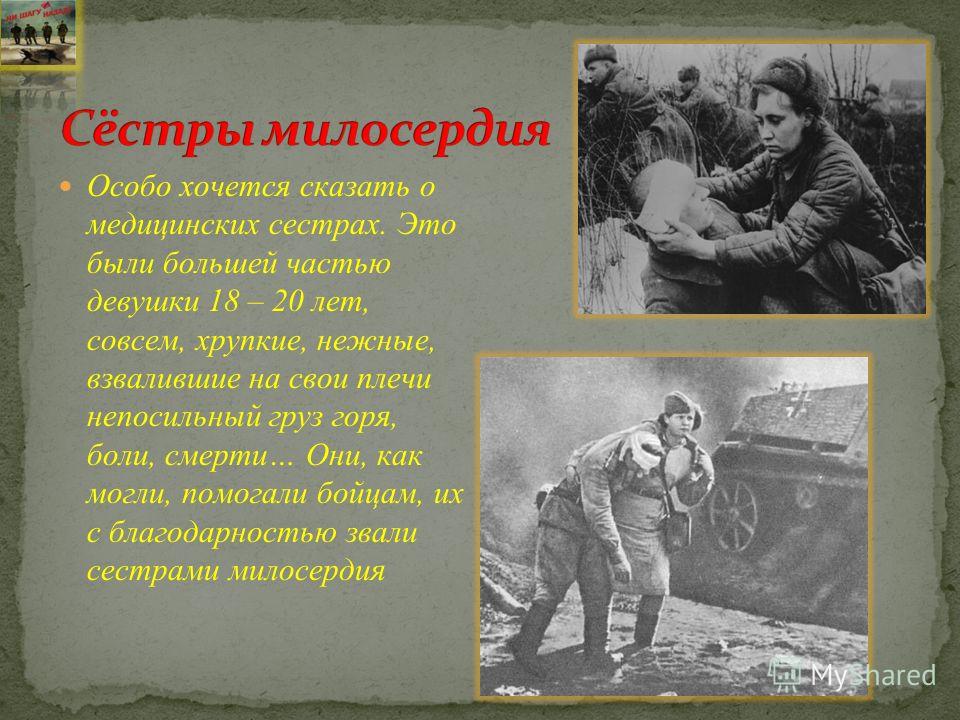

Когда началась Великая Отечественная война, Елена Зюряева без колебаний выразила желание защищать Родину. Направившись в ближайший военкомат, она подала заявление о добровольной отправке на фронт. Работники военкомата не стали препятствовать девушке в ее желании и записали в ряды санитарок. Во время войны во многих госпиталях медицинских сестер катастрофически не хватало. Ежедневно с мест боевых сражений в госпитали поступало огромное количество раненых солдат.

Храбрая санитарка

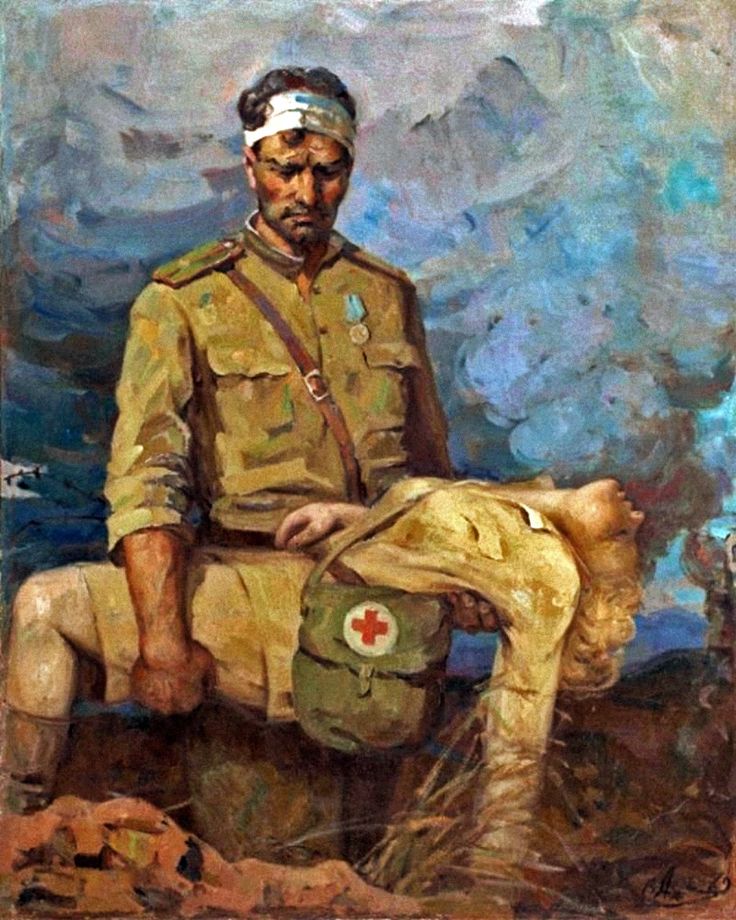

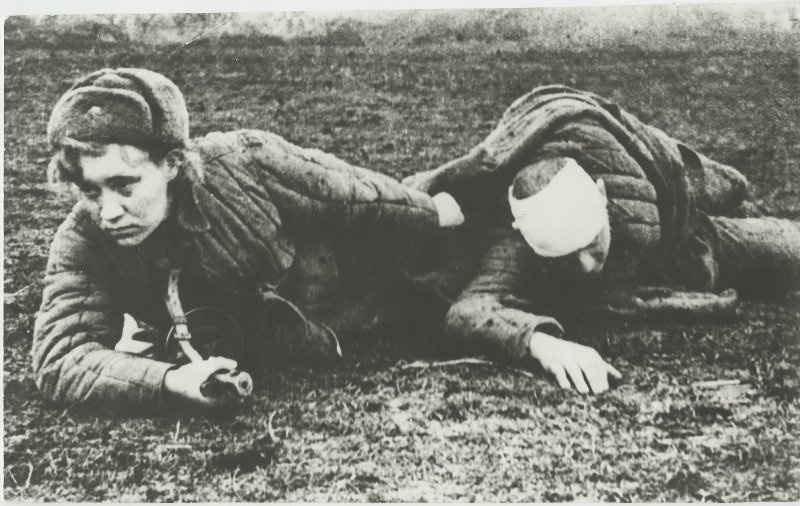

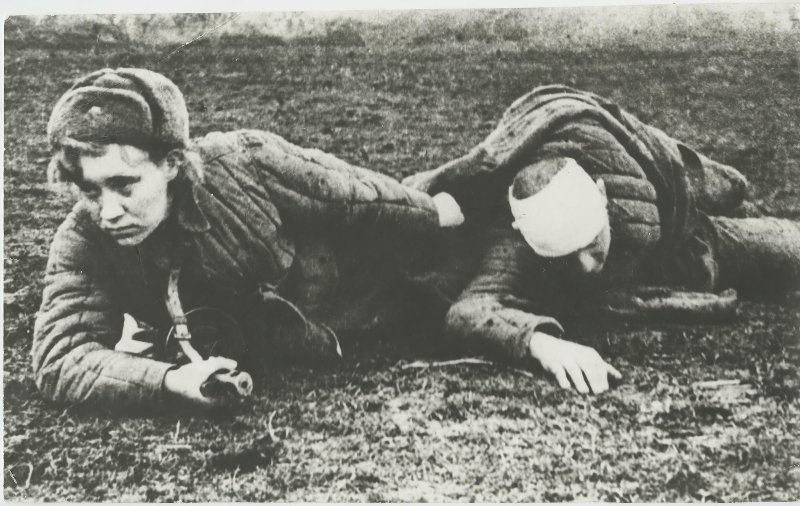

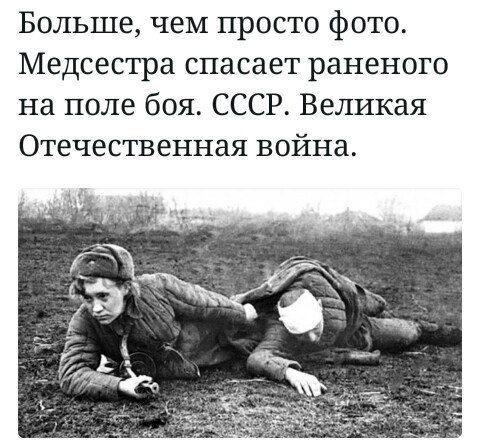

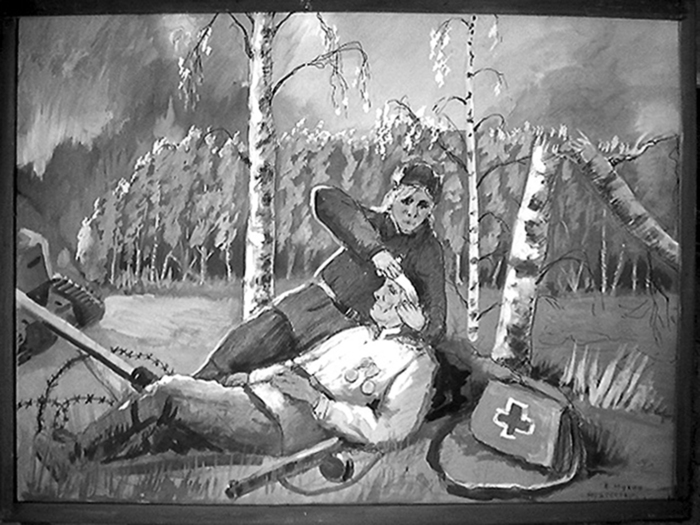

Первое время Елене Егоровне приходилось спасать раненых прямо на поле боя. Зачастую девушка выносила раненых солдат и офицеров из-под огня на своей спине. За самоотверженные действия и отчаянную храбрость она не раз удостаивалась слов благодарности от начальства.

– Во время одного из сражений, проходившего на территории Ростовской области, молодой солдат Красной Армии получил серьезное ранение, из-за которого не мог сдвинуться с места. Тогда я получила приказ от начальника поспешить ему на помощь. Состояние солдата было очень тяжелым, и я, нисколько не колеблясь, попыталась отнести его на своей спине в медицинский пункт. Однако в это время недалеко от нас взорвалась бомба – осколком снаряда меня не только ранило, я также получила контузию. К сожалению, солдату после этого взрыва выжить не удалось.

От полученного ранения я потеряла способность самостоятельно двигаться. На мое счастье, меня вовремя обнаружили другие санитары, забравшие в медпункт. Учитывая тяжесть ранения, меня вскоре перенаправили в военный госпиталь Ростова-на-Дону, – рассказала бывшая фронтовая медсестра.

Учитывая тяжесть ранения, меня вскоре перенаправили в военный госпиталь Ростова-на-Дону, – рассказала бывшая фронтовая медсестра.

Лечилась Елена Зюряева после полученного ранения очень долго. И всё это время она страдала — не могла смириться с тем, что не в состоянии помогать раненым бойцам на поле битвы. Но и здесь, в военном госпитале, едва ли было легче, чем на фронте: медсестёр не хватало, врачи буквально валились с ног. Поэтому, как только её подлечили, она попросила руководство госпиталя оставить ее на должности санитарки в этом медучреждении. Учитывая недостаток медицинских сестер, главный врач с радостью удовлетворил просьбу молодой девушки, доверив ей уход за тяжелоранеными солдатами.

Тяжелые воспоминания

К сожалению, несмотря на всю заботу и внимание, которые санитары уделяли своим пациентам, десятки молодых солдат-красноармейцев умирали от тяжёлых ран и вызванных ими воспалительных процессов.

– Очень часто на кладбище привозили сразу несколько тел, которые хоронили в одной могиле. Однажды я решила укрыть простыней тело одного из погибших, но увидевший эту картину водитель грузовика пригрозил мне пятью годами лишения свободы. Услышав подобную угрозу, я очень испугалась и спрыгнула в могилу, чтобы стянуть с мертвого тела простыню. Однако шофер не стал ждать, пока я выберусь из места захоронения. Он без зазрения совести завел автомобиль и уехал, оставив меня наедине с мертвыми телами. Вот тогда я испытала неописуемый страх, вспоминать который всегда тяжело, – отметила Елена Егоровна.

Однажды я решила укрыть простыней тело одного из погибших, но увидевший эту картину водитель грузовика пригрозил мне пятью годами лишения свободы. Услышав подобную угрозу, я очень испугалась и спрыгнула в могилу, чтобы стянуть с мертвого тела простыню. Однако шофер не стал ждать, пока я выберусь из места захоронения. Он без зазрения совести завел автомобиль и уехал, оставив меня наедине с мертвыми телами. Вот тогда я испытала неописуемый страх, вспоминать который всегда тяжело, – отметила Елена Егоровна.

Долгожданная победа

9 мая 1945 года Елена Зюряева была, как всегда, на рабочем месте. Когда по радио объявили, что фашистская Германия объявила о безоговорочной капитуляции, радости врачей и пациентов не было конца. Все они со слезами радости на глазах поздравляли друг друга с победой в Великой Отечественной войне. Несмотря на торжество в душе, многие раненые солдаты загрустили, вспоминая боевых товарищей, которые сложили свои головы для достижения этой Великой Победы.

– На своем жизненном пути я встречала много трудностей, видела жестокость и кровь. Иногда у меня опускались руки от незнания, что и как делать, как бороться со всем этим. Но никогда не было мысли уступить свою Родину коварному врагу. Я прекрасно осознавала, что с нами будет, если мы проиграем войну. Я не хотела, чтобы фашисты шагали по моей родной земле, – подчеркнула ветеран.

Иногда у меня опускались руки от незнания, что и как делать, как бороться со всем этим. Но никогда не было мысли уступить свою Родину коварному врагу. Я прекрасно осознавала, что с нами будет, если мы проиграем войну. Я не хотела, чтобы фашисты шагали по моей родной земле, – подчеркнула ветеран.

После демобилизации Елена Егоровна работала в Махачкале санитаркой еще на протяжении 11 лет. После она решила сменить профессию и устроилась работать на местную фабрику.

В настоящее время ветеран Великой Отечественной войны живет одна, но никогда не чувствует себя одинокой: ей помогают неравнодушные люди, соседи, социальные работники и др. Они не только помогают Елене Егоровне с покупкой провизии, уборкой квартиры, но и разговаривают с ней о событиях в России и мире, скрашивая тем самым ее одиночество. Совсем скоро она отметит свое 100-летие, и все, кто знает Елену Егоровну, обещают устроить ей незабываемый праздник.

Как медики спасали жизни в годы Великой Отечественной войны

Медсестра Мария Неугасимова: вместе со штурмовой группой брала и удерживала плацдарм на Днепре. Фото: Фотохроника ТАСС

Фото: Фотохроника ТАСС

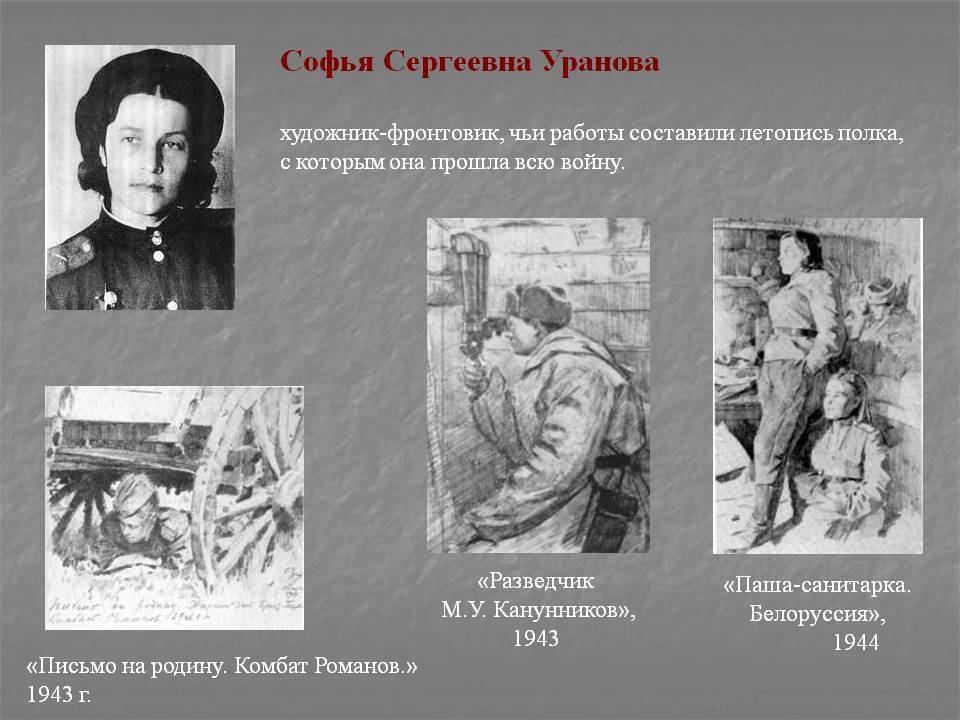

Мария Кречетова: 90% экспонатов ранее не выставлялись. Изобразительный материл — почти весь. Живопись, рисунки, большинство плакатов. У нас много предметов из частных собраний, их предоставили потомки фронтовых военврачей. И много раритетов предоставили партнеры. Например, Военно-медицинский музей. И в том числе благодаря этому у нас нет новоделов и копий.

Мария Викторовна, вас, наверное, трудно удивить. Но все-таки спрошу: а есть экспонаты, которые лично поразили?

Мария Кречетова: Конечно! Но поясню: я не историк медицины. У этой выставки два куратора: я, хранитель живописи и графики советского периода, и Андрей Владимирович Матвеев, хранитель коллекций оружия XX века. Я отталкивалась от коллекции фронтового рисунка, в частности посвященной госпитальной работе. Конечно, невозможно охватить всю историю военной медицины за годы войны. Наша выставка — это штрихи к портрету и дань памяти военным медикам. А потрясает очень многое. Как может не потрясти судьба Федора Чумакова — врача, ученого и педагога. Он попал в плен к фашистам, выжил, вернулся, написал мемуары. В плену лечил наших бойцов, вел записи. Бумаги не было. Записные книжки делал из «бумажных гробов»: немцы хоронили в бумажных мешках. И на этой же гробовой бумаге Чумаков писал свои стихи…

А потрясает очень многое. Как может не потрясти судьба Федора Чумакова — врача, ученого и педагога. Он попал в плен к фашистам, выжил, вернулся, написал мемуары. В плену лечил наших бойцов, вел записи. Бумаги не было. Записные книжки делал из «бумажных гробов»: немцы хоронили в бумажных мешках. И на этой же гробовой бумаге Чумаков писал свои стихи…

А еще у нас тысячи негативов фронтовых фотокоров.

Кто авторы фото?

Мария Кречетова: В основном снимки Ольги Ландер (во время войны работала в газете «Советский воин»), а также Владимира Гребнева (газеты «Красная звезда» и «Фронтовик») и Якова Рюмкина («Правда»). Многие негативы подписаны. И это сразу оживляет снимок: это не просто «сестричка Н.», а конкретная медсестра, Мария Неугасимова, которая в составе штурмовой группы форсировала Днепр.

То есть это фото без ретуши, не прошедшее военную цензуру?

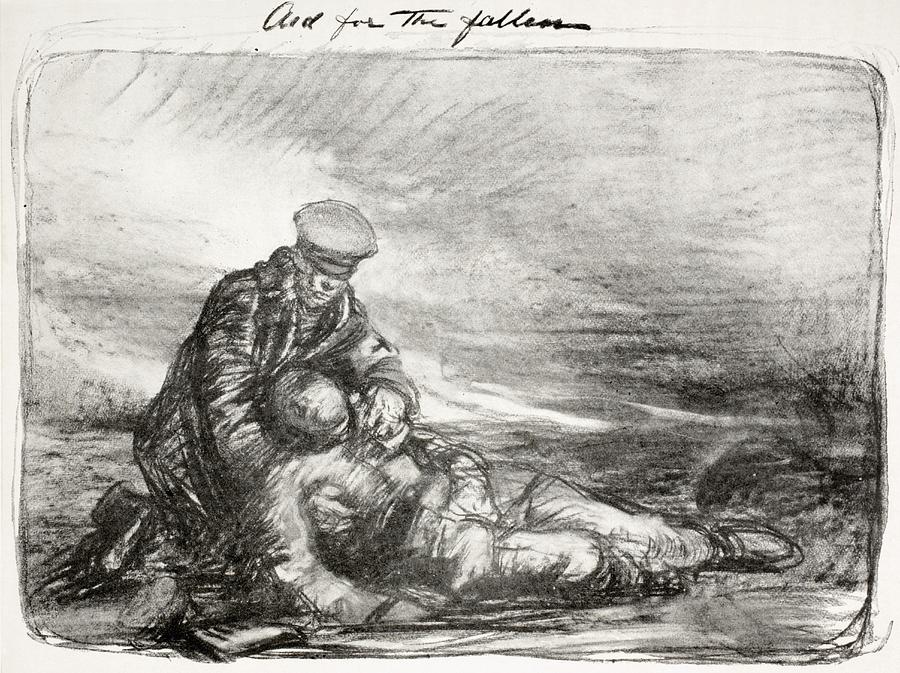

Мария Кречетова: Конечно, без. 20 снимков выставили, 19 из них никогда широкий зритель не видел. .. И отдельная история: фронтовой рисунок. Если его делали для газеты, то, конечно, выбирали один, парадный. Но художники на фронте делали много рисунков. На некоторых даже адрес семьи бойца. Может, раненый боец просил художника или художницу написать ему домой, прислать родным рисунок. На сайте нашего музея есть раздел «Неизвестный солдат»: pobeda.mediashm.ru. Мы оцифровываем те портреты, надеемся, что откликнутся потомки.

.. И отдельная история: фронтовой рисунок. Если его делали для газеты, то, конечно, выбирали один, парадный. Но художники на фронте делали много рисунков. На некоторых даже адрес семьи бойца. Может, раненый боец просил художника или художницу написать ему домой, прислать родным рисунок. На сайте нашего музея есть раздел «Неизвестный солдат»: pobeda.mediashm.ru. Мы оцифровываем те портреты, надеемся, что откликнутся потомки.

Снимок из мая 1943 года, точное место съемки неизвестно.

Откликаются?

Мария Кречетова: Уже несколько человек. Из Казахстана приезжал молодой человек, Даурен Исаев: «А у вас портрет моего дедушки!» Его предка, Нурбая Исаева, нарисовал Федор Глебов, художник армейской газеты «Боевой призыв». Даурен очень похож на деда, который на фронте потерял руку, после войны работал в колхозе, у него семеро детей, 19 внуков и 25 правнуков.

…А один рисунок мы просто не могли не поместить. Портрет офицера, которого только что убили. Майор Василий Старцев 27 августа 1943 года погиб в бою за станцию Беспаловка, под Харьковом. Без слез смотреть нельзя, на портрете до сих пор его кровь.

Майор Василий Старцев 27 августа 1943 года погиб в бою за станцию Беспаловка, под Харьковом. Без слез смотреть нельзя, на портрете до сих пор его кровь.

Выставка открывается со школьного крыльца. Это символ?

Мария Кречетова: Да, витрина в виде школьного подъезда-крыльца. У нас есть фото: первые месяцы войны, молоденькие девушки, выпускницы 57-й московской школы. Окончили курсы медсестер и изъявили желание служить на фронте. В нашей экспозиции платья и туфельки той эпохи. Но туфли носили 35-36-го размера, а выдали им огромные кирзовые сапоги. Чтобы ноги не вываливались, девчонки наматывали по десять пар портянок.

Я как-то со спасателями на учениях выносил пострадавшего из леса. Оказалось, чтобы вынести мужчину среднего телосложения, нужно от 6 до 8 человек. У многих сил хватало метров на 30-40, просили их подменить. А санитары в одиночку выносили бойцов. Бывало, из горящих танков. В голове не укладывается…

Медаль Луки Крымского — учреждена 19 июня 2020 года, на оборотной стороне: «За верность долгу и силу духа». Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Мария Кречетова: Катюша Михайлова (после войны в замужестве — Демина), санитарка 369-го отдельного батальона морской пехоты, стоя по горло в ледяной воде, поддерживала раненых товарищей. Ее дважды представляли к званию Героя, но… Считали, что таких подвигов совершить не могла. Удивительная судьба: пошла на фронт и, уже будучи главстаршиной, добилась назначения в морскую пехоту. Спасла жизнь тысячам раненых, много раз была в бою, сама уничтожала фашистов. Трижды была ранена. Героя получила только в 1990 году.

У вас есть, в частности, экспозиция о враче-архиепископе Луке. А вы знали, когда готовили эту выставку, что в июне будет указ президента об учреждении медали в его честь — новой государственной награды РФ, которой сейчас награждают медиков, самоотверженно борящихся с нынешней пандемией?

Мария Кречетова: Конечно, нет. Так совпало. Но совпало самым удивительным образом. Готовя выставку, мы не могли знать, что 19 июня президент подпишет указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского — в честь основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, специалиста по гнойной хирургии, которого после смерти причислили к лику святых. Экспонаты, рассказывающие об архиепископе Луке, нам предоставил Тамбовский областной краеведческий музей.

Экспонаты, рассказывающие об архиепископе Луке, нам предоставил Тамбовский областной краеведческий музей.

С этой выставкой много чудес, все не расскажу. Лучше приходите — увидите своими глазами.

Уточняющий вопрос

Пуля из сердца

Правильно понимаю: если на выставке вижу носилки и сумку санинструктора, то — с войны? А если экспонат — пуля, то подлинная, которую советский военврач извлек из раненого бойца?

Мария Кречетова: …Да, которую хирург Александр Александрович Вишневский вынимал из сердца раненого. Он оперировал во время войны на сердце. У нас все подлинное.

Экспозиции выставки переносят нас во фронтовые медсанбаты и госпитали Фото: Фотохроника ТАСС

Контакт

Хирург, ученый, писатель, доктор медицинских наук, профессор; доктор богословия, лауреат Сталинской премии, с весны 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский Святитель Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в Керчи, в дворянской семье. Упокоился 29 мая 1961 года: его могила стала местом паломничества, где совершаются исцеления. В 1995 году причислен к лику местночтимых святых; с 2000 года — повсеместно почитаем святым.

Упокоился 29 мая 1961 года: его могила стала местом паломничества, где совершаются исцеления. В 1995 году причислен к лику местночтимых святых; с 2000 года — повсеместно почитаем святым.

Конкретно

Экспонаты предоставили

Военно-медицинский музей (Санкт-Петербург), Тамбовский областной краеведческий музей (Мемориальный дом-музей архиепископа Луки), Церковно-археологический кабинет Московской православной духовной академии, московские больницы и медцентры: им. Бакулева, им. Вишневского, им. Боткина, им. Филатова, музей 1-го МГМУ им. Сеченова, Российская медакадемия непрерывного профессионального образования, Российский музей медицины Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, коломенский поисковый отряд «Суворов», фонд академика Углова.

Интересно

Медицинский факт

Три четверти раненых были прооперированы в медсанбатах. Медико-санитарный батальон располагался при штабе дивизии, часто в 6-10 км от передовой.

Полевые хирурги в войну работали по 16 часов в день. При большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна.

При большом потоке раненых могли оперировать двое суток без сна.

Передвижные станции переливания крови создали на всех фронтах. За годы войны 5,5 млн доноров сдали 1,7 млн литров крови. Даже в блокадном Ленинграде сдавали кровь для нужд фронта: 144 тыс. литров, при этом полуголодные люди часто отказывались от компенсации, а на положенные им выплаты приобретали самолеты для эскадрильи «Ленинградский донор».

Основной объем эвакуации раненых с фронта в тыловые госпитали пришелся на военно-санитарные поезда: ими перевезли более 5 млн человек.

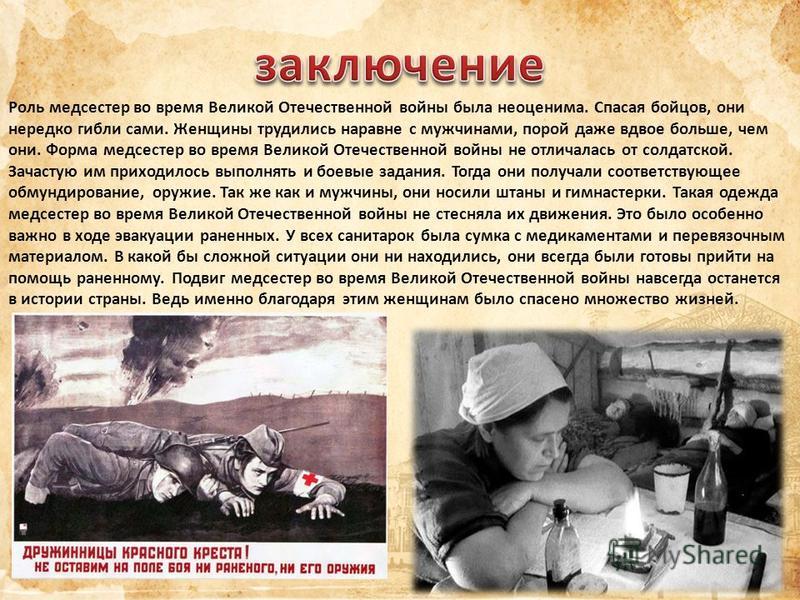

Доля женщин среди всех медицинских работников составляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, среди военных хирургов — 43%, медицинских сестер — 100%, санитарных инструкторов и санитарок — 40%.

По приказу Сталина от 23 августа 1941 года предписывалось представлять санитаров и санитаров-носильщиков за вынос:

— 15 человек — к медали «За боевые заслуги» или «За отвагу»;

— 25 человек — к ордену Красной звезды;

— 40 человек — к ордену Красного Знамени;

— 80 человек — к ордену Ленина.

Раненых с поля боя выносили с оружием.

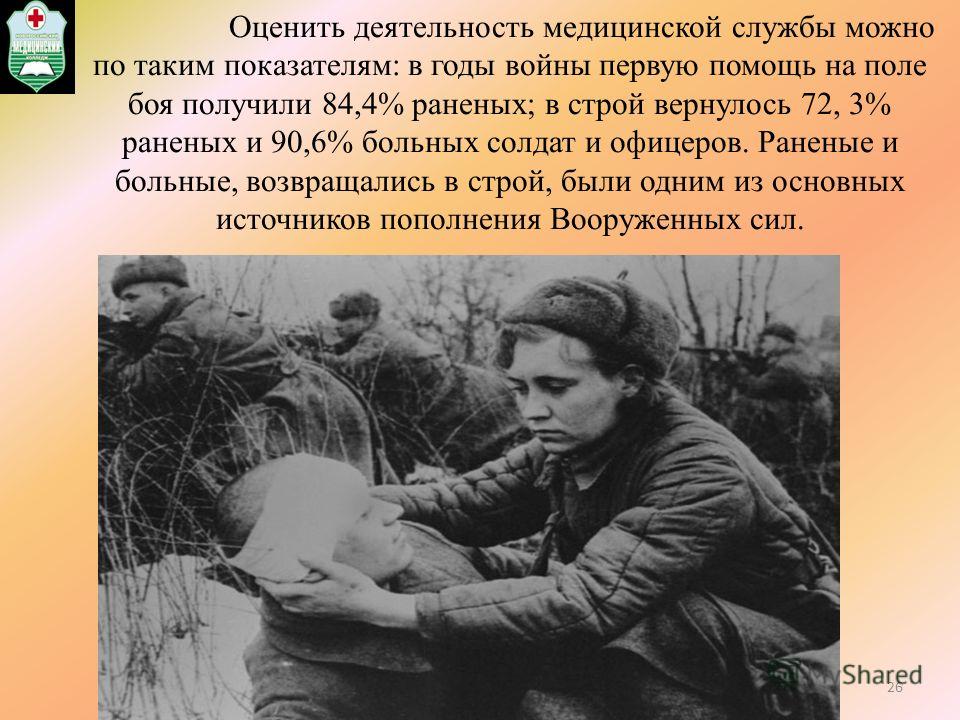

За войну госпитализировано 22 млн солдат. В строй возвращено 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров.

Акценты

Пехота понесла самые тяжелые потери во время Великой Отечественной войны. Впрочем, когда на войне было иначе?

Ну а кто после пехоты? Танкисты? Саперы? Летчики?.. Нет, военные медики!

«Они гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их своими телами, стоя у операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря нашим врачам более 70% раненых были возвращены в строй», — говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин, открывая выставку, посвященную военным медикам в годы Великой Отечественной.

Их крест

Когда мы говорим о потерях военных врачей, конечно, речь идет о процентном соотношении, а не об абсолютных цифрах.

Разобраться в статистике довольно непросто. Военные потери всегда делятся на безвозвратные и санитарные, причем самая сложная ситуация в части последних. Ведь получить ранение или заболеть человек мог несколько раз. По данным, которые «РГ» предоставил замдиректора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев (музей был создан в Москве в ноябре 1942 года, позже переведен в Ленинград; свои экспонаты они собирали, отправляя на передовую бригаду в составе художника, фотографа, модельщика и патологоанатома), безвозвратные потери наших военных медиков составили 84 793 человека. Из них — врачей — 5,3 тыс., среднего медперсонала — 9,2 тыс., санинструкторов — 22,7 тыс. А больше всего погибло санитаров и санитаров-носильщиков — 47,5 тыс.

По данным, которые «РГ» предоставил замдиректора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев (музей был создан в Москве в ноябре 1942 года, позже переведен в Ленинград; свои экспонаты они собирали, отправляя на передовую бригаду в составе художника, фотографа, модельщика и патологоанатома), безвозвратные потери наших военных медиков составили 84 793 человека. Из них — врачей — 5,3 тыс., среднего медперсонала — 9,2 тыс., санинструкторов — 22,7 тыс. А больше всего погибло санитаров и санитаров-носильщиков — 47,5 тыс.

Ираида Степанова с раненым бойцом, 1943 год, 3-й Украинский фронт. В январе 1944-го гвардии старший лейтенант медслужбы Степанова погибнет в бою. Фото: РИА Новости

22 июня 1941 года, когда Германия напала на нас, в Советском Союзе было 472 тыс. дипломированных медработников, в том числе 140 тыс. врачей, из которых 12,4 тыс. носили военную форму.

40% военврачей и 36% больничных коек находились в западной части страны, и наши медики испытали весь ад фашистского блицкрига. Шли бои — медсанбаты и госпитали наполнялись ранеными, эвакуировать которых в тыл было нереально и которых медики не могли бросить. Поэтому погибали и попадали в плен вместе со своими пациентами.

Шли бои — медсанбаты и госпитали наполнялись ранеными, эвакуировать которых в тыл было нереально и которых медики не могли бросить. Поэтому погибали и попадали в плен вместе со своими пациентами.

На 30 июня 1941 года — это всего через неделю после нападения — были разбомблены и захвачены 32 хирургических и 12 инфекционных госпиталей. Не хватало лекарств: фашисты захватили под Минском склад, где было 400 вагонов медикаментов. На Западном и на Юго-Западном фронтах без вести пропало 90% врачей. Потери убитыми среди врачей и среднего медицинского состава в 1941-1942 годах превысили 11,5 тыс. человек, а среди санинструкторов и санитаров — вдвое больше.

О санитарах надо сказать отдельно.

Тяжело раненный боец не может доползти до своих, его надо выносить. О правилах Женевской конвенции «слегка раскаявшиеся» фашисты вспомнили позже: в мемуарах, которые писали после войны и под впечатлением казней своих главарей в Нюрнберге. На поле боя передовые части вермахта и войск СС комплексом вины не страдали: расстреливали все, что двигалось.

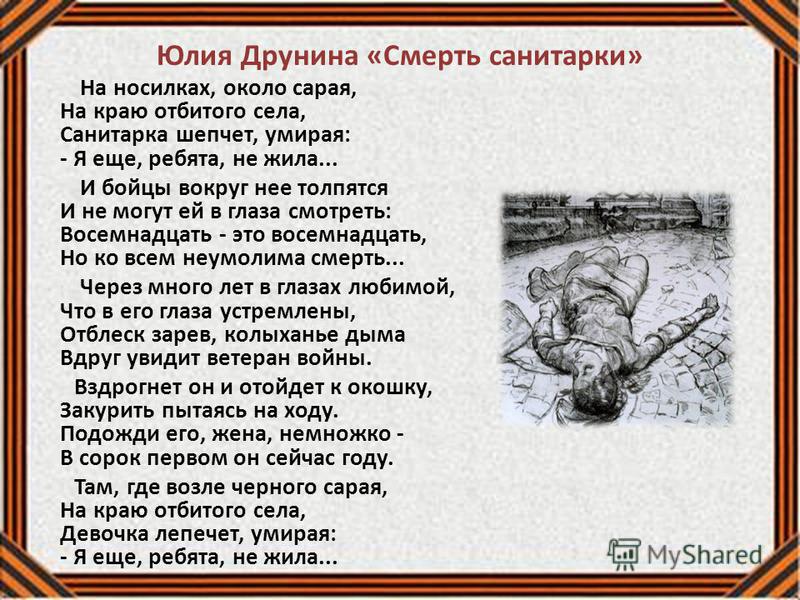

И хорошо, если санинструктор и санитар — крепкий парень. Но ведь едва ли не половина — это девушки. Почти подростки.

Впрочем, почему «почти»? Киевлянка Маша Боровиченко в 1941 году окончила курсы медсестер. Приписав годы, в 15 лет явилась в штаб 5-й воздушно-десантной бригады, попросилась санитаркой. Не раз с оружием защищала раненых. Ходила в атаки, вплоть до рукопашных. В 1943-м под Курском закрыла собой раненого офицера. Став Героем Советского Союза. Посмертно.

Ей было 17.

И каково им, хрупким девочкам, было вытаскивать с поля боя здоровенных мужиков. Более того, приказ требовал выносить раненых с их личным оружием. То есть нужно было тащить еще и винтовку Мосина или автомат. Это при том что пистолет-пулемет ППШ со снаряженным магазином — почти 5,5 кг. «Мосинка» на кило легче, но ползти с ней — это мука, она длинная, громоздкая.

Но ползли, выносили, спасали. А потом лечили, выхаживали. И не просто ставили на ноги, а возвращали в строй. В нашей армии в строй вернули 7 из 10 раненых. В германском вермахте — не больше половины.

В германском вермахте — не больше половины.

Остановили эпидемии

Первую помощь раненый красноармеец получал от бойцов санитарного отделения. Их было пятеро, и сначала по штату им полагался один пистолет. В ходе войны все санитары и санитарки получили личное оружие. Они ходили вместе с бойцами в атаку, подрывали танки. Были случаи: отбили взятых в плен своих раненых.

И еще. Известно выражение маршала Рокоссовского о том, что войну выиграли раненые. Но военврачи спасали не только солдат. Они смогли предотвратить не менее страшную беду: были все условия для эпидемий, которые очень быстро могли перерасти в пандемию, как в Первую мировую. Вши, дизентерия, три вида тифа: сыпной, брюшной и возвратный.

Но медики справились: выявили и ликвидировали 50 тысяч очагов сыпного тифа, вылечили 137 тысяч тифозных больных. Обеззараживали дома, устраивали бани для гражданских. Были случаи заражения самих медиков, но такова судьба тех, кто на переднем крае борьбы.

Но они победили.

Как и сегодня. Не случайно один из экспонатов выставки — снаряжение современного врача в инфекционной «красной зоне», борящегося с короновирусом.

Кстати

Звание военврач существовало в РККА с 1935 по 1943 год. Военные медики носили звания: армврач — соответствовал командарму 2 ранга, бригврач — комбриг, дивврач — комдив, корврач — комкор, военврач 1 ранга — полковник, военврач 2 ранга — майор, военврач 3 ранга — капитан, старший военфельдшер — старший лейтенант, военфельдшер — лейтенант. А с 1943 года были введены так называемые персональные воинские звания военно-медицинскому и военно-ветеринарному составу. Фактически такие же, что в РККА, но с прибавлением определения «медицинской службы».

Новый подход к подготовке медсестер к войне: армейская школа медсестер

Кризисы часто заставляют медсестер практиковать в полной мере свою подготовку и разрабатывать новые способы обучения большого количества медсестер для оказания помощи в трудных условиях. Достижения в сестринском деле и медицине часто возникают для удовлетворения потребностей человечества во время кризисов, включая стихийные бедствия, войны и эпидемии. Эти катастрофические события продвигают вперед знания, практику и образование медсестер и в конечном итоге приводят к улучшению ухода. Кризисы часто заставляют медсестер практиковать в полной мере свою подготовку и разрабатывать новые способы обучения большого числа медсестер для оказания помощи в трудных условиях. Особенно это касается медсестер, служащих в армии.

Эти катастрофические события продвигают вперед знания, практику и образование медсестер и в конечном итоге приводят к улучшению ухода. Кризисы часто заставляют медсестер практиковать в полной мере свою подготовку и разрабатывать новые способы обучения большого числа медсестер для оказания помощи в трудных условиях. Особенно это касается медсестер, служащих в армии.

Используя традиционные исторические методы в рамках социальной истории, я исследовал влияние войны на развитие американского сестринского дела, уделяя особое внимание Армейской школе медсестер в качестве примера. Армейская школа медсестер была новаторским подходом к обучению медсестер за счет использования национальной стандартизированной учебной программы, а также ознакомления студентов-медсестер с культурой и практикой военных госпиталей. Армейская школа медсестер заложила основу для будущих усилий по набору медсестер в армию, включая Кадетский корпус медсестер, который использовался во время Второй мировой войны для набора студентов-медсестер для будущей военной службы.

Армейская школа медсестер была новаторским подходом к обучению медсестер за счет использования национальной стандартизированной учебной программы … Здесь использовалась структура социальной истории, чтобы подчеркнуть «опыт, поведение и деятельность тех, кто находится на периферии общества, а не чем на его элите». (Коннолли, 2004, стр. 5). В этом случае, вместо того, чтобы сосредотачиваться на декане армейской школы медсестер или командирах базового госпиталя, основное внимание уделяется студентам и тому, как эти более важные социальные, политические и экологические силы влияют на их действия и опыт. Первичный исходный материал, относящийся к Армейской школе медсестер, был получен из Национального архива в Колледж-Парке, штат Мэриленд, и Исследовательского центра истории медсестер Среднего Запада в Чикаго, штат Иллинойс. Вторичный исходный материал включен, История корпуса медсестер армии США Мэри Сарнеки (1999), В опасности и вне опасности: История корпуса медсестер ВМС Дорис Стернер (1996) и Лампа и кадуцей: История Армейской школы медсестер Марлетт Конде (1975).

Хотя рождение профессионального ухода обычно приписывают Флоренс Найтингейл и ее работе во время Крымской войны в 1850-х годах, члены семьи, католические монахини и добровольцы ухаживают за больными и ранеными гораздо дольше. От американской войны за независимость до Гражданской войны уход за больными в вооруженных силах Соединенных Штатов (США) обеспечивался солдатами и стюардами или членами местного сообщества, которые размещали раненых в своих домах. Начиная с 1856 г. Конгресс принял закон, разрешающий вербовку стюардов госпиталей, а в 1861 г. армия наняла необученных гражданских медсестер для оказания сестринской помощи солдатам (Sarnecky, 19).99).

…в 1861 году армия наняла неподготовленных гражданских медсестер для оказания медицинской помощи солдатам. оказал помощь почти 3000 пациентам в период с 1862 по 1865 год. На борту этого корабля находились три католические монахини; первые обученные медсестры, использовавшиеся на флоте, а также пять необученных чернокожих медсестер, работающих под руководством сестер (Стернер, 19 лет). 96). Качество и эффективность подготовленных медсестер в составе вооруженных сил были весомым аргументом в пользу включения женщин. Гражданская война также дала чернокожим женщинам возможность войти в исторически белые пространства, такие как военно-морской флот США, и оказывать помощь независимо от расы.

96). Качество и эффективность подготовленных медсестер в составе вооруженных сил были весомым аргументом в пользу включения женщин. Гражданская война также дала чернокожим женщинам возможность войти в исторически белые пространства, такие как военно-морской флот США, и оказывать помощь независимо от расы.

Качество и эффективность обученных медсестер в составе вооруженных сил были весомым аргументом в пользу включения женщин. середине 1860-х только в Союзе (Сарнеки, 1999). Свидетельства Флоренс Найтингейл во время Крымской войны и Гражданской войны в США подтверждают идею о том, что положительные результаты лечения пациентов коррелируют с усердием и уровнем подготовки медсестры, что привело к разработке нескольких программ обучения на базе больниц (Sarnecky, 1999). Расширение больниц и данные, подтверждающие использование обученных медсестер, стали катализатором программ профессионального обучения медсестер в Соединенных Штатах. После окончания Гражданской войны в 1869 году Американская медицинская ассоциация официально признала потребность в обученных медсестрах в больницах, что еще больше узаконило сестринское дело как профессию (Sterner, 19). 96).

96).

Очень успешная и неотъемлемая роль медсестры во время испано-американской войны убедила еще больше медицинских офицеров в необходимости обученных медсестер в военное время, что еще больше повысило профессию медсестер. На рубеже двадцатого века Соединенные Штаты участвовали в другой конфликт: испано-американская война. Эта война поставила новые задачи перед Медицинским управлением армии, где самым опасным врагом были не испанцы, а болезни. Солдаты сильно страдали от брюшного тифа, желтой лихорадки, инфекционной диареи и малярии из-за тропических погодных условий и плохих санитарных условий. Однако армия по-прежнему не хотела нанимать обученных медсестер, поскольку женщины были исключены из военных зон. Первоначально армия полагалась на корпус армейских госпиталей для ухода за больными, который состоял из необученных рядовых санитаров. Когда этот подход оказался недостаточным для удовлетворения медицинских потребностей солдат, обученных медсестер неохотно нанимали для ухода за солдатами в базовых госпиталях, и они снова доказали свою ценность благодаря своей качественной работе (Sarnecy, 19). 99).

99).

Медсестры военно-морского флота, обученные и необученные, служили во время испано-американской войны на Кубе, Филиппинах, в Нью-Йорке и Вирджинии. Первое госпитальное судно, плававшее под флагом Женевского Красного Креста, USS Solace, , укомплектовано восемью обученными медсестрами и использовалось для переправки солдат с Кубы обратно в военно-морские госпитали в Нью-Йорке, Вирджинии и Бостоне (Sterner, 1996). Очень успешная и неотъемлемая роль медсестры во время испано-американской войны убедила еще больше медицинских офицеров в необходимости обученных медсестер в военное время, что еще больше повысило профессию медсестры.

Благодаря своему успеху в испано-американской войне … медсестры начали выступать за официальную интеграцию, сначала в армию, а затем в флот. К 1900 году медсестра была признана уважаемой профессией с публикацией American. Journal of Nursing и более 500 больничных программ ухода за больными выпустили около 10 000 обученных медсестер (Sterner, 1996). Благодаря своему успеху в испано-американской войне и прочному положению в качестве неотъемлемой части медицинского отдела в армии и флоте медсестры начали выступать за официальную интеграцию сначала в армию, а затем в флот. Комитет по обеспечению Актом Конгресса трудоустройства дипломированных женщин-медсестер на госпитальную службу армии Соединенных Штатов был сформирован в 189 г.9, а через два года им официально удалось создать Корпус армейских медсестер в рамках Закона о реорганизации армии от 2 февраля 1901 г. (Sarnecky, 1999). После двух неудачных попыток создать корпус медсестер ВМФ в 1902 и 1904 годах законопроект наконец был принят 6 февраля -го года 1908 года, через семь лет после создания корпуса армейских медсестер. Медсестры как армии, так и флота были первыми женщинами, поступившими в армию США, и существовали в неопределенном пространстве среди воинских званий. Медсестры не имели военного звания, но и не считались зачисленными. Эта двойственность власти и власти иногда мешала медсестрам самоутвердиться в структуре военного госпиталя (Sterner, 19).

Благодаря своему успеху в испано-американской войне и прочному положению в качестве неотъемлемой части медицинского отдела в армии и флоте медсестры начали выступать за официальную интеграцию сначала в армию, а затем в флот. Комитет по обеспечению Актом Конгресса трудоустройства дипломированных женщин-медсестер на госпитальную службу армии Соединенных Штатов был сформирован в 189 г.9, а через два года им официально удалось создать Корпус армейских медсестер в рамках Закона о реорганизации армии от 2 февраля 1901 г. (Sarnecky, 1999). После двух неудачных попыток создать корпус медсестер ВМФ в 1902 и 1904 годах законопроект наконец был принят 6 февраля -го года 1908 года, через семь лет после создания корпуса армейских медсестер. Медсестры как армии, так и флота были первыми женщинами, поступившими в армию США, и существовали в неопределенном пространстве среди воинских званий. Медсестры не имели военного звания, но и не считались зачисленными. Эта двойственность власти и власти иногда мешала медсестрам самоутвердиться в структуре военного госпиталя (Sterner, 19). 96).

96).

Медсестры не имели офицерского звания, но также не считались зачисленными. В общей сложности двадцать медсестер сформировали инаугурационный класс Корпуса медсестер ВМФ с одним суперинтендантом, двумя старшими медсестрами и семнадцатью медсестрами. Новые медсестры военно-морского флота явились в Вашингтон для шестимесячного ознакомительного обучения военно-морскому флоту, а затем были отправлены по материку и за границу в военно-морские госпитали. По прибытии эти новые медсестры ВМС были назначены на свои места службы и в течение нескольких недель обучались в отделении со старшей медсестрой. Медсестры военно-морского флота были привержены надлежащему обучению санитаров всем аспектам ухода за больными, включая ванны, процедуры и прием лекарств. Военно-морской флот обязательно набирал медсестер, которые были бы не только хороши у постели больного, но и были бы хорошими инструкторами.

После того, как рядовые прошли обучение, их часто переводили на корабли ВМФ или подразделения морской пехоты как единственных, кто обладал какими-либо знаниями в области ухода за больными. Они будут нести ответственность за уход за больными или ранеными моряками до тех пор, пока они не доберутся до медицинского учреждения (Sterner, 1996). Эти медсестры военно-морского флота показали свою ценность как педагоги, а также как лица, обеспечивающие уход, обучая мужчин основам ухода за больными, что стало бы бесценным на борту линкора. Медсестры военно-морского флота также были лидерами, ответственными за надзор и делегирование задач мужчинам-санитарам, ставя женщин на неофициальное положение власти над мужчинами в жесткой военной структуре.

Они будут нести ответственность за уход за больными или ранеными моряками до тех пор, пока они не доберутся до медицинского учреждения (Sterner, 1996). Эти медсестры военно-морского флота показали свою ценность как педагоги, а также как лица, обеспечивающие уход, обучая мужчин основам ухода за больными, что стало бы бесценным на борту линкора. Медсестры военно-морского флота также были лидерами, ответственными за надзор и делегирование задач мужчинам-санитарам, ставя женщин на неофициальное положение власти над мужчинами в жесткой военной структуре.

Военно-морской флот обязательно набирал медсестер, которые были бы не только хороши у постели больного, но и были бы хорошими инструкторами. Армейский корпус медсестер первоначально состоял из 202 медсестер по контракту, которые решили остаться в армии после окончания испанской войны. -Американская война. Однако в мирное время это число резко сократилось: к 1903 году из первоначальных 202 членов осталось 99 медсестер. Плохие пайки, тяжелые условия работы и неэффективное руководство способствовали сокращению численности армейского корпуса медсестер. В 19В 09 г. под новым руководством Корпус армейских медсестер снова начал совершенствоваться за счет увеличения пайков, улучшения кадрового состава, сокращения смен и улучшения жилых помещений для медсестер (Sarnecky, 1999).

В 19В 09 г. под новым руководством Корпус армейских медсестер снова начал совершенствоваться за счет увеличения пайков, улучшения кадрового состава, сокращения смен и улучшения жилых помещений для медсестер (Sarnecky, 1999).

Медсестры военно-морского флота также были лидерами… ставя женщин на неофициальную позицию власти над мужчинами в рамках жесткой военной структуры. страна как часть другой войны. К 1912 декабря более 3000 медсестер были набраны в резерв Корпуса армейских медсестер благодаря партнерству с Американским Красным Крестом, а в Корпусе армейских медсестер было 125 действующих медсестер (Sarnecky, 1999). Корпус медсестер ВМФ также продолжал расти, увеличившись почти вдвое к 1909 году и увеличившись до 190 действующих медсестер, а к июлю 1917 года еще 155 из резерва перешли на действительную службу (Sterner, 1996).

Эта модель найма позволила подготовить большое количество профессиональных медсестер, готовых к быстрой мобилизации; тем не менее… при оказании помощи часто возникала крутая кривая обучения. В 1914 мая в Европе разразилась Первая мировая война с небывалой жестокостью. Хотя Соединенные Штаты избегали участия в Великой войне на протяжении большей части конфликта, Департамент медицинской помощи армии, Корпус армейских медсестер и Американский Красный Крест подготовили и скоординировали свои планы по уходу за ранеными, организовав и мобилизовав пятьдесят базовых баз. больницах и привлечении ресурсов из персонала крупных гражданских больниц. Красный Крест и Армия согласились, что, если Соединенные Штаты официально вступят в войну, все больницы станут настоящими армейскими подразделениями, а медсестры-добровольцы Красного Креста будут автоматически включены в Корпус армейских медсестер (Sarnecky, 19).99). Эта модель найма позволила подготовить большое количество профессиональных медсестер, готовых к быстрой мобилизации; однако, поскольку у них обычно не было опыта работы с военными медсестрами, при оказании помощи в рамках жесткой структуры армии часто приходилось круто учиться.

В 1914 мая в Европе разразилась Первая мировая война с небывалой жестокостью. Хотя Соединенные Штаты избегали участия в Великой войне на протяжении большей части конфликта, Департамент медицинской помощи армии, Корпус армейских медсестер и Американский Красный Крест подготовили и скоординировали свои планы по уходу за ранеными, организовав и мобилизовав пятьдесят базовых баз. больницах и привлечении ресурсов из персонала крупных гражданских больниц. Красный Крест и Армия согласились, что, если Соединенные Штаты официально вступят в войну, все больницы станут настоящими армейскими подразделениями, а медсестры-добровольцы Красного Креста будут автоматически включены в Корпус армейских медсестер (Sarnecky, 19).99). Эта модель найма позволила подготовить большое количество профессиональных медсестер, готовых к быстрой мобилизации; однако, поскольку у них обычно не было опыта работы с военными медсестрами, при оказании помощи в рамках жесткой структуры армии часто приходилось круто учиться. Кроме того, американские медсестры часто работали вместе с профессиональными медсестрами из Европы, которые также подходили к своей работе иначе, чем их американские коллеги.

Кроме того, американские медсестры часто работали вместе с профессиональными медсестрами из Европы, которые также подходили к своей работе иначе, чем их американские коллеги.

Медсестры также оказывали помощь жертвам отравления ядовитыми газами… многие узнали об этих уникальных жертвах на работе. После того, как Соединенные Штаты официально вступили в Первую мировую войну 6, 19 апреля17 января военные медсестры продолжали наблюдать за ужасающими жертвами войны, усугубленными изнурительными эффектами горчичного газа и пандемического гриппа (Sterner, 1996). Тысячи медсестер оказывали помощь пациентам по всей Европе и ухаживали за ранеными в боях, используя интенсивное орошение и санацию раны в качестве основного метода предотвращения инфекции. Медсестры также оказывали помощь пострадавшим от ядовитых газов в специализированных подразделениях и в переполненных и недоукомплектованных эвакуационных госпиталях, причем многие узнавали об этих уникальных жертвах на работе. За пределами Европы другие американские медсестры служили по всему миру на территории Гавайев, на Филиппинах, в Пуэрто-Рико, на трансатлантических транспортных кораблях и внутри страны в армейских госпиталях по всей территории Соединенных Штатов (Сарнеки, 19 лет). 99). Поскольку война продолжала усиливаться, стало ясно, что по-прежнему не хватает обученных медсестер для удовлетворения потребностей продолжающейся войны в Европе, а также для ухода за войсками и гражданскими лицами дома.

99). Поскольку война продолжала усиливаться, стало ясно, что по-прежнему не хватает обученных медсестер для удовлетворения потребностей продолжающейся войны в Европе, а также для ухода за войсками и гражданскими лицами дома.

Идея заключалась в том, что студенты-медсестры будут оказывать помощь на местных военных базах под наблюдением армейских медсестер и школьных преподавателей. Армейская школа медсестер была впервые задумана 4 июня 1917 года в ответ на участие США в Первой мировой войне. чтобы удовлетворить спрос на подготовленных медсестер как в гражданских, так и в военных целях (Конде, 19 лет).75). Идея заключалась в том, что студенты-медсестры будут оказывать помощь на местных военных базах под наблюдением армейских медсестер и школьных преподавателей. Поскольку военные базы становились переполненными солдатами, ожидающими отправки за границу, школа казалась элегантным решением как нехватки медсестер на базах, так и отсутствия военных знаний, присущих большинству медсестер запаса, служивших во время Первой мировой войны.

Комитет по медсестринскому делу Главного медицинского совета Совета национальной обороны, состоящий из медицинских и медицинских руководителей Корпуса медсестер армии, Корпуса медсестер ВМС, Красного Креста, Службы общественного здравоохранения, Американской медицинской ассоциации, Американской ассоциации медсестер (ANA) и Американской ассоциации медсестер. Больничная ассоциация обсудила, как лучше всего удовлетворить потребности, ожидаемые в связи с военными действиями. Энни Гудрич, президент ANA, выступала за использование под присмотром студентов-медсестер, прошедших обучение в военных госпиталях; однако ей не удалось убедить своих коллег-членов комитета. Вместо этого комитет ответил запросом на улучшение жилищных условий и кадрового обеспечения военных госпиталей, а также на детальную проверку сестринского ухода и условий в военных госпиталях. Эти проверки выявили вызывающее беспокойство несоответствие сестринского ухода в военных госпиталях по сравнению с аналогичными гражданскими учреждениями из-за отсутствия единообразия среди частей и плохой подготовки санитаров (Конде, 1975).

Вооружившись убедительными данными инспекций, Гудрич удалось убедить комитет разрешить школе… 14 марта 1918 года результаты инспекций были доложены в Комитет медсестер, и снова Энни Гудрич выдвинула идею Армейской школы медсестер (фото 1). Вооружившись убедительными данными инспекций, Гудричу удалось убедить комитет разрешить школе 25 мая 1918 г. Планы разрабатывались быстро, и к 19 июля18, более 4000 студентов подали заявки и были приняты. Первое подразделение открылось 25 июля 1918 года в лагере Уодсворт в Спартанбурге, Южная Каролина. Вскоре последовали и другие подразделения, и к ноябрю 1918 г. было принято более 5000 претендентов, а 1099 человек дежурили в 25 военных госпиталях по всей территории Соединенных Штатов (Condé, 1975). Хотя медсестры ухаживали за солдатами в лагерях и жили на базе, они сохраняли гражданский статус и не были обязаны вступать в корпус армейских медсестер по окончании учебы (Сарнеки, 19 лет).99).

Фото 1: Энни Гудрич, декан и основатель Военной школы медсестер, опубликовано в The Annual (1921).

Среднезападный исследовательский центр истории сестринского дела, Иллинойский университет, Чикагский колледж сестринского дела (используется с разрешения)

Тысячи американцев чувствовали себя обязанными служить… Из-за огромной потребности в медсестрах на военных базах США и за рубежом, Крайне важно, чтобы школа заработала как можно скорее и приняла как можно больше квалифицированных абитуриентов. В то время реклама и призывы к мужчинам и женщинам служить своей стране были неизбежны. Тысячи американцев чувствовали себя обязанными служить, в том числе женщины из разных классов и с разным образованием; однако возможности службы по-прежнему ограничивались белыми мужчинами и женщинами. Из-за националистической гордости, которую испытывают многие женщины, претенденты на участие в совершенно новой Армейской школе медсестер поступали из недавно окончивших среднюю школу, студентов колледжей, а также признанных профессионалов со всей страны, создавая кадры студентов-медсестер, не похожих ни на какие другие. В Соединенных Штатах. Студентка армейской школы медсестер Гилберта Дурланд описывает феномен 19-го века.Ежегодник 21-й армейской школы медсестер:

В Соединенных Штатах. Студентка армейской школы медсестер Гилберта Дурланд описывает феномен 19-го века.Ежегодник 21-й армейской школы медсестер:

В памятную осень 1918 года собрался отовсюду разношерстный девчонок, можно было бы назвать нас простыми девчонками, но нет, мы были учительницами, деловыми девчонками, студентками, студентками музыки, девчонками из всех слоев общества. , все откликаются на один и тот же призыв, все радостно отказываются от наших прежних надежд и амбиций, чтобы ответить на крик нашей страны о помощи (Дурланд, 1921, стр. 215).

11 ноября 1918 года ознаменовалось окончанием Первой мировой войны и боевых действий за границей. Однако после Дня перемирия медсестер по всему миру призвали бороться с другой серьезной угрозой здоровью и безопасности их сообществ: пандемией гриппа. Армейская школа медсестер продолжала принимать студентов и продолжала организовывать дополнительные медсестринские подразделения, в том числе новые подразделения в Техасе, Нью-Йорке и Джорджии.

Декан армейской школы медсестер Энни Гудрич разослала срочное сообщение учащимся, принятым в школу, спрашивая потенциальных студентов, как скоро они смогут начать. В конце лета и начале осени 1918 года редкая и очень заразная форма гриппа (грипп) недееспособных сообществ по всему миру. Ситуацию усложняло то, что несколько тысяч лучших в мире врачей и медсестер служили в Европе для поддержки войск за границей, и лишь немногим приходилось справляться с крупной эпидемией дома, в том числе в Соединенных Штатах. Декан армейской школы медсестер Энни Гудрич разослала срочное сообщение ученикам, принятым в школу, спрашивая потенциальных учеников, как скоро они смогут приступить к работе (Конде, 19 лет).75). Доротея Хьюз, студентка Армейской школы медсестер, пишет:

.

В сентябре пришла эпидемия гриппа. Лагерные госпитали внезапно наполнились больными и умирающими, и на нас обрушилась чрезвычайная ситуация, более неотложная, чем та, что была вызвана войной. Многим из нас, которые все еще ждали приказа, были разосланы звонки с требованием немедленно явиться на службу.

Был ответ 100 процентов. Мы можем гордиться этим (Hughes, 1921, стр. 32).

К счастью, чувство патриотизма у этих женщин не закончилось с перемирием. Учащиеся продолжали прибывать в школу, чтобы учиться и помогать, чем могли, во время этого национального кризиса в области здравоохранения.

Эпидемия гриппа особенно сильно ударила по военным базам, в том числе Кэмп-Фанстон в Канзасе, где располагалась самая большая кавалерийская база в Соединенных Штатах и несколько тысяч военнослужащих (Condé, 1975). Студенты армейской школы медсестер прибыли незадолго до гриппа и только начинали свое обучение, когда эпидемия поразила лагерь. Гилберта Дурланд была одной из учениц, обучавшихся в лагере Фанстон в Форт-Райли, и помнит:

.

Скорая помощь совершала ежедневные или полудневные поездки в нашу квартиру и увозила иногда одного, двух или трех наших членов. Четверо из нашей маленькой группы так и не вернулись. Наше знакомство с ними было кратким, но тем не менее наша работа, даже в столь короткое время, сблизила нас друг с другом, и все их очень любили и скучали (Durland, 19).

21, с. 215).

Пик эпидемии гриппа в Форт-Райли пришелся на период с 15 сентября года по 1 ноября года года 1918 года. За этот период более 15 000 человек прошли лечение в лагерных и базовых больницах, из них 5 368 получили лечение в больницах неотложной помощи в Кэмп-Фанстоне, 697 в офицерском тренировочном лагере и 9 105 человек в базовом госпитале в Форт-Райли. Из тех, кто лечился от гриппа, у 2624 развилась пневмония (17,2%), а 941 человек (35,8% от тех, у кого развилась пневмония) умер (Фрик, 19 лет).18в). Подавляющее большинство погибших были не очень молодыми или очень старыми, а молодыми, сильными, здоровыми мужчинами и (некоторые) женщинами, готовившимися сражаться за свою страну и служить ей. Почти каждый четвертый человек, находившийся в лагере, заболел гриппом, а общая смертность составила 6,2% (Stone, 1918).

Учитывая, что нормальная вместимость базового госпиталя составляла 3068 коек, медицинскому отделу пришлось искать творческие способы размещения пациентов без переполнения палат и потенциального ухудшения передачи инфекции и заражения. Дополнительное койко-место было создано за счет размещения больных на подъездах и коридорах реконвалесцентных отделений больницы, а также с использованием подъездов казарм и здания ИМКА (Каменная, 1919). Это обеспечило регулярный поток воздуха, снизив риск передачи инфекции персоналу больницы, медсестрам и врачам, а также другим пациентам.

Дополнительное койко-место было создано за счет размещения больных на подъездах и коридорах реконвалесцентных отделений больницы, а также с использованием подъездов казарм и здания ИМКА (Каменная, 1919). Это обеспечило регулярный поток воздуха, снизив риск передачи инфекции персоналу больницы, медсестрам и врачам, а также другим пациентам.

Несмотря на эти меры, эпидемия ухудшилась и достигла своего пика в первые недели октября. 8 октября -го года было госпитализировано 5666 пациентов, в результате чего медицинское отделение было загружено на 185%. Полковник Фрик, командующий медицинским отделом в Форт-Райли, отправил телеграмму главному хирургу США с просьбой о дополнительных дипломированных медсестрах для снабжения базового госпиталя и больниц скорой помощи. Он сообщил, что только в тот день 37 медсестер отсутствовали по болезни (Фрик, 19 лет).18а). В ответ исполняющий обязанности главного хирурга отправил 20 медсестер из больницы Леттермана в Сан-Франциско в Форт-Райли, штат Канзас; однако для прибытия этого подкрепления потребовалось несколько дней (исполняющий обязанности главного хирурга, 1918 г. ).

).

Если предположить, что медсестры работали посменно по двенадцать часов каждый день, на каждую медсестру и студента приходилось как минимум 31 пациент, многие из которых были тяжело больны. Поскольку октябрь продолжался без особого облегчения от эпидемии, Фрик в октябре отправил еще одну телеграмму главному хирургу. 19-й , фактически объясняющий обстоятельства нехватки медсестер. Он заявил, что в настоящее время у него 3829 пациентов и 272 армейских медсестры, 21 гражданская медсестра скорой помощи, 13 помощников медсестер и 36 студентов. Из них заболели 49 медсестер, 3 санитарки и 3 студента (Frick, 1918б). Если предположить, что медсестры работали по двенадцать часов каждый день, на каждую медсестру и студентку приходилось как минимум 31 пациент, многие из которых были тяжело больны. Эта острая потребность в медсестрах была не уникальна для Форт-Райли. Военные лагеря и общины по всей стране отчаянно нуждались в медсестрах и обученных фельдшерах, чтобы утешать и лечить миллионы людей, страдающих гриппом.

Несмотря на то, что у них практически не было опыта ухода за больными, студенты Армейской школы медсестер работали вместе с армейскими медсестрами, чтобы обеспечить наилучший уход за больными солдатами. К сожалению, трое студентов Форт-Райли: Элис Бейкер (умерла 26 октября 1918 г.), Файви Хорн (умерла 28 октября 1918 г.) и Кристин Колберн (умерла 6 ноября 1918 г.) погибли от гриппа. На всех тренировочных площадках Армейской школы медсестер двадцать четыре студента погибли во время обучения, причем более половины умерли в период с октября по декабрь 19 года.18 (Армейская школа медсестер, 1921 г.).

После окончания Первой мировой войны и эпидемии гриппа потребность в солдатах, армейских медсестрах и армейских студентках-медсестрах резко сократилась. Учебные пункты для студентов были объединены, и в марте 1919 г. студенты из Форт-Райли были переведены в другие базовые госпитали (Дурланд, 1921 г.). Многие ученики решили вообще покинуть школу; возможно, чтобы вернуть свои довоенные жизни и мечты или продолжить обучение медсестер ближе к дому. Однако работа этих студентов-медсестер не была забыта или упущена из виду сотрудниками Медицинского департамента армии. Hospital Breeze , информационный бюллетень Форт-Райли, назвал студентов «настоящими солдатами». В нем говорилось: «Патриотизм был той силой, которая провела их нетерпеливые, но нетренированные руки через ужасы эпидемии» (Condé, 1975, стр. 39). ).

Однако работа этих студентов-медсестер не была забыта или упущена из виду сотрудниками Медицинского департамента армии. Hospital Breeze , информационный бюллетень Форт-Райли, назвал студентов «настоящими солдатами». В нем говорилось: «Патриотизм был той силой, которая провела их нетерпеливые, но нетренированные руки через ужасы эпидемии» (Condé, 1975, стр. 39). ).

Несмотря на трудности и горе, Армейская школа медсестер прошла успешно. Несмотря на трудности и горе, Армейская школа медсестер прошла успешно. Студентов удалось быстро мобилизовать для поддержки работы базового госпиталя во время эпидемии. Это произошло из-за предварительной мобилизации и готовности служить в Первой мировой войне, предоставляя студентам обучение и знакомство с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, которые окажутся бесценными в грядущих войнах или стихийных бедствиях, которые затронут их собственные сообщества.

Армейская школа медсестер была первой в стране попыткой создать военное учебное заведение для медсестер в Соединенных Штатах. Абитуриенты отличались от традиционных, только что окончивших среднюю школу. Среди выпускников были Мэри Тобин, декан Университета Дюкен; Маргарет Трейси, декан предшественника Калифорнийского университета в Сан-Франциско; Хелена Клируотер, старшая медсестра больницы Шофилд, Оаху, Гавайи, во время бомбардировки Перл-Харбора; и Вирджиния Хендерсон, всемирно известный преподаватель медсестер (Армейская школа медсестер, 19 лет).21). Гражданские и военные лидеры, родившиеся в рамках этой новой программы, были свидетельством ее успеха в подготовке высококвалифицированных медсестер для профессии во времена крайней нужды.

Абитуриенты отличались от традиционных, только что окончивших среднюю школу. Среди выпускников были Мэри Тобин, декан Университета Дюкен; Маргарет Трейси, декан предшественника Калифорнийского университета в Сан-Франциско; Хелена Клируотер, старшая медсестра больницы Шофилд, Оаху, Гавайи, во время бомбардировки Перл-Харбора; и Вирджиния Хендерсон, всемирно известный преподаватель медсестер (Армейская школа медсестер, 19 лет).21). Гражданские и военные лидеры, родившиеся в рамках этой новой программы, были свидетельством ее успеха в подготовке высококвалифицированных медсестер для профессии во времена крайней нужды.

Гражданские и военные лидеры, рожденные в рамках этой новой программы, стали свидетельством ее успеха в подготовке высококвалифицированных медсестер для профессии во времена крайней нужды. Класс 1921 года также был первой группой студентов, обученных под контролем правительства, и только для обучения в условиях военного времени. На сегодняшний день это был самый большой класс студентов-медсестер, окончивших школу медсестер, и это был первый случай, когда основной задачей обучения медсестер было обучение и подготовка высококвалифицированных медсестер, а не предоставление дешевого источника больничной рабочей силы (Сарнеки). , 1999). Несмотря на то, что они были размещены по всей стране, студенты сохраняли чувство товарищества и связи (Фото 2).

, 1999). Несмотря на то, что они были размещены по всей стране, студенты сохраняли чувство товарищества и связи (Фото 2).

Фото 2: Класс больницы общего профиля Уолтера Рида 1921 года, Вашингтон, округ Колумбия (1921 год).

[Показать в полном размере]

Среднезападный исследовательский центр истории сестринского дела, Иллинойский университет, Чикагский колледж сестринского дела (используется с разрешения) Армейская школа медсестер была закрыта в 1933. Однако, по словам армейского историка Мэри Сарнеки, если бы армейская школа медсестер «не была принесена в жертву на алтарь экономики и политических интриг и сохранилась как небольшое объединение, способное к быстрому расширению в случае необходимости, возможно, дилемма неадекватности сила медсестер, испытанная во время Второй мировой войны, могла бы не состояться. Более того, поскольку нехватка медсестер периодически возникала, такой ресурс мог бы служить инструментом набора, используемым для подготовки медсестер для армии» (Sarnecky, 19). 99, с. 154).

99, с. 154).

Несмотря на свое закрытие, Армейская школа медсестер демонстрирует способность профессии медсестры решать проблемы здравоохранения и независимо информировать профессию. Действительно, после закрытия школы ее восстановление постоянно упоминалось при рассмотрении подходов к решить проблему нехватки медсестер в армии. Школа рассматривалась как жизнеспособный вариант в 1940-х годах в рамках подготовки ко Второй мировой войне, в 1950-х годах в контексте Корейской войны, а также в 1958, когда у армии возникли трудности с набором медсестер (Sarnecky, 1999). Однако он так и не был восстановлен.

Несмотря на свое закрытие, Армейская школа медсестер демонстрирует способность профессии медсестры решать проблемы здравоохранения и информировать профессию независимо. Несмотря на свое закрытие, Армейская школа медсестер демонстрирует способность профессии медсестры решать проблемы здравоохранения проблемы ухода и информировать профессию самостоятельно. Студенты Армейской школы медсестер, как и многие другие военные медсестры, пришедшие до них, смогли подняться и удовлетворить потребности своих пациентов и своей страны во время национальных кризисов.

Гвинет Милбрат, PhD, RN, MPH

Электронная почта: [email protected]

Гвинет Милбрат — клинический ассистент профессор Чикагского колледжа медсестер Иллинойсского университета. Как медсестра-историк она исследовала роль военных медсестер в войне и исторических катастрофах. На сегодняшний день ее стипендия была сосредоточена на роли медсестер во время бомбардировки Перл-Харбора и ее текущем проекте по исследованию армейской школы медсестер. В настоящее время она также является первым вице-президентом Американской ассоциации истории сестринского дела.

американских медсестер в Первой мировой войне | Американский опыт | Официальный сайт

‘

Великая война |

Статья

Недооцененные и находящиеся под огнём

Мариан Мозер Джонс

Праздничная палата лагерного госпиталя №33 в Бресте, Финистер, Франция, декабрь 1918 года. Предоставлено Центром истории и наследия Военно-медицинского департамента.

Предоставлено Центром истории и наследия Военно-медицинского департамента.

Когда над головой пролетел немецкий самолет, медсестра Хелен Дор Бойлстон упала лицом в грязь. Бойлстон, американская медсестра, служившая в базовом госпитале британской армии недалеко от Западного фронта в 1919 г.18, в ту ночь бегали между палатами раненых, пытаясь успокоить их нервы во время авианалета. Теперь все, что она могла сделать, это приготовиться к шипящей бомбе, летящей к ней. Она закрыла глаза и уши от оглушительного рева и «кроваво-красной вспышки». Примерно через полчаса, наконец поняв, что она не пострадала, Бойлстон перестала трястись.

Яркий отчет Бойлстон о ее опыте медсестры во время Первой мировой войны, опубликованный в 1927 году, описывает ее работу с первым Гарвардским подразделением, медицинской бригадой США, которая оказала помощь большему количеству пострадавших, чем любая другая группа американских врачей и медсестер во время конфликта. 19 мая17 марта медицинские бригады США стали первыми американскими войсками, прибывшими в зону боевых действий, и многие из них оставались там до середины 1919 года.

Более 22 000 профессионально подготовленных женщин-медсестер были завербованы Американским Красным Крестом для службы в армии США в период с 1917 по 1919 год, и более 10 000 из них служили на Западном фронте. В этот период в ВМС США служило более 1500 медсестер, а несколько сотен работали в Американском Красном Кресте. Кроме того, некоторые из них, такие как Бойлстон, работали в американских подразделениях британской и французской армий. Вооруженные силы США не принимали на службу за границей медсестер, которые были афроамериканцами или иммигрантами, несмотря на то, что набирали мужчин из этих групп.

Хотя военачальники союзников хотели держать (женщин) медсестер подальше от опасности, они вскоре поняли, что можно было бы спасти гораздо больше жизней комбатантов, если бы раны сначала лечили на передовой, а не в отдаленных базовых госпиталях. Многочисленные медсестры служили на передовых станциях оказания помощи раненым или в передовых частях. В августе 1917 года медсестра армии США Беатрис Макдональд, дежурившая на пункте оказания помощи раненым, попала под вражеский огонь во время воздушного налета, и осколки осколков бомбы попали ей в глаз. После эвакуации Макдональд отказался от приказа вернуться домой, как сообщается, заявив: «Я только начал вносить свой вклад». Имея только один глаз, Макдональд оставался на службе во Франции до заключения перемирия и был награжден Крестом за выдающиеся заслуги.

После эвакуации Макдональд отказался от приказа вернуться домой, как сообщается, заявив: «Я только начал вносить свой вклад». Имея только один глаз, Макдональд оставался на службе во Франции до заключения перемирия и был награжден Крестом за выдающиеся заслуги.

Наиболее распространенными опасностями военного ухода были зараженные пальцы, болезни и физическое напряжение. «Сегодня ночью моя спина сломана надвое. Медленно, [двигаясь] по палате, перевязывая и заправляя кровати», — записала Бойлстон в своем дневнике. Эта частая смена повязок и применение антисептиков, хотя и утомляющие физически, выполняли важную медицинскую функцию в доантибиотиковую эпоху: они стали наиболее эффективным методом заживления инфицированных военных ран и предотвратили многие ампутации конечностей.

Медсестры в очереди за водой в Базовой больнице №21, Руан, Франция. Предоставлено Центром истории и наследия Военно-медицинского департамента.

В своем дневнике Бойлстон также описала социальную сторону войны — как вездесущие напоминания о смертности и быстротечности военной жизни придавали особую напряженность обычным человеческим отношениям. Для медсестер тесная дружба стала незаменимой, в то время как романтические отношения служили желанным развлечением или приводили к помолвкам.

Для медсестер тесная дружба стала незаменимой, в то время как романтические отношения служили желанным развлечением или приводили к помолвкам.

Но Бойлстон в некоторых отношениях отличалась от большинства американских военных медсестер. Ей было 23 года, и она происходила из богатой семьи, в то время как многие медсестры армии и флота США были выходцами из рабочего класса или из сельской местности. Лора Гекльберри, служившая в Базовой больнице №12, «Северо-западном отделении», является более типичным примером таких медсестер. В 19В 09 году она покинула ферму в Индиане, где выросла, чтобы учиться в Иллинойсской школе подготовки медсестер в Чикаго. После выпуска в 1913 году Гекльберри работала медсестрой общественного здравоохранения, расследуя инфекционные заболевания в иммигрантских кварталах города. Когда подразделение Гекльберри отплыло во Францию, чтобы занять британский госпиталь в Данн-Камье, ей было 29 лет, и она уже встречалась с мужчиной, за которого вышла замуж, Джоном Эрлом Дэвисом. За время войны Гекльберри написала более 150 писем Дэвису, который также находился во Франции.

За время войны Гекльберри написала более 150 писем Дэвису, который также находился во Франции.

Письма Гекльберри подчеркивают тот факт, что медсестры армии и флота США служили без звания или должности, и что это отсутствие статуса создавало проблемы. После того, как полковник, руководивший отделением Гекльберри, бесцеремонно заменил их любимую старшую медсестру на более молодую и красивую женщину, Гекльберри в письме к Дэвису возмутился: «Если бы у нас были такие поручения, которые мы должны были иметь до отъезда из США, мы бы не оказались во власти милости». из таких мужчин. Им пришлось бы давать повод не только нам, но и штабу для таких выступлений».

Некоторые лидеры медицинских сестер согласны. Кампания по присвоению звания военным медсестрам США, которая совпала с движением за избирательное право женщин, привела в 1920 году к компромиссу, в соответствии с которым медсестрам армии и флота США были присвоены «относительные звания» лейтенанта, капитана и майора.

Был ответ 100 процентов. Мы можем гордиться этим (Hughes, 1921, стр. 32).

Был ответ 100 процентов. Мы можем гордиться этим (Hughes, 1921, стр. 32). 21, с. 215).

21, с. 215).