Содержание

описание, карта, сплав и рыбалка

Река Индигирка – один из главных водных транспортных объектов не только Якутии, но и России. В долине много полезных ископаемых, а завораживающие виды прибрежных территорий привлекают в эти северные места тысячи туристов.

Содержание

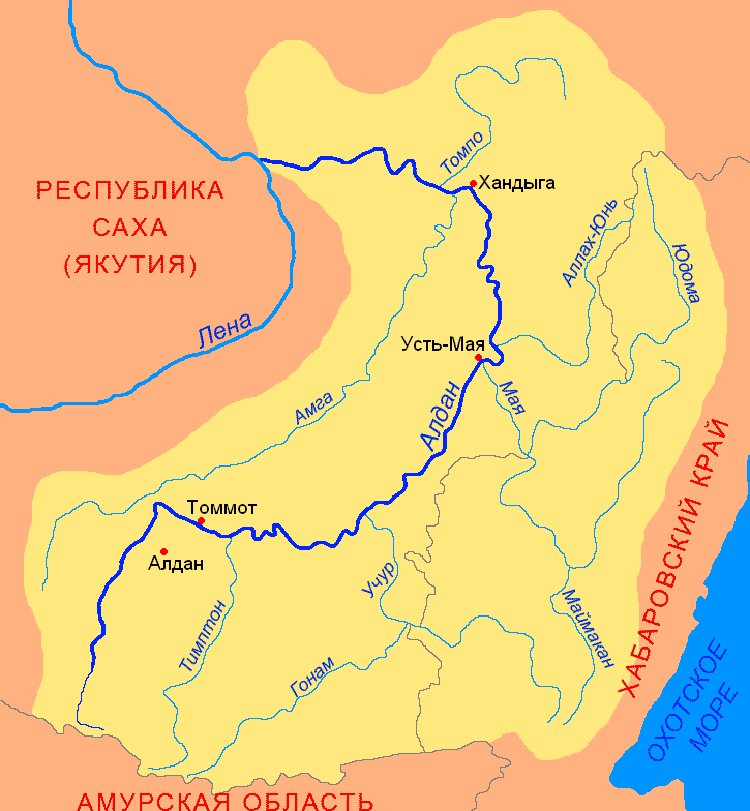

- Река Индигирка на карте Россииот истока до устья

- Общая информация

- Гидрология

- География

- Исток, притоки и устье

- Река на карте

- Населенные пункты

- Флора и фауна

- Сплав и рыбалка на реке

Рекомендуем к прочтению: река Тавда.

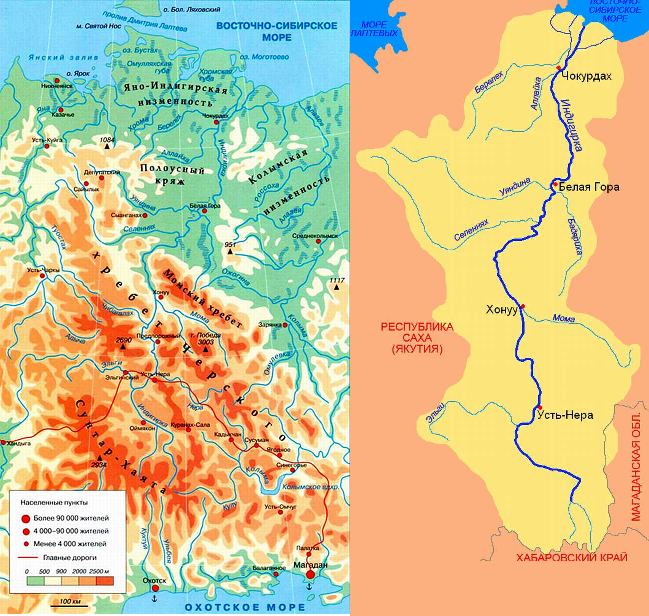

На карте Индигирка занимает существенную часть республики, проходя через северо-восточную часть России. Образуется на склонах Халканского хребта, где сливаются 2 небольшие речки. Вместе с ними общая длина реки по карте составляет почти 2 тыс. км, а объем водосборного бассейна превышает 360 тыс. км². Индигирка занимает 10 место в рейтинге самых полноводных рек России.

Подробное исследование долины началось лишь в 20-х годах 20 века, когда Сергей Обручев отправился в экспедицию в Восточную Сибирь. Изучая русло, он обнаружил в этой местности промышленные запасы золота.

Изучая русло, он обнаружил в этой местности промышленные запасы золота.

Бассейн водоема на карте находится на территории, где развивались многолетние мерзлые породы. Поэтому на реках, расположенных в этой части России (к ним относится и Индигирка), образуются гигантские наледи.

Долина реки разбивается на 2 зоны, каждая из которых отличается собственным характером. В верховьях это бурный горный поток. Протяженность участка 640 км. В нижнем и среднем течении на карте река приобретает равнинный характер.

В месте нахождения истока Индигирка движется в северо-западном направлении, затем сворачивает на север, проходя через горные хребты. В этом участке долина реки достигает предельной ширины 20 км, хотя на большей части пути она колеблется в пределах 1000 м.

Рекомендуем к прочтению: река Керженец.

Движется поток через глубокие ущелья, формируя пороги, скорость течения в которых достигает 4 м/с. Достигая среднего участка, долина становится шире, а русло в отдельных областях разбивается на рукава.

После прохождения через Момский хребет на карте Индигирка протекает по равнинной части. Местами путь извилистый, а иногда формирует длинные прямые плесы. Для участка перед устьем Индигирки характерны множественные рукава, а также обширная дельта. При впадении в море реку от него отделяет песчаная отмель.

Момский хребет

Рекомендуем к прочтению: река Кан.

Гидрология

На карте России и даже планеты это самый холодный водоем. В зимние месяцы в этой части страны температура постоянно держится на уровне –50 °C и ниже, а вода в эти периоды промерзает насквозь.

Ледостав обычно происходит в октябре. Лед достигает толщины 2 м и больше, а вскрывается Индигирка не раньше конца мая. В холодную весну этот срок сдвигается на июнь.

Самый холодный водоем России получает основную часть питания от дождей и таяния снега и льда. Наиболее высокие колебания уровня воды на карте отмечают в первые 2 месяца лета.

Индигирка судоходна. Судам разрешено движение от места впадения Момы. Ближе к устью образован искусственный канал, который облегчает продвижение.

Ближе к устью образован искусственный канал, который облегчает продвижение.

Якутия. Индигирка. Мома. Полная версия.

На всем протяжении пути построены несколько основных пристаней, в числе которых:

- Дружина.

- Табор.

- Русское Устье и проч.

Для бассейна этой реки России характерна активная золотодобыча. Также развито оленеводство, а местные жители ведут добычу костей мамонта. Рыбный промысел осуществляется в основном в области устья.

На водоеме не построено ни одного водохранилища или ГЭС. Местные жители берут воду непосредственно из речки и из близлежащих озер.

Читайте также: река Жиздра.

География

Река Индигирка на карте России движется от юга республики на север. На этом пути проходит через 4 географические зоны, в том числе через арктическую пустыню и леса тайги.

Рекомендуем к прочтению: Башкирия река Инзер.

Исток, притоки и устье

Исток на карте отмечен на Халканском хребте, где берут начало 2 небольшие речки. Именно от их слияния образуется водный поток. Вместе с ними общая протяженность Индигирки достигает 2 тыс. км.

Именно от их слияния образуется водный поток. Вместе с ними общая протяженность Индигирки достигает 2 тыс. км.

В верхнем и нижнем течении на карте России в поток впадают множество крупных притоков. В их числе:

- Нера.

- Мома.

- Аллаиха.

- Куйдусун.

- Эльги и проч.

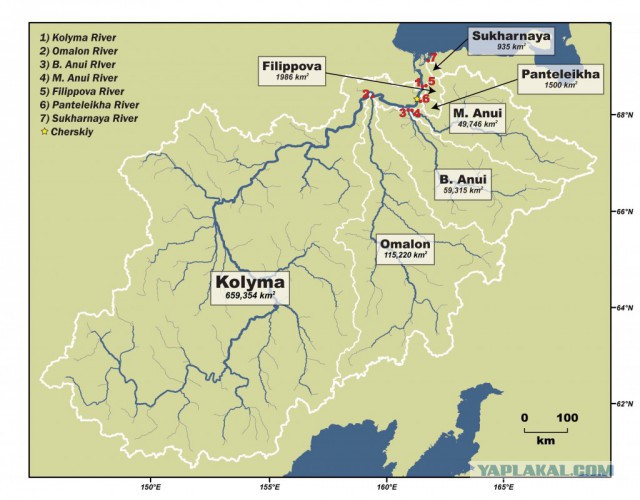

Устье расположено в Восточно-Сибирском море. Это одно из самых опасных мест на всем протяжении водного объекта. Здесь есть множество порогов, которые трудно преодолеть даже опытным туристам. Местные жители не рискуют выходить на воду в этом месте лишь в те периоды, когда это позволяет уровень воды. Устье представляет собой эстуарий, состоящий из множества протоков.

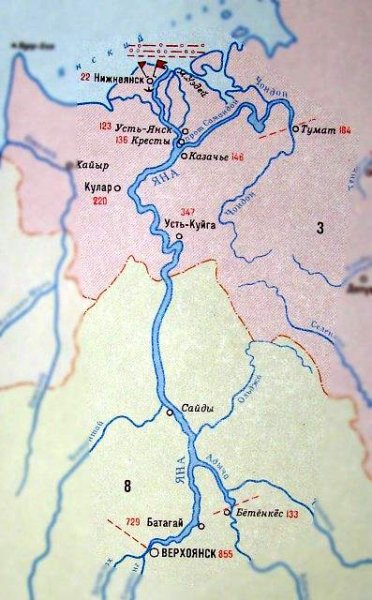

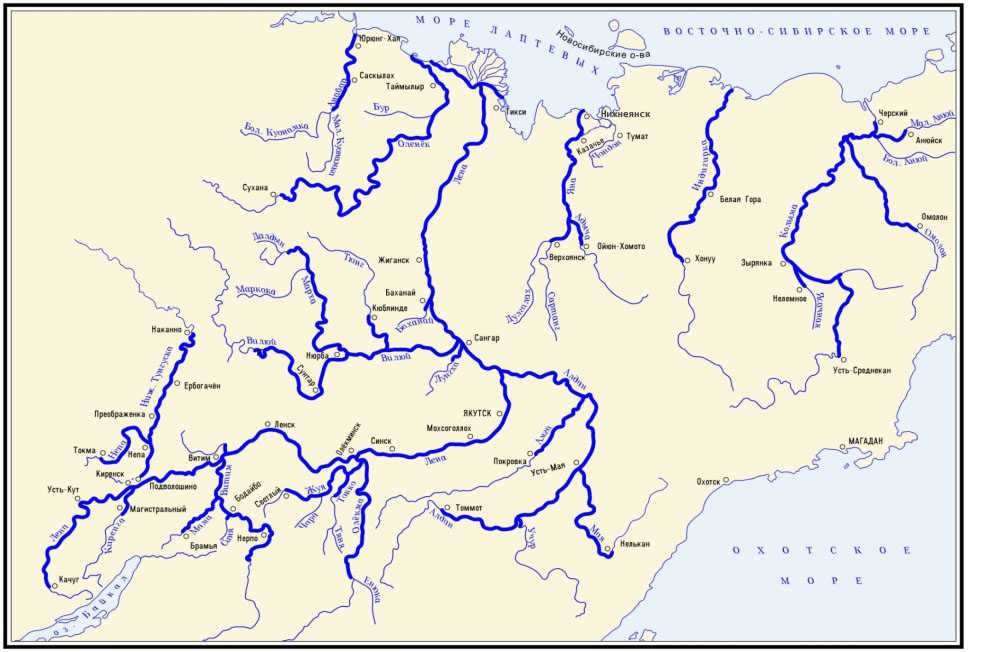

Река на карте

Читайте также: река Яна на карте.

Индигирка на карте России занимает значительную часть территории Якутии. Она проходит как через тайгу, так и через арктическую пустыню.

Рекомендуем к прочтению: река Мокша на карте.

Населенные пункты

Одним из самых известных населенных пунктов, построенных на берегах водоема, является село Оймякон.

Также поток проходит через следующие объекты:

- Усть-Нера.

- Хонуу.

- Томтор.

- Белая Гора и проч.

Читайте также: на какой реке стоит Новосибирск.

Задолго до устья непосредственно на прибрежной территории перестают встречаться населенные пункты. Берега превращаются в сплошную каменную преграду, пряча русло в узкое высокое ущелье. Жить в этой местности невозможно.

Рекомендуем к прочтению: река Дёма на карте.

Флора и фауна

Река проходит через несколько разных зон, для каждой из которых характерны собственные разновидности растений: тайга, тундра, арктические леса. Непосредственно в Индигирке водной растительности практически нет. Связано это с постоянным сквозным промерзанием в зимние месяцы. Встречается лишь осока и водоросли.

На берегах водятся редкие виды птиц, занесенные в Красную Книгу. Например, гуси, гагары, стерхи. Насчитывается около 30 видов ценных пород рыбы, в том числе:

- Горбуша.

- Кета.

- Осетр.

- Налим и проч.

Из животных встречаются песец, снежный баран, северный олень, европейская выдра и еще несколько десятков видов.

Читайте также: река Онега.

Сплав и рыбалка на реке

На карте России Индигирка – одно из самых популярных мест у любителей активного туризма и рыбной ловли. Здесь можно поймать трофейные экземпляры, хотя это сложно сделать на спиннинг. Встречаются настолько крупные представители ихтиофауны, что зачастую рвут леску.

Осенняя Рыбалка на Индигирке часть 1

Ценные породы рыбы (сибирский осетр, кета и проч.) необходимо выпускать. В целом же запретных мест на рыбалку на карте реки нет. Только сезон рыбной ловли обычно ограничивается летними месяцами. Выдержать рыбалку в суровых сибирских условиях могут далеко не все. К тому же, в самые морозные месяцы вода сильно промерзает, что делает лов невозможным.

Добыча подлёдного чира, на Индигирке, в районе посёлка Белая Гора.

На участках с порогами часто встречаются туристы, отправляющиеся в сплавы. Однако маршрут следует составлять заранее, учитывая уровень воды и сложность территории. Индигирка – одна из самых опасных рек России, и не прощает небрежности. Во время попыток преодолеть наиболее сложные участки гибли даже опытные туристы.

Однако маршрут следует составлять заранее, учитывая уровень воды и сложность территории. Индигирка – одна из самых опасных рек России, и не прощает небрежности. Во время попыток преодолеть наиболее сложные участки гибли даже опытные туристы.

Сплав по Индигирке — фильм

На прибрежной территории есть известные достопримечательности России. Например, поселок Оймякон, расположенный на карте недалеко от истока. Это одно из самых суровых мест не только России, но и мира, известный как «Полюс холода». Здесь официально зафиксирована температура –67°C, хотя по неподтвержденным данным она опускалась до –71°C.

Сплав по реке Индигирка.

Менее известным, но при этом интересным, является город Зашиверск, который был основан в середине 17 века. Около двух столетий он считался уездным городом. Однако эпидемия оспы, разразившаяся в 19 веке, уничтожила его. Те жители, которые не умерли в результате болезни, покинули его. Сегодня на карте России это вымерший город-памятник.

В долине реки Индигирка расположены и природные достопримечательности. Например, сопки, находящиеся в котловине у Оймякона. В результате многолетней эрозии они превратились в причудливые группы скал, которые привлекают сотни туристов.

Например, сопки, находящиеся в котловине у Оймякона. В результате многолетней эрозии они превратились в причудливые группы скал, которые привлекают сотни туристов.

Индигирская труба

Другое интересное место – устье, которое известно как Индигирская труба или Большое ущелье. Это один из самых опасных участков с отвесными берегами и мощными порогами. Неопытным туристам не стоит спускаться в долину в этом месте. Зато можно полюбоваться прекрасными видами с высоты.

Владимир

Привет! Меня зовут Владимир. Я закончил Российский Государственный Гидрометеорологический Университет. В свободное время веду блог, в котором рассказываю о водных объектах нашей планеты, увлекаюсь охотой, рыбалкой и сплавом по рекам. Присоединяйтесь! Пишите комментарии, задавайте вопросы.

Река Индигирка и семь её замечательных мест.

Пожалуй, большинство жителей России, хоть как-то знакомых с географией родной страны, про Индигирку слышали. И для этого большинства представляется она очень далёкой, дикой и необжитой рекой. На самом деле, если с Индигиркой познакомиться в реальности, то окажется, что эти представления недалеки от истины. Хотя, как и на всех других реках, на берегах Индигирки издревле селились люди. Когда-то юкагиры, эвены и другие народы, позднее якуты и русские. Но и до сих пор здесь не так много населённых пунктов, да и те не очень крупные.

На самом деле, если с Индигиркой познакомиться в реальности, то окажется, что эти представления недалеки от истины. Хотя, как и на всех других реках, на берегах Индигирки издревле селились люди. Когда-то юкагиры, эвены и другие народы, позднее якуты и русские. Но и до сих пор здесь не так много населённых пунктов, да и те не очень крупные.

Наиболее крупный из них посёлок Усть-Нера, с населением около шести тысяч человек, хотя в лучшие советские времена, в период расцвета геологической деятельности, здесь численность жителей достигала двенадцати тысяч. Но и сейчас для Усть-Неры есть перспективы, ведь посёлок расположен на пересечении двух транспортных артерий – Колымской трассы, единственной автомобильной дороги, пересекающей реку и соединяющей Якутск с Магаданом, и собственно самой Индигирки, которая в этом качестве работает не только летом, но и зимой. Именно от Усть-Неры возможна навигация для небольших катеров ниже по реке, но только до того места, которое называется «Индигирская труба». Там река входит в узкое и суровое ущелье среди гор хребта Черского, где бушуют грозные и непроходимые пороги. Навигация также существует и в нижней части реки от устья до посёлка Хонуу. Но когда Индигирка замерзает, вот тогда-то она и становится дорогой, зимником по которому осуществляются все грузоперевозки от посёлков, расположенных ниже по реке. И даже от самого Чокурдаха, который находится уже в самом нижнем течении, можно выехать на Колымскую трассу, а отсюда куда угодно, хоть до самой Москвы. Но зимник по Индигирке это отдельная тема, достойная своего рассказа, дорога суровая и опасная, но другой здесь нет.

Там река входит в узкое и суровое ущелье среди гор хребта Черского, где бушуют грозные и непроходимые пороги. Навигация также существует и в нижней части реки от устья до посёлка Хонуу. Но когда Индигирка замерзает, вот тогда-то она и становится дорогой, зимником по которому осуществляются все грузоперевозки от посёлков, расположенных ниже по реке. И даже от самого Чокурдаха, который находится уже в самом нижнем течении, можно выехать на Колымскую трассу, а отсюда куда угодно, хоть до самой Москвы. Но зимник по Индигирке это отдельная тема, достойная своего рассказа, дорога суровая и опасная, но другой здесь нет.

Индигирка – одна из наиболее крупных рек северо-востока России, имеющих самостоятельный сток в море. Её длина вместе с истоками достигает почти двух тысяч километров. Хотя, собственно Индигиркой эта река называется только после слияния двух рек Туора-Юрях и Тарын-Юрях. Истоки Индигирки берут своё начало в хребте Сунтар-Хаята и Оймяконском нагорье, затем река рассекает хребты огромной горной системы, называемой хребтом Черского, наиболее возвышенной на северо-востоке страны. Именно здесь самые суровые и труднопроходимые места на реке, но здесь же и самые красивые. Выйдя из гор хребта Черского, Индигирка несёт свои воды по Момо-Селенняхской межгорной котловине. Затем пересекает не очень высокие отроги Момского хребта и лишь только после этого окончательно выходит на равнину, где и течёт в низменных берегах оставшиеся чуть более тысячи километров вплоть до Восточно-Сибирского моря. От самых истоков до устья Индигирка протекает по территории Якутии.

Именно здесь самые суровые и труднопроходимые места на реке, но здесь же и самые красивые. Выйдя из гор хребта Черского, Индигирка несёт свои воды по Момо-Селенняхской межгорной котловине. Затем пересекает не очень высокие отроги Момского хребта и лишь только после этого окончательно выходит на равнину, где и течёт в низменных берегах оставшиеся чуть более тысячи километров вплоть до Восточно-Сибирского моря. От самых истоков до устья Индигирка протекает по территории Якутии.

Что касается названия реки, то под этим именем она стала известна с 1636-го года, когда тобольский казак Иван Ребров добрался сюда морским путём от устья Яны. Это и было первое открытие Индигирки русскими. С местных языков перевести название можно как «Собачья река», это связано, вероятно, с тем, что местные жители из домашних животных имели только собак. Впрочем, существует и другая версия, будто жил тут эвенский род инди. Индигыр – люди рода инди.

Об Индигирке можно рассказать много всего интересного, в совершенно разных аспектах. И никак не избежать, конечно, ландшафтной или эстетической привлекательности этой реки. Здесь столько удивительно красивых мест, что никого не оставят равнодушным. Это просто рай для профессионального пейзажного фотографа. Но рай суровый и труднодоступный. И, в силу того, что не так много людей здесь бывает, то места эти ещё мало кто видел. И уж тем более, визуально мало кто представлял на широкое обозрение. Значит, пора это сделать. Всего лишь семь замечательных мест, что совсем не означает, что тут нет больше ничего интересного.

И никак не избежать, конечно, ландшафтной или эстетической привлекательности этой реки. Здесь столько удивительно красивых мест, что никого не оставят равнодушным. Это просто рай для профессионального пейзажного фотографа. Но рай суровый и труднодоступный. И, в силу того, что не так много людей здесь бывает, то места эти ещё мало кто видел. И уж тем более, визуально мало кто представлял на широкое обозрение. Значит, пора это сделать. Всего лишь семь замечательных мест, что совсем не означает, что тут нет больше ничего интересного.

Место первое. Озеро Лабынкыр.

Как уже было сказано, Индигирка образуется от слияния двух рек – Тарын-Юрях и Туора-Юрях. Одним из наиболее крупных притоков Туора-Юрях является река Лабынкыр, соответственно это один из истоков Индигирки. Рассказывая об Индигирке невозможно опустить Лабынкыр, потому что выше по этой реке лежит довольно большое одноимённое озеро, которое является настоящей достопримечательностью не только Оймяконского района, к которому принадлежит, но и всей Якутии в целом. А дело всё в том, что с этим озером связана легенда о неком, будто бы живущем в озере неизвестном науке животном, по описаниям похожем на плезиозавра. Что-то вроде якутского озера Лох-Несс. Здесь, правда, Несси называют лабынкырским чёртом. Местные жители ревностно относятся к легенде и не очень любят, когда приезжие сомневаются в ней. Впрочем, истоки легенды, вероятно, нужно искать не в реальности, а в человеческом сознании, склонном к поискам выхода из этой самой реальности, которая большинство людей почему-то не устраивает. Но, на самом деле, озеро Лабынкыр и без всяких чудовищ достойно того, чтобы его увидеть. Вот только добраться сюда непросто. Ближайший населённый пункт посёлок Томтор находится в сотне километров и дорога сюда вездеходная по болотам, да камням. Редкие путешественники добираются сюда именно на вездеходе или на лошадях, или даже просто пешком.

А дело всё в том, что с этим озером связана легенда о неком, будто бы живущем в озере неизвестном науке животном, по описаниям похожем на плезиозавра. Что-то вроде якутского озера Лох-Несс. Здесь, правда, Несси называют лабынкырским чёртом. Местные жители ревностно относятся к легенде и не очень любят, когда приезжие сомневаются в ней. Впрочем, истоки легенды, вероятно, нужно искать не в реальности, а в человеческом сознании, склонном к поискам выхода из этой самой реальности, которая большинство людей почему-то не устраивает. Но, на самом деле, озеро Лабынкыр и без всяких чудовищ достойно того, чтобы его увидеть. Вот только добраться сюда непросто. Ближайший населённый пункт посёлок Томтор находится в сотне километров и дорога сюда вездеходная по болотам, да камням. Редкие путешественники добираются сюда именно на вездеходе или на лошадях, или даже просто пешком.

Прекрасно не только само озеро Лабынкыр, но и окрестности. Эта наледь лежит на реке Лабынкыр в десяти километрах выше озера.

Самая северная часть озера, здесь из озера вытекает одноимённая река. Тут же есть большой дом, который может приютить много путников.

Южная часть озера. Погода на озере не часто балует.

Вид от южной оконечности озера на север. Отсюда можно увидеть озеро во всю его длину. Лабынкыр протягивается с севера на юг примерно на 15 километров, а в ширину достигает четырёх километров.

Северная часть озера гораздо более низменная, чем южная.

Южная часть озера.

Место второе. Оймякон – полюс холода.

Действительно, место с самыми холодными зимами в северном полушарии находится именно здесь, в Оймяконье. Документально тут регистрировались температуры вплотную к отметкам минус семьдесят градусов ниже нуля. А уж минус пятьдесят считается вполне нормальной температурой и держится обычно на протяжении одного-двух месяцев. Впрочем, в Якутии есть ещё один район традиционно находящийся в споре с Оймяконским за «снежную пальму» первенства по морозам – Верхоянский. Причина такого сурового климата в его резко континентальном характере, а также в зимних температурных инверсиях. В условиях продолжительных антициклонов при отсутствии ветра, в широких межгорных котловинах как раз и создаются условия для этих самых температурных инверсий, когда более тяжёлый холодный воздух опускается на дно этих межгорных котловин, в которых, как правило, и находятся населённые пункты. Так что зимой здесь в горах даже теплее, чем и пользуются местные оленеводы, стада которых вольно пасутся и зимой. Административно центром Оймяконского района является Усть-Нера, но когда говорят об Оймяконье именно как о полюсе холода, имеют ввиду посёлок Томтор, который расположен вовсе даже и не на берегах Индигирки, а на берегах Куйдусуна, её левого притока. А на самой Индигирке, в сорока километрах от Томтора, стоит посёлок поменьше, который так и называется Оймякон.

Причина такого сурового климата в его резко континентальном характере, а также в зимних температурных инверсиях. В условиях продолжительных антициклонов при отсутствии ветра, в широких межгорных котловинах как раз и создаются условия для этих самых температурных инверсий, когда более тяжёлый холодный воздух опускается на дно этих межгорных котловин, в которых, как правило, и находятся населённые пункты. Так что зимой здесь в горах даже теплее, чем и пользуются местные оленеводы, стада которых вольно пасутся и зимой. Административно центром Оймяконского района является Усть-Нера, но когда говорят об Оймяконье именно как о полюсе холода, имеют ввиду посёлок Томтор, который расположен вовсе даже и не на берегах Индигирки, а на берегах Куйдусуна, её левого притока. А на самой Индигирке, в сорока километрах от Томтора, стоит посёлок поменьше, который так и называется Оймякон.

Минус 71,2. Именно этой температурой бравируют оймяконцы. На самом деле нужно отметить, что такой температуры здесь никогда не регистрировалось. Возможность такой температуры некогда рассчитал Сергей Обручев, исследователь этого края. Документально регистрировались температуры лишь немногим ниже семидесяти градусов.

Возможность такой температуры некогда рассчитал Сергей Обручев, исследователь этого края. Документально регистрировались температуры лишь немногим ниже семидесяти градусов.

Посёлок Томтор.

Посёлок Томтор и стела, напоминающая, что вы находитесь на полюсе холода.

В посёлке Оймякон есть свой памятник полюсу холода. Здесь же упомянут и Сергей Обручев, автор температуры -71,2.

Посёлок Оймякон.

Место третье. Оймяконские Кисиляхи.

В окрестностях Усть-Неры можно увидеть удивительные ландшафтные образования. Повсеместно по гребням окружающих гор разбросаны гранитные останцовые комплексы. Они настолько причудливы в своих формах, что порой возникает идея об их рукотворном происхождении, хотя это всего лишь процессы морозного выветривания поработали. Впрочем, скучное научное объяснение, также как и в случае с Лабынкыром, многих не устраивает, а вот идея рукотворности очень даже находит отклик. Здесь у оймяконцев тоже давний конфликт с верхоянцами. Подобные останцовые комплексы есть в разных местах Якутии, в том числе и в Верхоянском районе поблизости с посёлком Батагай, те даже более известны и уже довольно раскручены как туристический бренд. А в последнее время оймяконцы стали активно посягать теперь уже и на «каменную пальму» первенства в этом вопросе. Именно относительно верхоянских останцов возникло наименование Кисиляхи, а точнее, если в якутской транскрипции, то Кигиляхи, с мягкой буквой Г. Киги на якутском означает человек. То есть Кигилях – человекоподобный. Так вот, верхоянцы очень ревниво относятся, когда оймяконцы свои останцы тоже называют Кигиляхи. В любом случае, этот останцовый ландшафт вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно потрясающие комплексы разбросаны чуть ниже устья правого притока Индигирки, реки Нера, их прекрасно видно прямо из Усть-Неры, но чтобы туда добраться, нужно немного спуститься по реке и затем подняться на гору.

Подобные останцовые комплексы есть в разных местах Якутии, в том числе и в Верхоянском районе поблизости с посёлком Батагай, те даже более известны и уже довольно раскручены как туристический бренд. А в последнее время оймяконцы стали активно посягать теперь уже и на «каменную пальму» первенства в этом вопросе. Именно относительно верхоянских останцов возникло наименование Кисиляхи, а точнее, если в якутской транскрипции, то Кигиляхи, с мягкой буквой Г. Киги на якутском означает человек. То есть Кигилях – человекоподобный. Так вот, верхоянцы очень ревниво относятся, когда оймяконцы свои останцы тоже называют Кигиляхи. В любом случае, этот останцовый ландшафт вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно потрясающие комплексы разбросаны чуть ниже устья правого притока Индигирки, реки Нера, их прекрасно видно прямо из Усть-Неры, но чтобы туда добраться, нужно немного спуститься по реке и затем подняться на гору.

Оймяконские кисиляхи.

Отсюда и Усть-Нера хорошо видна. И это одно из немногих мест на Индигирке, где можно воспользоваться мобильной связью.

И это одно из немногих мест на Индигирке, где можно воспользоваться мобильной связью.

Останцы шеренгами выстраиваются по гребням гор.

Отсюда и на Индигирку замечательный вид.

Место четвёртое. Устье реки Иньяли.

Несколько ниже двух закрытых уже старательских посёлков – Подпорожный и Хатыннах, но немного выше здравствующего до сих пор небольшого якутского посёлка Тюбелях или его ещё называют Чумпу-Кытыл, в Индигирку слева впадает довольно большой приток Иньяли, а почти напротив, справа впадает река поменьше, под названием Еченка. Подпорожный и Хатыннах относятся ещё к Оймяконскому улусу, а вот Тюбелях уже к Момскому. В этом месте Индигирка закладывает крутую петлю, а долины Иньяли и Еченки практически перпендикулярно примыкают к долине Индигирки. Они явно развивались по тектоническому разлому, пересекающему долину Индигирки. И на всём этом пересечении создаётся простор, потрясающий своей красотой. Особенно поражает широко распахнутая долина Иньяли, с горами, будто уходящими куда-то вдаль. И по Иньяли и по Еченке активно работают старательские артели, но не золото является настоящим достоянием этих мест. Первозданная красота — вот настоящая ценность.

И по Иньяли и по Еченке активно работают старательские артели, но не золото является настоящим достоянием этих мест. Первозданная красота — вот настоящая ценность.

Широкая долина Иньяли. Снято с противоположного берега Индигирки. На устье Иньяли разбегается многочисленными протоками.

Река Индигирка чуть выше устья Иньяли.

Индигирка и долина Иньяли. Так же как и на Еченке на Иньяли в июле ещё лежат отдельные островки наледей. Наледи характерное явление для зон вечной мерзлоты, их наличие также косвенно говорит о тектонических нарушениях в этих местах. По этим ослабленным тектоническими подвижками зонам на поверхность поднимаются подмерзлотные воды, которые как раз и являются основным фактором возникновения наледей.

На устье Иньяли.

На устье Иньяли.

Место пятое. Индигирская труба.

Якутский посёлок Тюбелях, последний населённый пункт перед той частью реки, где уже никто не живёт. Просто потому, что здесь Индигирка входит в горы хребта Черского. Это самое суровое и мрачное место на реке, которое называют «Индигирской трубой». На этом участке, длиной около тридцати километров, высокие горы будто загоняют реку в тесное ущелье, где она всей своей мощью пытается пробиться сквозь эту каменную преграду. И как обычно бывает в таких местах на реках здесь полно грозных порогов, которые лишь немногие из местных жителей рискуют преодолевать на своих моторных лодках, да и то лишь тогда, когда уровень воды благоприятен для этого. Даже для спортивных туристов на специальных средствах сплава эта часть реки представляет определённые трудности и опасности и не так уж часто здесь можно наблюдать таковых. Разве что несколько групп за сезон, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на суровость этого участка, в нём тоже есть свои красоты. Особенно хорош Мольджогойдох, небольшой левый приток Индигирки ещё почти в самом начале Трубы. А вообще первый населённый пункт после Тюбеляха на Индигирке — посёлок Хонуу, только лишь в полутора сотнях километров ниже.

Это самое суровое и мрачное место на реке, которое называют «Индигирской трубой». На этом участке, длиной около тридцати километров, высокие горы будто загоняют реку в тесное ущелье, где она всей своей мощью пытается пробиться сквозь эту каменную преграду. И как обычно бывает в таких местах на реках здесь полно грозных порогов, которые лишь немногие из местных жителей рискуют преодолевать на своих моторных лодках, да и то лишь тогда, когда уровень воды благоприятен для этого. Даже для спортивных туристов на специальных средствах сплава эта часть реки представляет определённые трудности и опасности и не так уж часто здесь можно наблюдать таковых. Разве что несколько групп за сезон, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Несмотря на суровость этого участка, в нём тоже есть свои красоты. Особенно хорош Мольджогойдох, небольшой левый приток Индигирки ещё почти в самом начале Трубы. А вообще первый населённый пункт после Тюбеляха на Индигирке — посёлок Хонуу, только лишь в полутора сотнях километров ниже. Так что, по сути, это самая дикая и необжитая часть реки.

Так что, по сути, это самая дикая и необжитая часть реки.

Вход в «Индигирскую трубу». Горы здесь настолько тесно встают, что кажется, будто реке некуда дальше течь.

Долина Мольджогойдоха.

Индигирка на устье Мольджогойдоха. Летом 2013-го года на Индигирке случилось серьёзное наводнение, река переполнена мутной водой. На дальнем плане по левому берегу скала, которую называют – утёс Бусика и Калинина. Здесь в 1931-м году работала Индигирская экспедиция и 30 июня при предварительном осмотре порогов на моторной лодке, погибли начальник экспедиции В.Д. Бусик и его помощник Е.Д. Калинин.

Рядом с устьем Мольджогойдоха по гребню протягивается группа гранитных останцов, как один из важных элементов местных пейзажей. На верхушках некоторых останцов можно отыскать очень удобные площадки, откуда открываются прекрасные виды на Индигирку.

Долина Мольджогойдоха.

Место шестое. Устье реки Чибагалах.

После того, как река вновь выйдет на простор из тесного ущелья «Индигирской трубы», она ещё какое-то время никак не может успокоиться. И хотя последний, но, пожалуй, самый серьёзный порог Кривун остаётся напротив правого притока Кюеллях-Мустах, всё же ещё некоторое время на реке встречаются шиверы. А примерно в десяти километрах ниже Кривуна слева в Индигирку впадает река Чибагалах. Здесь наконец-то долина реки существенно расширяется, и отсюда открываются потрясающие виды на горы Порожного хребта, одного из многих в глобальной горной системе хребта Черского. Именно Порожный хребет и является препятствием на пути Индигирки, которое она успешно преодолевает. Но от устья Чибагалаха горы Порожного хребта уже не воспринимаются как препятствие, а воспринимаются как украшение дальнего плана для фотографа. Долина же самого Чибагалаха расположена очень удачно в смысле фотографического ракурса. Летом солнце здесь уходит за горизонт и поднимается из-за него так, что и в том и другом случае красивые горы Порожного хребта на дальнем плане будут удачно освещены лучами низкого солнца. Так называемый, режимный свет, и это почти всегда создаёт потрясающие состояния.

И хотя последний, но, пожалуй, самый серьёзный порог Кривун остаётся напротив правого притока Кюеллях-Мустах, всё же ещё некоторое время на реке встречаются шиверы. А примерно в десяти километрах ниже Кривуна слева в Индигирку впадает река Чибагалах. Здесь наконец-то долина реки существенно расширяется, и отсюда открываются потрясающие виды на горы Порожного хребта, одного из многих в глобальной горной системе хребта Черского. Именно Порожный хребет и является препятствием на пути Индигирки, которое она успешно преодолевает. Но от устья Чибагалаха горы Порожного хребта уже не воспринимаются как препятствие, а воспринимаются как украшение дальнего плана для фотографа. Долина же самого Чибагалаха расположена очень удачно в смысле фотографического ракурса. Летом солнце здесь уходит за горизонт и поднимается из-за него так, что и в том и другом случае красивые горы Порожного хребта на дальнем плане будут удачно освещены лучами низкого солнца. Так называемый, режимный свет, и это почти всегда создаёт потрясающие состояния. Кроме того, рядом с устьем Чибагалаха поднимается известняковая гора Сого-Хая с причудливыми останцами на её гребнях.

Кроме того, рядом с устьем Чибагалаха поднимается известняковая гора Сого-Хая с причудливыми останцами на её гребнях.

На устье Чибагалаха ранним утром.

На устье Чибагалаха вечером.

Вид с устья вверх по Чибагалаху.

Хариус тут ловится.

На устье разбросаны крупные и хорошо окатанные валуны.

Если подняться немного выше по Чибагалаху, то и здесь можно найти много отличных ракурсов.

На горе Сого-Хая.

Место седьмое. Зашиверск.

Пожалуй, это самое историческое место на Индигирке, связанное с историей освоения российским государством новых территорий на северо-востоке континента. В 1639 году отряд служилых людей под началом Постника Иванова с верховьев реки Яны, где уже тогда был Верхоянск, сухим путем, то есть на лошадях, перешел на Индигирку. Здесь, где река протекает среди отрогов Момского хребта, почти напротив устья левого притока Колядин и было поставлено зимовье. Эта была всего лишь изба на тот момент. Но уже на тот момент, это была одна из опорных точек в продвижении интересов Российской империи на восток.

Но уже на тот момент, это была одна из опорных точек в продвижении интересов Российской империи на восток.

В середине века зимовье было обнесено острожной стеной, а внутри ещё были какие-то новые постройки, в том числе и амбары для хранения ясака, который собирали с местного населения в виде пушнины. По углам острога построили несколько башен. А жили на прилегающей территории тогда, в основном, юкагиры.

Всё в том же, семнадцатом веке, Зашиверск дважды перестраивался, достраивался и реконструировался. Четыре раза стены его подвергались осаде. А около 1700 года была выстроена Спасо-Преображенская церковь бригадой местных плотников во главе с Андреем Ховаровым. Эта церковь, один из шедевров русского деревянного зодчества, как полагается, была построена без единого гвоздя из лиственницы. А главное, чудом сохранилась до наших дней. К сожалению, но это разумно, её сейчас здесь нет. В 1971-м году её перевезли в Новосибирск, восстановили и установили на территории историко-архитектурного музея под открытым небом. В середине XVIII века Зашиверск был опять перестроен и по плану 1798 года его крепостные укрепления имели форму прямоугольника.

В середине XVIII века Зашиверск был опять перестроен и по плану 1798 года его крепостные укрепления имели форму прямоугольника.

Первоначально его русское население было немногочисленным и состояло из нескольких казаков, приказчика и 2—3 промышленных людей. В конце XVII века русское население составляло более десятка служилых людей. В 1740 году в Зашиверске было 10 дворов и несколько балаганов. В 1783 году острог стал уездным городом Якутской провинции Иркутского наместничества и в его округе проживало русских: 62 крестьянина, 33 купца и 99 мещан. В самом городе в 1796 году жило 32 купца, 83 мещанина, было 30 домов и 21 балаган. Каждый год в декабре и в январе в городе проводилась ярмарка, на которую собиралось русское и аборигенное население всей Индигирки, а также с Алазеи и Колымы. В 1803 году Зашиверск был переведен в степень заштатного города провинции. Последняя страница в истории города связана с эпидемией черной оспы, обрушившейся на горожан в 1883 году и погубившей почти всех.

Зашиверск был основан, прежде всего, как военно-административный центр сбора ясака. Город стоял на пересечении важнейших дорог. Из Якутска через Зашиверск шли сухопутные тракты на Колыму и далее к Анадырю, по Индигирке плавали к Ледовитому океану. Здесь останавливались экспедиции Стадухина и Дежнева. Особенно возросло значение Зашиверска в первой половине XVIII века, когда развернулись работы Великой Северной экспедиции. Через город проходили отряды исследователей Северного Ледовитого океана Лаптева и Сарычева.

Зашиверск уже больше не восстанавливали после той страшной эпидемии. И теперь здесь практически ничего не напоминает о той жизни. Лишь вместо церкви поставлена часовня, как памятник небольшому городку, где жили суровые и сильные люди, освоившие и прирастившие к государству Российскому огромные территории.

Часовня в Зашиверске. Берег, где стоял Зашиверск — пологий, зато противоположный берег очень крут. Рассказывают, что местные племена иногда расстреливали из луков с этих скал горожан, выходящих к реке за водой.

Здесь ещё можно встретить остатки старых срубов, но скорее всего, это были постройки уже более позднего времени, они уже не застали Зашиверск.

Эти деревянные скульптуры также созданы гораздо позднее времени существования Зашиверска.

Памятный камень в честь установленной здесь в 2000-м году часовни.

Обзорная карта Индигирки. Места обозначены.

PS. С этой замечательной рекой мне уже много раз приходилось иметь дело. В этом году я намерен изучить нижнее течение Индигирки. Кроме того, в этом году я намерен всем желающим показать Индигирку не на фотографиях, а в реальности. И ещё сейчас я готовлю фототур к Оймяконским кисиляхам. В ближайшее время опубликую программу. Пока могу обозначить только даты 16-24 июля.

Tags: Индигирка, Якутия, обзор

Атлас мира: реки мира

Атлас мира: Реки мира — Индигирка, Индигирка

Станьте участником и получите доступ к большим картам, подписавшись на Euratlas-Info.

Река Индигирка, Река Индигирка

Отток: Северный Ледовитый океан

Страны: Россия

Длина: 1 726 км.

| Алдан | Эссекибо | Колыма | Окаванго | Тапажос |

| Амазонка | Евфрат | Кришна | Оленек | Тарим |

| Амур | Муха | Кура | Олёкма | Теннесси |

| Анадырь | Фрейзер | Кускоквим | Оранжевый | Тиете |

| Ангара | Гамбия | Кванго | Ориноко | Тигр |

| Арканзас | Ганг | Лена | Оттава | Тобол |

| Атабаска | Гила | Ляо | Парагвай | Токантинс |

| Белая | Годавари | Лиард | Парана | Тунгуска Каменистая |

| Бени | Гранде-ду-Бразилия | Лимпопо | Печора | Убанги Уэле |

| Бенуэ | Зеленый | Луара | Пекос | Урал |

| Бермехо | Гуапоре | Ломами | Пилкомайо | Уругвай |

| Брахмапутра | Гуавьяре | Нижняя Тунгуска | Пурус | Ваал |

| Бразос | Гильменд | Маккензи | Путумайо | Вилюй |

| Канада | Хуальяга | Мадейра-Маморе | Ред-Ривер Южный | Висла |

| Каука | Хуан Хэ | Мадре-де-Диос | Рейн | Витим |

| Ченаб | Игуасу | Магдалена | Рона | Волга |

| Чиндвин | Или | Маранон | Рио-Гранде | Вятка |

| Черчилль | Индигирка | Меконг | Святой Лаврентий | Вычегда |

| Колорадо | Инд | Миссисипи | Саладо Северный | Белый |

| Колорадо Техас | Ирири | Миссури | Салуин | Си Цзян |

| Колумбия | Иравади | Мюррей | Санкуру | Шингу |

| Конго | Иртыш | Нармада | Сан-Франциско | Ялун |

| Дунай | Ишим | Негр | Сенегал | Ямуна |

| Даугава | Джеймс | Нельсон-Саскачеван | Сепик | Янцзы |

| Десна | Цзялин | Нен | Шайр | Йеллоустоун |

| Днепр | Юруа | Нигер | Змея | Енисей |

| Днестр | Юруэна | Нил | Сунгари | Юкон |

| Дон | Кама | Синий Нил | Сухона | Замбези |

| Донец | Капуас | Обь | Сатлей | Зея |

| Двина Северная | Касаи | Огайо Аллегейни | Сырдарья | |

| Эльба | Хопер | Ока | Тахо |

Aufeis (наледов) от 1958 исторических карт и снимков Landsat-8 OLI 2013-2017 гг.

, бассейн реки Индигирка, Сибирь (RU) — Набор податков

, бассейн реки Индигирка, Сибирь (RU) — Набор податков

Макарьева Ольга ; Шихов, Андрей; Осташов, Андрей; Нестерова Наталья

База данных ГИС содержит данные о наледях в бассейне реки Индигирка (Россия) из исторических и современных источников, а также полные проекты ArcGIS 10.1/10.2 и Qgis 3* для просмотра и анализа данных. Все данные и проекты имеют систему координат WGS 1984 (без проекции). Проекты ArcGIS и Qgis содержат два слоя, такие как Aufeis_kadastr (сбор исторических данных о наледях, точечные объекты) и Aufeis_Landsat (сбор спутниковых данных о наледях, полигональные объекты).

Сборник исторических данных создан на основе Кадастра наледей (наледей) Северо-Востока СССР (1958 г.). Каждый налет оцифровывался точечным признаком по инвентарной карте (масштаб 1:2 000 000) или по топографическим картам. Атрибутивные данные получены из Кадастра наледей. По историческим данным в пределах исследуемого бассейна насчитывалось 896 наледей общей площадью 2063,6 км².

Современный набор данных наледей создан по снимкам Landsat-8 OLI за период 2013-2017 гг. Каждая наледь очерчена по космическим снимкам полигоном. Безоблачные изображения Landsat получаются сразу после сезона таяния снега (например, между 15 мая и 18 июня), чтобы обнаружить максимально возможное количество наледей. Критические значения нормализованного разностного индекса снега (NDSI) использовались для полуавтоматического обнаружения наледей. Тем не менее, детальная экспертная проверка была проведена после автоматизированной процедуры, чтобы отличить заснеженные участки от наледей и сопоставить исторические и спутниковые коллекции данных. По данным Landsat, количество наледей достигает 1213, а их общая площадь около 1287 км².

Отличие Кадастра (1958 г.) от спутниковых данных может свидетельствовать о значительных изменениях обстановки наледных пород.

Подробную информацию о методах можно найти в публикации, к которой этот набор данных является дополнением.

Цитирование

Чтобы использовать эти данные, вы должны цитировать этот набор данных со следующей ссылкой:

Текстовое цитирование

Цитата BibTeX

Цитирование РИС

Contact

Makarieva, Olga

Metadata Access

DCAT in RDF/XML-Format

DCAT in Turtle-Format

DCAT in JSON-LD-Format

APGC Dataset Metadata in JSON-Format

Податки в вири

База данных Aufeis бассейна реки Индигирка (Shapefile, KML, TXT)ZIP

Цитата:

Макарьева, Ольга; Шихов, Андрей; Осташов, Андрей; Нестерова, Наталия (2018): Налет. ..

..Прено

Публикация этого датасета является дополнением к HTML

Макарьева, Ольга; Шихов, Андрей; Нестерова, Наталья; Осташов, Андрей (2019): Исторические и новейшие…

Прено

Aufeis Cadastre Indigirkacsv-geo-au

адаптировано из Aufeis_kadastr17022019.txt

Цитата:

Макарьева, Ольга; Шихов, Андрей; Осташов, Андрей;…Прено

Aufeis Landsat Indigirkacsv-geo-au

адаптировано из Aufeis_Landsat17022019.

txt

txt

Цитата:

Макарьева, Ольга; Шихов, Андрей; Осташов, Андрей;…Прено

- Наледь

- Ландсат

- Вечная мерзлота

Дополнительная информация

| Поле | Вредность |

|---|---|

| Идентификатор | DOI:10.1594/ПАНГАЕЯ.891036 |

| Проект(ы) | |

| Институт | Институт мерзлотоведения им. Мельникова РАН, Якутск, Россия; Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия |

| Извор | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.891036 |

| Дата публикации | 2018-06-14 |

| Различица | 1,0 |

| Продукт | Каталог ГИС Aufeis для бассейна реки Индигирка |

| Датчик | Ландсат-8 ОЛИ |

| Файлы |

|

| Переменные [единицы измерения] |

|

| Регион | Сибирь |

| Пространственная привязка | EPSG:4326 WGS 84 |

| Пространственное разрешение | 30 м |

| Пространственное покрытие | Широта от 61,82 до 69,71, долгота от 137,82 до 148,49 |

| Временное покрытие | 1958, 2013, 2017 |

| Временное разрешение | май-июнь |

| Формат | Шейп-файл, KML |

| Является дополнением к | Макарьева О. |

..

.. txt

txt Первые три цифры обозначают номер столбца, а последние три цифры представляют номер строки.)

Первые три цифры обозначают номер столбца, а последние три цифры представляют номер строки.)