Содержание

Женщины-герои

1941-1945

По историческим данным, в годы Великой Отечественной войны от 800

тысячдо 1 миллиона женщин совершали подвиги и

гибли за Отечество. Женщиныосвоили более 20

военных профессий

Кто такие «Ночные ведьмы»

Мария Долина

Серафима Амосова

Руфина Гашева

Марина Раскова

Надежда Попова

Девушки в воздухе

Самолёт По-2 был лёгкий, летал на низкой высоте и практически не был заметен немецким радарам. А тактика была очень простой: перед целью лётчицы глушили моторы, самолёт беззвучно планировал, они бросали бомбы, вновь включали моторы и улетали домой. Шум планирующего самолёта ассоциировался с «шуршанием ведьминой метлы в ночи». Поэтому немцы называли их «Nachthexen» (ночные ведьмы)

Читать статью

«Парашюты выкладывали, чтобы взять на борт бомбы»

В тяжелых военных условиях молодые девчонки, многие из которых были вчерашними школьницами, совершали подвиги и гибли за Отечество. При этом они даже в окопах продолжали хранить женственность, проявляя ее в быту и трепетной заботе о товарищах

При этом они даже в окопах продолжали хранить женственность, проявляя ее в быту и трепетной заботе о товарищах

Читать статью

Валентина Гризодубова — первая женщина,удостоенная звания Героя Советского Союза

24-25 сентября 1938 года Валентина в качестве командира экипажа

вместе с двумя другими легендарными лётчицами – Полиной Осипенко и

Мариной Расковой – на самолёте «Родина» улетели в историю

Читать статью

Девушки-снайперы

Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась

почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник

стремился не просто обезвредить, а уничтожить

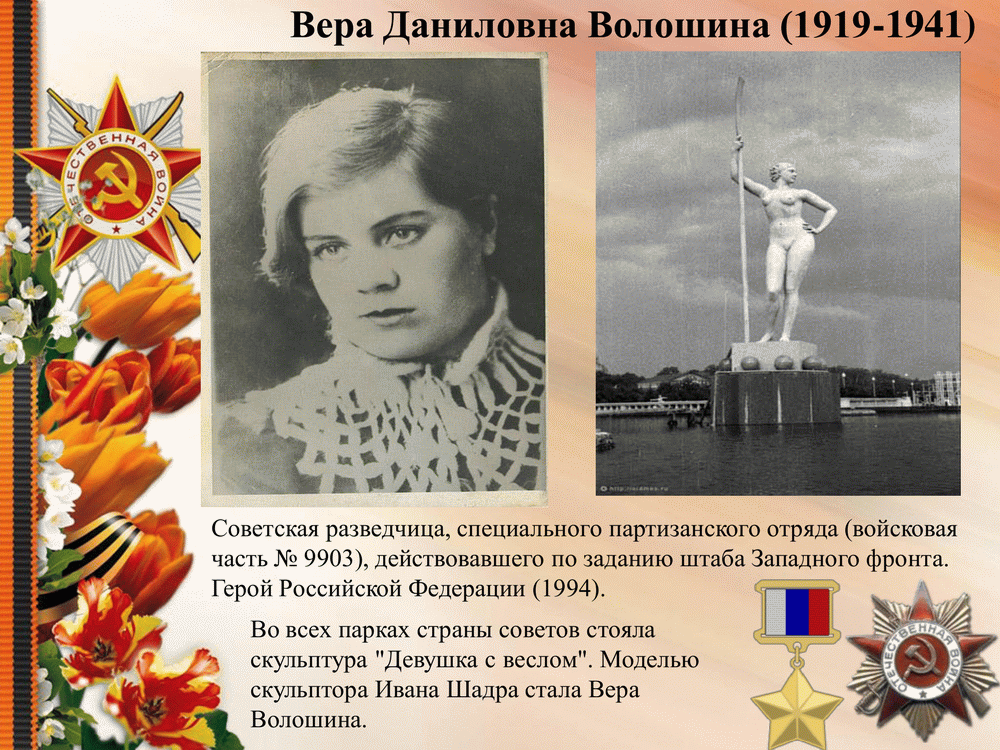

Роза Шанина – «невидимый ужас Восточной Пруссии»

28 января 1945 года от тяжелого ранения в бою погибла Роза

Егоровна Шанина, старший сержант отдельного взвода стрелковой

дивизии 3-го Белорусского фронта. Ей было всего 20 лет. За

Ей было всего 20 лет. За

короткое время на фронте (с 1943 по 1945 гг.) она стала одним из

немногих выдающихся одиночных снайперов Красной Армии.

Она завещала нам песни и росы,

И тихие всплески любимой реки.

О доблестном подвиге Шаниной Розы

Вовек не забудут её земляки!

Читать статью

Людмила Павличенко – «Леди Смерть» Севастопольской обороны

«Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309

фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго

прячетесь за моей спиной?»

В грозные годы войны она участвовала в двух тяжелейших войсковых

операциях: обороне Одессы и Севастополя. В этих боях хрупкая

девушка проявила огромное мужество и самоотверженность. Несколько

ранений и огромный счет убитых врагов – вот её вклад в победу. ..

..

Читать статью

Песнь о Маншук. История подвига советской пулеметчицы

Бой 15 октября 1943 года на окраинах Невеля вышел весьма тяжелым.

Немцы упорно сопротивлялись. Очнувшись, она увидела немцев,

которые подошли совсем близко к её позиции, Маншук нашла в себе

силы снова открыть огонь из пулемета в упор по подходящим солдатам

противника. В этом бою она погибла, уничтожив перед смертью свыше

70 немецких солдат и офицеров

Люблю твои черты,

Твой профиль тонкий,

Жизнь отдала ты праведной борьбе.

Как мы сегодня,

Будут чтить потомки

И подвиг твой, и память о тебе.

Забыть ли время испытаний тяжких

Ещё не стёрты все его следы…

Поэтесса Гульсим Сельжанова

Читать статью

Санинструкторы

Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя

работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых,

которые были гораздо тяжелее их самих

Сумка с медикаментами — главное оружие девушек-санитарок, «воевавших»

на переднем крае линии фронта

Женщины в тылу

В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на

Работать на

заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину

Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые

рвы и траншеи на прифронтовых территориях

Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по

две и даже по три смены в день

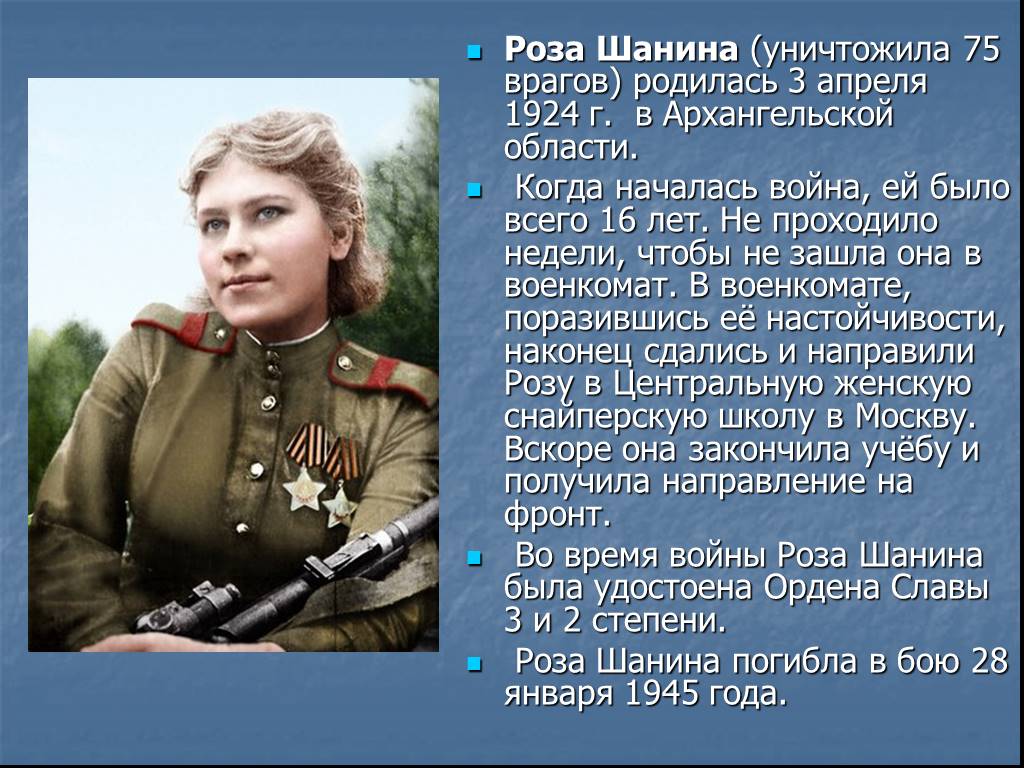

Партизаны

Наравне с мужчинами-партизанами женщины ходили в бой и на выполнение

боевых заданий, участвовали в диверсиях, бдительно несли караульную

службу. На их плечах лежали санитарная служба, связь и обслуживание

бытовых нужд партизан. Собирая сведения о противнике, они распространяли

подпольную литературу, листовки, вели политическую работу среди

населения оккупированных врагом районов

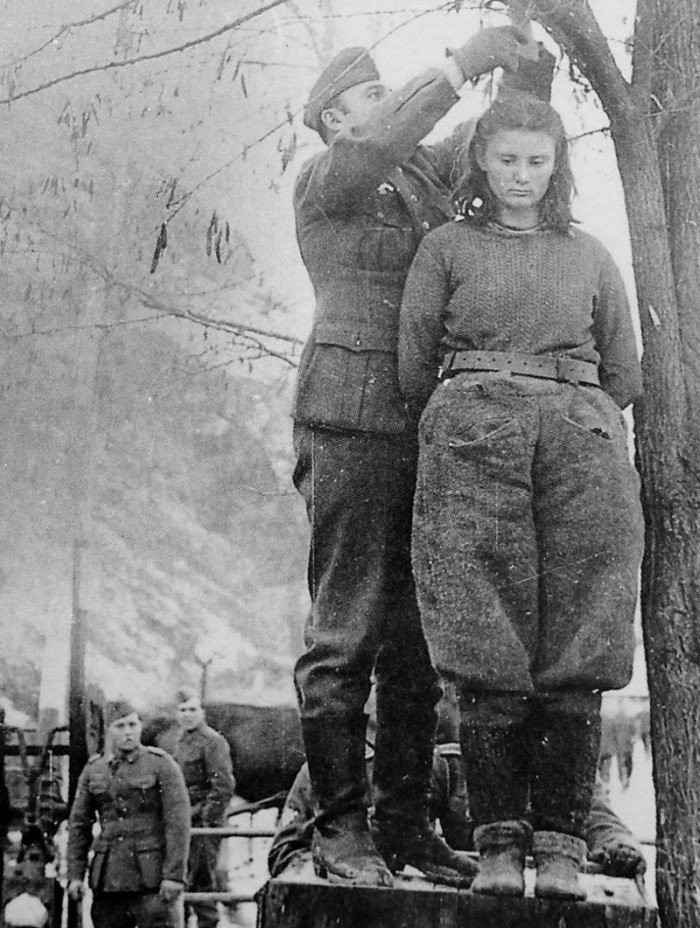

Бессмертная Зоя

29 ноября 1941 года фашистские оккупанты казнили в деревне Петрищево

(ныне Рузский район Московской области) советскую

разведчицу-диверсанта Зою Анатольевну Космодемьянскую

Читать статью

Связистки

Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с

В полной выкладке с

комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на

переднем крае линии фронта

смелые и отважные женщины, которые

доказали, что защищать Родину может

любой, вне зависимости от пола

Наталья Малышева

Екатерина Зеленко

Лидия Литвяк

Екатерина Демина

Мария Осипова

Смотреть всю подборку

Василиса Кожина – героиня Отечественной войны 1812 года

В истории государства Российского есть немало героических примеров, когда женщины наравне с мужчинами с оружием в руках защищали свое Отечество.

Нашествие Наполеона вызвало небывалый патриотический подъем в русском обществе. Во всенародную борьбу с захватчиками вступали представители всех слоев населения. Выдающейся женщиной, участвовавшей в войне 1812 года, была Василиса Кожина – воистину героиня из народа.

Точная дата и место рождения ее неведомы. Но точно известно, что жила она на хуторе Горшкова Сычевского уезда Смоленской губернии. Была замужем за сельским старостой и имела пятерых детей. Современники так ее описывали: «Она была женщиной богатырского роста и огромной физической силы. Лицом красива, а характером мужественна и решительна…».

Но точно известно, что жила она на хуторе Горшкова Сычевского уезда Смоленской губернии. Была замужем за сельским старостой и имела пятерых детей. Современники так ее описывали: «Она была женщиной богатырского роста и огромной физической силы. Лицом красива, а характером мужественна и решительна…».

Василиса, которую почтительно называли «умной головушкой», помогала мужу править его хлопотливую и ответственную должность. Она глубоко уважала своего супруга и никогда над ним не превозносилась, искренне почитая главой и своей семьи, и всего села. Летом 1812 года, когда Василисе было около 35 лет, в одночасье светлые будни превратились в черные дни: грянула война. В середине августа большой отряд французов налетел на Сычевский уезд. Староста Максим Кожин был убит, а село разграблено.

Через девять дней после похорон всей деревней справляли поминки по убиенному. В самый разгар в избу вбежал мальчишка и с порога закричал, что в село идут французы. Все ждали, что скажет Василиса. Она велела всем оставаться за столом, сама же, взяв рушник и положив на него хлеб с солью, пошла навстречу врагам. Встретила их как желанных гостей, даже пригласила к накрытому столу. Когда они захмелели, крестьяне по приказу Василисы заперли окна и дверь и подожгли избу. Это было началом партизанской войны. Односельчане единодушно избрали ее старостой, сопроводив избрание словами: «Будь ты на место мужа. Ты – баба с головой».

Встретила их как желанных гостей, даже пригласила к накрытому столу. Когда они захмелели, крестьяне по приказу Василисы заперли окна и дверь и подожгли избу. Это было началом партизанской войны. Односельчане единодушно избрали ее старостой, сопроводив избрание словами: «Будь ты на место мужа. Ты – баба с головой».

Объезжая верхом окрестные деревни, молодая предводительница стала открыто призывать народ к борьбе с врагом. Повсеместно крестьяне начали преследовать французов: как только у тех ослабевала бдительность, рубили солдат и крушили обозы, лишая неприятеля продовольственных запасов. Партизанский отряд под руководством Василисы Кожиной часто принимал участие в совместных операциях с партизанским отрядом Дениса Давыдова.

О подвигах Василисы говорил весь русский народ, дошла молва и до императора Александра I. За свой героизм сразу же по окончании боевых действий Василиса Кожина была награждена медалью и удостоена денежной премии.

В 1813 году художник Александр Смирнов написал ее портрет. На обороте картины надпись: «Партизан 1812 года Василиса Кожина. Большую сделала для России пользу».

На обороте картины надпись: «Партизан 1812 года Василиса Кожина. Большую сделала для России пользу».

После изгнания французов с территории России следы Василисы теряются. Некоторые источники утверждают, что она вернулась в родную губернию и умерла в 1840 году в возрасте приблизительно 60 лет. Многие историки говорят, что это вообще собирательный образ женщины-партизанки. Но в любом случае ничто не умаляет подвига русской женщины в Отечественной войне 1812 года.

Наталья Баркова,

главный библиотекарь универсального читального зала

Литература:

Грудкина Т. Василиса Прехрабрая. // Славянка. – 2014. – №5. – С. 94-97.

Привалова И. Женщины в войне 1812 года. // История и обществознание для школьников. – 2012. – №3. – С. 55-61.

Сайты:

fb.ru

militera.lib.ru

topwar.ru

19.01.2021

антисоветских партизан в Восточной Европе | Национальный музей Второй мировой войны

Вторая мировая война в Европе официально закончилась 8 мая 1945 года. Однако немногим более года спустя, днем 26 мая 1946 года, в густом сосновом лесу в оккупированной Советским Союзом Литве вспыхнули бои. Пока советские войска осторожно продвигались по лесу, литовские партизаны, организованные в так называемый полк «Железный волк», бросились прятать свои ценности, в том числе печатный станок для выпуска антисоветской литературы. Бросив свои бревенчатые блиндажи, партизаны рассеялись в лес.

Однако немногим более года спустя, днем 26 мая 1946 года, в густом сосновом лесу в оккупированной Советским Союзом Литве вспыхнули бои. Пока советские войска осторожно продвигались по лесу, литовские партизаны, организованные в так называемый полк «Железный волк», бросились прятать свои ценности, в том числе печатный станок для выпуска антисоветской литературы. Бросив свои бревенчатые блиндажи, партизаны рассеялись в лес.

Испуганный кролик метнулся через лес, когда Советы воскликнули — они обнаружили бункеры — и разведчик сказал партизанам приготовиться к бою, прежде чем бежать в укрытие. Когда подошел один красноармеец с автоматом наизготовку, литовский партизан поднял свою старинную винтовку и открыл огонь. Русский пал, когда по всему лесу разразилась стрельба. Еще один солдат погиб, когда партизаны отступили, продолжая вести прерывистый огонь, но Советы отказались углубляться в лес и начали грабить бревенчатые хижины в поисках припасов и информации.

Это был лишь один небольшой эпизод конфликта, вспыхнувшего в оккупированной Советским Союзом Восточной Европе. Это началось еще в 1944 году после отступления немцев и с течением времени усиливалось. Эта война, до сих пор малоизвестная, привела к гибели, вероятно, более 100 000 человек в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине. Мотивы сопротивления были разнообразны, включая национализм, религию и ненависть к коммунизму. Одни партизаны сотрудничали с нацистами, другие с одинаковой решимостью сражались с немцами и русскими. Каким бы ни было происхождение, бои часто были ожесточенными, и обе стороны совершали зверства. И это длилось годами, а в некоторых случаях даже десятилетиями.

Это началось еще в 1944 году после отступления немцев и с течением времени усиливалось. Эта война, до сих пор малоизвестная, привела к гибели, вероятно, более 100 000 человек в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине. Мотивы сопротивления были разнообразны, включая национализм, религию и ненависть к коммунизму. Одни партизаны сотрудничали с нацистами, другие с одинаковой решимостью сражались с немцами и русскими. Каким бы ни было происхождение, бои часто были ожесточенными, и обе стороны совершали зверства. И это длилось годами, а в некоторых случаях даже десятилетиями.

Немецкие войска вторгаются в Литву, июнь 1941 года. Предоставлено Имперским военным музеем.

Одни из самых ожесточенных боев произошли в Литве после того, как советские войска вытеснили немцев с большей части страны в июле 1944 года. Густые сосновые леса Литвы были забиты беженцами, немецкими дезертирами и солдатами, которые бежали, чтобы избежать призыва в армию. СС; но очень мало евреев, так как нацисты убили большинство из них после 1941. В этой разоренной войной бывшей республике Советы изо всех сил пытались установить политический контроль.

В этой разоренной войной бывшей республике Советы изо всех сил пытались установить политический контроль.

Жестокая оккупационная политика усугубила сопротивление: более 100 000 литовцев были депортированы в сибирские ГУЛАГи в первые шесть месяцев после прихода к власти Красной Армии. Воздействие на население в три миллиона человек, уже обедневшее войной, было катастрофическим, порождая гнев и отчаяние, которые непосредственно приводили к вооруженному сопротивлению. К весне 1945 года около 30 000 литовцев активно участвовали в вооруженном сопротивлении советской власти, а в последующие годы к ним присоединятся еще 20 000 человек. Только в Западной Украине население восстало против Советов в большем масштабе.

Литовские «Лесные братья», лето 1946 г. Автор неизвестен, Википедия.

В состав литовского сопротивления входили мужчины и женщины всех социальных и экономических слоев. Многие повстанцы носили старую форму литовской армии, чтобы подчеркнуть свой статус законных комбатантов, но в их рядах было несколько дезертиров из Красной Армии и сбежавших из немецких военнопленных. Хотя никто не предполагал, что они смогут победить советскую армию, многие предсказывали возможную политическую или военную интервенцию Запада. Литовскому народу партизаны были известны просто как Мишко Броляй , или «Лесные братья», ярлык, который применялся также к многим женщинам в их рядах.

Хотя никто не предполагал, что они смогут победить советскую армию, многие предсказывали возможную политическую или военную интервенцию Запада. Литовскому народу партизаны были известны просто как Мишко Броляй , или «Лесные братья», ярлык, который применялся также к многим женщинам в их рядах.

Размер партизанских отрядов варьировался от нескольких человек до нескольких сотен. Одни повстанцы постоянно жили в лесных бункерах, другие днем сливались с мирной жизнью. Ночью они доставали спрятанное оружие и совершали нападения. Условия жизни были примитивными. Партизаны зависели от сочувствующих гражданских лиц в плане основных поставок и использовали брошенное немецкое или литовское армейское оборудование, а также оружие, захваченное у Советов.

С 1944 по 1946 год «Лесные братья» концентрировали свои рейды на советские органы внутренних дел и охранки, взрывали объекты взрывчаткой и даже устраивали открытые штурмы гарнизонов. Иногда происходили генеральные бои с участием до нескольких сотен бойцов с каждой стороны, например, в мае 1945 года, когда несколько сотен советских солдат НКВД напали на отряд из 80 «Лесных братьев». Бой длился несколько часов, пока партизаны сопротивлялись неоднократным советским атакам, убив десятки солдат, прежде чем отступить в лес.

Бой длился несколько часов, пока партизаны сопротивлялись неоднократным советским атакам, убив десятки солдат, прежде чем отступить в лес.

Такие крупномасштабные операции привели к тяжелым потерям: к 1946 году было убито около 10 000 повстанцев. Отныне лидеры партизан изменили свою тактику, действуя меньшими силами и избегая открытого боя. Они избивали или убивали советских чиновников, заминировали антисоветские плакаты, препятствовали попыткам коллективизации и передела земли, нападали на избирательные участки с целью фальсификации советских выборов.

К 1947 году Советы были вынуждены признать, что их зачастую жестокие контрмеры только укрепили партизан, увеличив их гражданскую поддержку. Во многих регионах страны днем правили Советы, а ночью — повстанцы. Опасаясь этих событий и зная о попытках партизан выйти на Запад, советские лидеры решили скорректировать свою тактику, постепенно работая над проникновением в партизанские отряды и настраиванием литовцев против других литовцев — тактика, также применявшаяся на Украине и в других местах. Как и предполагалось, это усилило паранойю и заставило многих партизан убить подозреваемых в коллаборационизме. Между тем массовые депортации участились после 1947, когда к 1952 году в Сибирь было отправлено до четверти миллиона литовцев, что серьезно подорвало снабжение и поддержку гражданского населения.

Как и предполагалось, это усилило паранойю и заставило многих партизан убить подозреваемых в коллаборационизме. Между тем массовые депортации участились после 1947, когда к 1952 году в Сибирь было отправлено до четверти миллиона литовцев, что серьезно подорвало снабжение и поддержку гражданского населения.

Военные действия продолжались, но после 1947 г. советские войска предприняли осторожные, медленно развивающиеся операции, направленные на изоляцию, окружение и ликвидацию повстанческих банд. В 1948 году в Литве активно участвовали 70 000 советских полицейских, восемь регулярных дивизий Красной Армии и даже авиационные части. Средняя продолжительность жизни Лесного Брата составляла около двух лет.

Литовец, депортированный в Сибирь, 1955 год. Предоставлено музеем IX форта в Каунасе, Литва.

Американское ЦРУ и британская МИ-6 организовали обучение и припасы для отдельных антисоветских партизан и помогли им пересечь границу в обоих направлениях. Однако советский успех в проникновении в западную разведку на высоких уровнях — особенно в случае с британским «супершпионом» и советским агентом Кимом Филби — часто делал поддержку ЦРУ и МИ-6 более чем бесполезной.

Однако советский успех в проникновении в западную разведку на высоких уровнях — особенно в случае с британским «супершпионом» и советским агентом Кимом Филби — часто делал поддержку ЦРУ и МИ-6 более чем бесполезной.

Польские антисоветские партизаны, 1947. Предоставлено архивом Solidarność Walcząca, Польша.

К началу 1950-х партизаны впали в отчаяние. Чувствуя себя брошенными Западом, а советская разведка предвидела каждый их шаг, они все больше концентрировали свои действия против соотечественников, подозреваемых в сотрудничестве с врагом, часто убивая невинных жертв. В конце концов, обычные люди почувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как смириться с советской оккупацией и жить дальше, даже при режиме, который они ненавидели.

Тем не менее, разрозненное сопротивление сохранялось в некоторых местах до конца 1950-х и даже до 1960-х годов. В Литве, по всем данным, Советы убили около 22 000 партизан, признав при этом, что потеряли около 13 000 своих солдат. Еще 13 000 литовцев были убиты как подозреваемые в коллаборационизме, а сотни тысяч людей из Восточной Европы были депортированы в Сибирь, многие из них умерли в изгнании. Последствия этого сопротивления, которые в значительной степени игнорируются на Западе, сегодня продолжают сказываться на регионе.

Еще 13 000 литовцев были убиты как подозреваемые в коллаборационизме, а сотни тысяч людей из Восточной Европы были депортированы в Сибирь, многие из них умерли в изгнании. Последствия этого сопротивления, которые в значительной степени игнорируются на Западе, сегодня продолжают сказываться на регионе.

Женщины и марксизм: неженское лицо войны-вступление

Женщины и марксизм: неженское лицо войны-вступление

Неженское лицо войны

С. Алексиевич

Источник: Из War’s Unwomanly Face, Progress Publishers, 1984.

Переведено: Кит Хаммонд и Людмила Лежнева

Расшифровано и HTML-разметка: Салли Райан.

Все, что мы знаем о Женщине, лучше всего описывается словом «сострадание». Есть и другие слова: сестра, жена, подруга и, самое благородное, мать. Но разве сострадание не является частью всех этих понятий, самой их сущности, их цели и их конечного значения? Женщина — дающая жизнь, она оберегает жизнь, поэтому «Женщина» и «жизнь» — синонимы.

Но во время самой страшной войны 20 века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала и перевязывала раненых; она также стреляла из снайперской винтовки, сбрасывала бомбы, взрывала мосты, ходила на разведку и брала в плен опознавательных знаков. Женщина убита. Она убила врага, который с невиданной жестокостью нападал на ее землю, ее дом, ее детей. Одна из героинь книги, пытаясь передать весь ужас и жестокую необходимость случившегося, говорит: «Женщине никогда не суждено было убивать». Другая женщина написала на стене Рейхстага следующее: «Я, Софья Кунцевич, приехала в Берлин, чтобы убивать войну». Таким образом, женщины принесли огромные жертвы, чтобы добиться Победы, и в то же время они совершили бессмертный подвиг, масштабы которого мы можем понять лишь постепенно, в мирное время.

В одном из своих писем, написанном им в мае-июне 1945 года и хранящемся ныне в фонде Славянского антифашистского комитета при Центральном государственном архиве Октябрьской революции, Николай Рерих писал: «Оксфордский словарь лицензировал несколько русских слова, ныне признанные во всем мире, например, слова «указ» и «советский». Следует добавить еще одно слово — непереводимое многозначительное русское слово «подвиг». Как ни странно, ни в одном европейском языке нет слово хотя бы примерно с таким же значением…» Если русское слово «подвиг» когда-нибудь войдет в мировые языки, часть заслуги в этом должна принадлежать советским женщинам, которым пришлось взять на себя бремя поддержки тыла, спасать детей и защищать Родину вместе с мужчинами.

Следует добавить еще одно слово — непереводимое многозначительное русское слово «подвиг». Как ни странно, ни в одном европейском языке нет слово хотя бы примерно с таким же значением…» Если русское слово «подвиг» когда-нибудь войдет в мировые языки, часть заслуги в этом должна принадлежать советским женщинам, которым пришлось взять на себя бремя поддержки тыла, спасать детей и защищать Родину вместе с мужчинами.

…Я иду по выжженным дорогам чужой памяти и боли вот уже четыре мучительных года. я записал

сотни рассказов женщин, воевавших на фронте медиками, связистками, саперами, летчицами, снайперами, артиллеристами, зенитчицами, политработниками, кавалеристами, танкистами, десантниками, матросами, регулировщиками, водителями, рядовыми в бане -прачечные отряды, повара и пекари, а также теми, кто воевал в подполье и в партизанских отрядах. Маршал А. И. Еременко писал, что «едва ли есть такое военное искусство, которым не могли бы овладеть наши мужественные женщины наравне с братьями, мужьями и отцами». Были женщины-комсомольцы и командиры танковых батальонов, и водители тяжелых танков, и командиры пулеметных рот, и автоматчики в пехоте, хотя в русском лексиконе отсутствует женская форма слов «танкист», «пехотинец» или «автоматчик», так как никогда прежде женщины не занимались этой деятельностью.

Были женщины-комсомольцы и командиры танковых батальонов, и водители тяжелых танков, и командиры пулеметных рот, и автоматчики в пехоте, хотя в русском лексиконе отсутствует женская форма слов «танкист», «пехотинец» или «автоматчик», так как никогда прежде женщины не занимались этой деятельностью.

Только Ленинскому комсомолу удалось мобилизовать в армию около 500 тысяч девушек, в том числе 200 тысяч комсомолок. Около 70 процентов этих девушек служили в действующей армии. Всего в годы войны на фронте служило более 800 тысяч женщин.

Партизанское движение было всенародным. Только в Белоруссии в партизанских отрядах сражалось около 60 тысяч мужественных советских женщин. Каждый четвертый белорус был сожжен заживо или иным образом убит нацистами.

Мы знаем эту статистику. Но за ними лежат человеческие судьбы и человеческие жизни, искалеченные войной; мы не так много знаем о потерях близких, о подорванном здоровье, о женском одиночестве, о невыносимых воспоминаниях о военных годах.

«Какой бы ни была наша дата рождения, мы все родились в 1941 году», — написала мне в письме Клара Семеновна Тиханович, зенитчик. Я хочу рассказать вам о девушках 1941 года, вернее, они расскажут свои военные истории.

«Я думал об этом все эти годы. Я просыпался ночью и лежал с открытыми глазами. Мне иногда приходило в голову, что я унесу все это в могилу, и никто никогда не узнает об этом. ; эта мысль наполнила меня страхом…» Эмилия Алексеевна Николаева , партизанка).

«…Я так рада, что могу кому-то об этом рассказать и что пришло и наше время…» (старший сержант в/ч Тамара Илларионовна Давыдович, водитель в/ч ).

«Если я скажу вам все, как было, я снова не смогу жить, как все люди. Я буду болен. Я вернулся с войны живым, только раненым, но болел я долго. Я был болен, пока не сказал себе, что я должен забыть об этом, а иначе я никогда больше не буду здоров. Мне даже жаль, что такая молодая девушка, как вы, хочет знать об этом. ..» (старшина Любовь Захаровна Новик, санитар).

..» (старшина Любовь Захаровна Новик, санитар).

«Мужчины могли пройти через все это. Они ведь были мужчинами. Но я просто не знаю, как женщины выдерживали все это. Когда я сейчас вспоминаю прошлое, меня охватывает ужас, но тогда я мог все, скажем, спать рядом с убитым, а я сам стрелял из ружья и видел кровь, я слишком хорошо помню особенно сильный запах крови на снегу… Мне даже от разговора с тобой становится нехорошо… Это тогда было не так уж плохо, и я могла пройти через все. Я начала рассказывать обо всем внучке, но невестка остановила меня: незачем девушке знать о таких вещах. стать женщиной… и матерью… И мне некому об этом сказать…»

«Мы их так прикрываем, а потом удивляемся, что наши дети мало о нас знают…» (сержант в/ч Тамара Михайловна Степанова, снайпер).

«…Мы с подругой ходили в кино. Дружим уже почти сорок лет: во время войны оба были активистами подполья. Хотели купить билеты в кино, но была большая очередь. У моей подруги оказалось при себе удостоверение участника ВОВ, поэтому она подошла к кассе и показала его. Девочка-подросток лет четырнадцати или около того сказала: «Вы, женщины, действительно воевали? Интересно, какой подвиг выиграл вам ваши карты. Другие люди в очереди, конечно, охотно пропустили нас вперед, но в кино идти уже не хотелось. Нас словно лихорадило…» ( Вера Григольевна Седова, член подпольной организации).

Девочка-подросток лет четырнадцати или около того сказала: «Вы, женщины, действительно воевали? Интересно, какой подвиг выиграл вам ваши карты. Другие люди в очереди, конечно, охотно пропустили нас вперед, но в кино идти уже не хотелось. Нас словно лихорадило…» ( Вера Григольевна Седова, член подпольной организации).

Я тоже родился после войны, когда окопы уже заросли травой, когда рассыпались трехслойные блиндажи и когда заржавели оставленные в лесах солдатские каски. Но смертельное дыхание войны коснулось и моей жизни. Мы по-прежнему принадлежим к тому поколению, у которого есть свои счета, связанные с войной. Наша семья потеряла одиннадцать человек: мой дедушка-украинец Петр, отец моей матери, похоронен где-то под Будапештом, моя белорусская бабушка Евдокия, мать моего отца, умерла от голода и тифа, когда нацисты оцепили зоны, контролируемые партизанами, две семьи. наших дальних родственников вместе с детьми были заживо сожжены фашистами в сарае в моей родной деревне Комаровичи Петриковского района Гомельской области, а брат отца Иван, ушедший добровольцем на действительную военную службу, пропал без вести в 1941.

Моя собственная «война» тоже длилась четыре года, и меня часто разбивали

по тому, что я слышал. По правде говоря, временами я чувствовал, что не могу больше терпеть. Много раз мне хотелось забыть то, что я слышал. Я хотел этого, но больше не мог. Все это время я вел дневник, который тоже рискнул включить в свою книгу. В нем зафиксированы мои ощущения и переживания, а также география моих поисков, которая охватила более сотни городов, поселков и деревень в самых разных уголках страны. Я долго сомневался, имею ли право употреблять в своей книге слова «чувствую», «беспокоюсь» и «сомневаюсь». Что мои чувства и муки по сравнению с их чувствами и муками? Кому-нибудь будет интересен дневник, посвященный моим эмоциям? Но чем больше материала накапливалось в моих файлах, тем больше я становился уверен в том, что документ имеет полную силу только тогда, когда его или ее автор дает о себе знать вместе с его содержанием.

Бесстрастных свидетельств не бывает: каждое передает явную или скрытую страсть, которую испытал автор. И много лет спустя это самое увлечение тоже послужит документом.

И много лет спустя это самое увлечение тоже послужит документом.

Воспоминания людей о войне и связанные с ними представления носят «мужской» характер. Это естественно, так как на фронте воевали по большей части мужчины; и все же это признание нашего недостаточного знания войны. Правда, о женщинах-участниках Великой Отечественной войны написаны сотни книг и опубликовано немало воспоминаний, которые показывают, что мы имеем дело с невиданным историческим явлением. Никогда прежде за всю историю человечества на войне не участвовало столько женщин. Мы знаем несколько легендарных имен из прошлого, таких как кавалеристка Надежда Дурова и партизанка Василиса Кожина; а во время Гражданской войны женщины служили в Красной Армии, правда, в основном медсестрами и врачами. Но Великая Отечественная война дала миру пример массового участия советских женщин в защите Родины.

В предисловии к отрывку из заметок Надежды Дуровой, опубликованных в журнале «Современник », Пушкин писал: «Что заставило молодую девушку из дворянского рода покинуть свой дом, отречься от своего пола, взять на себя обязанности и обязанности, которые пугают даже мужчин? , и появиться на поле битвы — и какие поля битвы! — где сражался Наполеон! Каковы были ее мотивы? Личные семейные неурядицы? Взволнованное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Или любовь? Пушкин говорил о невероятной судьбе одной женщины, и домыслов было множество. Но совсем другое дело, когда 800 тысяч женщин служили в армии и еще больше подали заявки на службу на фронт.

Но совсем другое дело, когда 800 тысяч женщин служили в армии и еще больше подали заявки на службу на фронт.

Они присоединились, потому что, как выразился К. С. Тихонович, зенитчик: «Мы» и «Родина» значили для нас одно и то же».

Им было позволено играть активную роль в войне, потому что альтернатива для их народа и страны — «быть или не быть» — взвешивалась на чашах весов истории. Вот что было поставлено на карту.

Что касается материала, включенного в книгу, и применяемого принципа, то я намеренно избегал знаменитых снайперов, прославленных летчиков или партизан, так как о них уже было написано довольно много. «Мы были обычными девушками, которые служили в армии, как и многие другие», — слышала я не раз. И я искал именно таких людей, потому что их воспоминания составляют сокровищницу того, что мы называем народной памятью. «Если посмотреть на войну нашими глазами, глазами женщин, это покажется самым ужасным из того, что можно себе представить», — сказал сержант 9. 0017 Мишутина Александра Иосифовна, фельдшер. Эти слова обычной женщины, прошедшей всю войну, вышедшей замуж и родившей троих детей, а теперь помогающей воспитывать внуков, передают идею, лежащую в основе книги.

0017 Мишутина Александра Иосифовна, фельдшер. Эти слова обычной женщины, прошедшей всю войну, вышедшей замуж и родившей троих детей, а теперь помогающей воспитывать внуков, передают идею, лежащую в основе книги.

Оптика использует понятие «освещение», учитывая способность объектива фиксировать пойманное изображение. По интенсивности эмоционального переживания и боли женские воспоминания о войне являются самыми «светлыми» из всех. «Они эмоционально заряжены, страстны и содержат множество деталей, которые делают документы такими достоверными.

Связист Антонина Фёдоровна Валежанинова Участник Сталинградской битвы. Рассказывая о тяготах боя, она долго не могла найти меткого описания своих тогдашних переживаний, а потом вдруг представилась такая картина: «Один бой стоит в моей памяти. мертвецов… Они были разбросаны по огромному полю, как картошка, вынесенная плугом на поверхность. боясь наступить на человека, даже мертвого уже не боялись…» Партизан Валентина Павловна Кожемякина сохранила в памяти следующий эпизод: «В первые дни войны наши части отступают, ведя ожесточенные бои; все жители поселка вышли из домов, чтобы проводить их. Мы с мамой тоже там. проходит солдат. Он останавливается около нашего дома и низко кланяется, в ноги моей матери… «Прости нас, матушка… И спаси девочку. О, спаси ее!» Мне было тогда 16 лет, и у меня была очень длинная коса…» Она вспоминает и другой эпизод: «Я плакала о своем первом раненом солдате… и перед смертью он сказал мне: «Береги себя, девочка. Тебе еще надо иметь детей… Смотри, сколько мужчин убито…»

Мы с мамой тоже там. проходит солдат. Он останавливается около нашего дома и низко кланяется, в ноги моей матери… «Прости нас, матушка… И спаси девочку. О, спаси ее!» Мне было тогда 16 лет, и у меня была очень длинная коса…» Она вспоминает и другой эпизод: «Я плакала о своем первом раненом солдате… и перед смертью он сказал мне: «Береги себя, девочка. Тебе еще надо иметь детей… Смотри, сколько мужчин убито…»

Женская память хранит ту область человеческих эмоций, которая обычно ускользает от мужчин. В то время как внимание мужчин было приковано к войне как действию, восприятие войны женщинами было иным хотя бы из-за их иного менталитета: бомбежки, смерть и страдания были для них лишь частью войны. Женщина в силу своей иной психологической и физиологической конституции острее ощущала как физические, так и моральные тяготы войны, и ей было труднее приспособиться к «мужской» обстановке военного времени. Тем ценнее сегодня ее необычайный духовный опыт, обретенный в аду смерти, свидетельствующий о безграничных человеческих возможностях, и мы не имеем права предать его забвению.

Может быть, в этих отчетах мало конкретно военного или иного материала (что было далеко от замысла автора), но они изобилуют человеческим материалом, во многом ответственным за победу советского народа над фашизмом. Ведь чтобы весь народ мог

чтобы выйти победителем, необходимо, чтобы каждый человек стремился

к победе.

Многие из тех, кто воевал, все еще живы. Однако человеческая жизнь не бесконечна и может быть продлена только памятью, единственной сущностью, неподвластной времени. Люди, прошедшие войну и выигравшие ее, теперь осознают значение того, что они сделали и через что прошли. Они готовы помочь всем, кто пытается сохранить память для будущих поколений. Не раз, посещая семьи, я видел толстые тетрадки и стройные школьные тетрадки с записями, написанными и оставленными для детей и внуков. Это наследство было передано чужаку неохотно. Оправдания обычно были очень похожими: «Мы хотели, чтобы наши дети оставили их на память о нас» или «Я сделаю для вас копию, потому что хочу оставить оригинал своему сыну. ..»

..»

Однако не все делают заметки. Многое остается неучтенным, безвозвратно утеряно, забыто. Если война не забыта, то много ненависти, а если забыта, то начинается новая война, говорили древние.

В совокупности женские рассказы изображают неженское лицо войны; они звучат как показания свидетелей, обвиняющих фашизм вчера, сегодня и завтра. Фашизм обвиняют матери, сестры и жены. Его выставляют женщины.

Один из них передо мной, рассказывающий о том, как прямо перед войной мать не пускала ее к бабушке без сопровождения, говоря, что она слишком маленькая, а через два месяца она ушла на фронт, стала фельдшером и прошел с боями весь путь от Смоленска до Праги. Когда она вернулась с войны, ей было 22 года. Другие девушки ее возраста были еще молодыми девушками, а ее опыт был обширным и болезненным. Она была трижды ранена, и одно ранение было очень серьезное — в грудь; ее дважды контузило, и когда это случилось во второй раз, когда она

выкопали из закопанной траншеи, оказалось, что она поседела.